人には生まれつき「レジリエンス」という、復元する力が備わっているから。そう、私たちはどんな苦境に立たされても、大丈夫になれるんです。

以前『soar』のインタビューでそう話してくれたのは、セラピストの新井陽子さん。新井さんがこうした考えに至ったのは、イスラエル発のストレスケアのアプローチ「BASIC Ph」(ベーシックピーエイチ)に出会ってからなのだといいます。

2015年に生まれた日本でBASIC Phを広めていくための団体「BASIC Ph JAPAN」の代表も務める新井さんに、この日本ではまだまだ馴染みのないトラウマケアについて伺う、と決まったときにぼくが思い出したのが、心理学者カール・ロジャーズの「パーソン・センタード・アプローチ」でした。

それは、2016年の暮れに働き方研究家・西村佳哲さんの主催するあるワークショップに参加をしたときに知った心理療法における考え方のひとつ。一言でいえば、植物の種が、ある条件が揃えば自然と芽が出てくるように、よい聴き手がいれば人は自ずと回復の方向に向かう、というものです。

人には本来「回復する力」がある──。BASIC Phの根底にある哲学を知り、パーソン・センタード・アプローチに感じたのと同じ希望を感じました。そして、新井さんの経験や洞察のなかに、人がもつ回復する力についてさらに知るためのヒントがあるのではないか、とも。

新井さんはいかにしてBASIC Phと出会い、その可能性を感じているのでしょうか。そして、新井さんが考える、回復のプロセスをサポートするための「人とのかかわり方」とは。昨年12月のある朝、編集部にいらしていただいた新井陽子さんに、お話を聞きました。

2つの震災とイスラエルから届いた1通のメール

新井さんがトラウマケアと向き合うようになったきっかけは「2つの震災」にあったといいます。そのひとつ目、神戸で生まれ育った新井さんが阪神淡路大震災を経験したのは、大学4年生のときでした。

「巨神兵がやってきて、自分の家を持ち上げて振っていると思ったんです」と、当時の感覚をいまでも覚えているという新井さん。卒論も出し、春の就職までこれといってやることのなかった彼女は、より被害の大きかった地域へボランティアに行くことを決めました。

そこで見た光景に、彼女はショックを受けたといいます。それはある暖かい冬の日に、被災をした大人たちが、炊き出しの周りに集まって、ただただ何をすることもなく談笑をしている姿でした。やらなければいけないことはたくさんある。仮設トイレも汚い状態。それなのに、なぜこの人たちは何もしないんだろう? 新井さんは不思議に思ったといいます。

当時のわたしはまだ若くて、彼らの気持ちなんてまったくわからなかったんですね。だから「自分たちのことをやらない」ということに対して、苛立ちを感じてしまったんです。

でも、すべてを失ってしまった失望や絶望のなかで、この先自分がどうなるんだろうという未来さえ見えない。そういう状況のなかでは、人は本当に何もできない。そのことに思い至らなかったんですね、当時のわたしは。

被災地で感じた苛立ちと、自分には何もできなかったという無力感。この2つが、新井さんが「ひとつ目の震災」を振り返っていまでも記憶に残っていることでした。

彼女はその後、金融企業や外資系IT企業に勤めたのち、大学院で心理学を学び始めます。

きっかけは、当時の同僚が、ストレスが原因で調子を崩してしまったこと。「わたしに何かできることはないか」との想いから心理学を学び始めた彼女が專門に選んだのが、トラウマケアでした。そして大学院修了後、都内の教育センターで働き始めたころに「ふたつ目の震災」がやってきました。

「わたし、昔は何もできなかったなっていうのを、そこで思い出したんですよね」と新井さんは2011年のことを振り返ります。

あのときはまだ学生で、知識もなくて何もできなかったけど、いまのわたしだったら何かお手伝いできることがあるんじゃないかなって。そう思い始めたんです。

一時的なボランティアではなく、持続可能な枠組みのなかで東北にかかわりたい。そう考えた新井さんは、2011年秋からの3年半、スクールカウンセラーとして福島の小学校を定期的に訪ねる生活を続けました。

それと同時期のこと。新井さんは自身が所属する「日本EMDR学会」(Eye Movement Desensitization and Reprocessing:PTSDに対して効果のあるといわれる眼球運動を用いた心理療法)を通して、イスラエルから1通のメールを受け取ります。それは、東北の被災者に対してサポートをしたいので日本側の受け入れをやってもらえないか、という内容のオファーでした。

イスラエルの誰かも、何をしたいのかもわからない。でも、話も聞かずに断るのもどうだろうと思い、新井さんは彼らに会うことを決めます。

そこで出会ったのが、いまわたしが取り組んでいるストレスコーピングモデル「BASIC Ph」でした。

新井さんはトラウマを「かさぶた」にたとえて説明をします。カウンセリングを中心とした従来のトラウマケアのアプローチは、一見すると大丈夫なように見えても中に溜まっている膿を、対話によってきれいにしていく作業だといいます。

わたしたちには生きていくための「強さ」が備わっている

「イスラエルからやってきた賢者」と新井さんが呼ぶのは、イスラエルの心理学者ムーリ・ラハド博士。「彼らと出会って」、と新井さんは振り返ります。

トラウマの治療やトラウマから回復するプロセスに対する考えに、大きなパラダイムシフトが起きたんです。

従来のトラウマの治療モデルは、たとえば風邪を引いたときにその原因を探して対処をするのと同じ病理モデル。「悪くなったところをいかに治すか」という考えに基づくものです。それに対してラハド博士が提唱するのは、人が本来もつ「レジリエンス」に着目をしたものでした。

わたしたちのなかにある「強さ」や「回復する力」。そういったものにもっと目を向けるべきなんじゃないかと、ムーリ先生は教えてくれたんです。わたしたちには「回復する力」が本来備わっていて、なんらかの大きなストレスがかかったときには、その力が十分に使えていないからうまく回復が進んでいないだけなんだ──その考え方って、すごく未来があるなと思ったんです。

たとえばあるアメリカの研究で、震災などの大きな災害に遭った人のなかで、実際にPTSDになるのは3〜4%くらいだという結果があります。つまり、残りの95%くらいの人々は自然回復しているわけですよね。わたしたちには、回復する力がある。わたしたちってそんなに弱い存在じゃないんだなと、思い始めたんです。

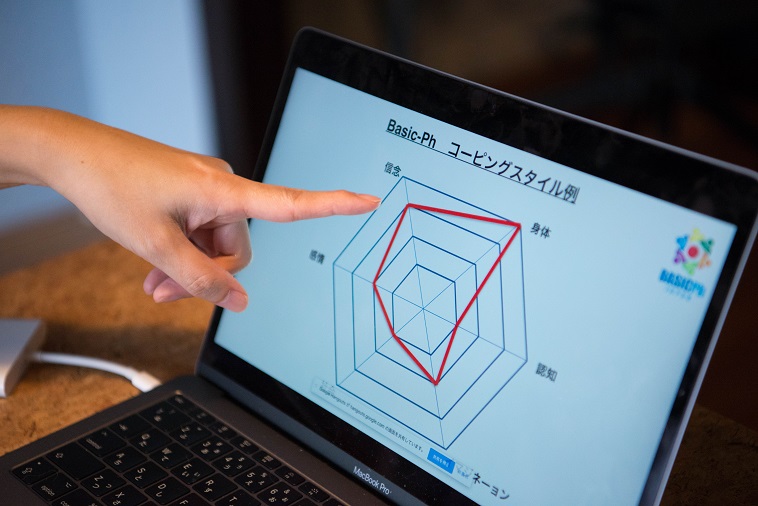

「BASIC Ph」とは、回復する力を引き出すための6つのストレスコーピング(対処)チャンネルの頭文字をとったもの。「信念」「感情」「社会」「想像/創造」「認知」「身体」の6つです。

Belief:信念

神様に祈ったり、「自分は大丈夫」と信じることで困難に立ち向かうチャンネル

Affect:感情

泣いたり笑ったり怒ったり、感情を放出することで困った状況に対処するチャンネル

Social:社会

人とつながること、そのなかで誰かの役に立ちたいと思ったり社会的な役割を大事にすることで自分の存在価値を高めていくチャンネル

Imagination:想像/創造

絵や文章をかく、あるいは舞台を見るなど、想像力を使うことでストレスに対処するチャンネル

Cognition:認知

情報を集めて解決手段を考えることで状況を乗り越えようとするチャンネル

Physiology:身体

運動をする、お酒を飲む、リストカットをしてしまうなど、身体にアプローチをすることでストレスを軽減しようとするチャンネル

6つのコーピングチャンネルには、一人ひとりにそれぞれ得意なチャンネル、不得意なチャンネルがある。栄養価のようにどれかひとつに偏るのではなく、バランスよく複数のチャンネルを使えることが大事だと新井さんは言います。

新井さんがインタビューのなかで何度も強調をされていたのは、人は誰しもこの6つのチャンネルを持っている、ということでした。全員が、一瞬一瞬を生き延びるために、いろんな対処をやりながら生きているのだと。

そうしたBASIC Phの考え方を知り、新井さんは大学生のときに見た震災の光景を思い出したといいます。そして、あのときにただ談笑していた大人たちは、何もしていなかったのではなく、何もできなかったのだということに気がつきました。

震災によって家族や仕事といった社会的なつながりも、この先どうすればいいのかという信念もなくしてしまう。圧倒的なトラウマ体験によって感情は麻痺し、想像力を使う余裕もなくなってしまう。そして、認知的な対処をしたところで現実的にできることはない。

そうした状況のなかでできることといったら、「そこにいる誰かとつながること」が精一杯だったんだということが、ようやくわかったんです。

これらの6つのチャンネルにいい・悪いはなく、一人ひとりが得意なチャンネルをいくつかもっているものだといいます。そのときに大切なのは、異なるチャンネルをバランスよく使えること。たとえば「お酒を飲む」という身体的アプローチに頼りすぎてしまえば依存症に陥ってしまうように、ひとつの考えを極端に信じすぎてしまうことで視野が狭まってしまうように、どれかひとつのチャンネルに偏ってしまうのは時として危険だからです。

「わたしがいま伝えたいと思っているのは、ストレスやトラウマへの対処法ってひとつだけではないし、その人に合った対処法はいくらでもあるということなんです」と新井さんは言います。

まずは、いま使えているチャンネルのなかでよりよいものを伸ばしていくこと。そして、使えていないチャンネルのなかで自分に合ったものを見つけて、新たなチャンネルとのかかわりを増やしていくことによって、人は、より安定していくのだと思います。

共感するよりも大切なこと

とはいえ、自分にどのチャンネルが合っているのかは、なかなか自分ではわかりにくいもの。自分の得意なチャンネル、あるいは使えてないチャンネルを知るためにはどんなことから始めたらいいのでしょうか?

新井さんがおすすめをしてくれたのが、いろいろな場面でトラブルが起きたときに「自分がいつもどんな対処をしているんだろう?」ということを思い出して、紙に書き出してみること。言うなれば、「自分の取扱説明書」をつくることです。

たとえば、目が覚めて寝坊してしまったことがわかったとき、あなたならどうしますか?

とりあえず落ち着こう、と思って水を飲むのは身体的アプローチ。新井さんなら、きっとすぐに会社に電話をするといいます。これは社会的なアプローチに当てはまります。あるいは現状を把握するためにいつ会社に到着できるかを調べるといった認知的な対処をする人もいれば、とりあえず「どうしようー!」と叫んで感情的に対処をする人もいるかもしれません。

自分が無意識にやっていることをあらためて思い出してみることは、「自分自身を眺める機会にもなる」と新井さんは言います。

自分で起きていることに自分で気がつくということが、第一歩なんだろうと思います。

もうひとつ、新井さんが強調するのは、積極的にSOSを出すこと、そして、人とつながるこことです。「自立とは依存先を増やすこと」とは当事者研究の第一人者で、東京大学先端科学技術研究センター准教授の熊谷晋一郎先生の言葉ですが、「安心できる依存先」を複数もっていることは、BASIC Phの観点から見ても、人が回復をするために大事なことだと新井さんは考えています。

そのためにまずできることとして勧めるのが、「安心して話せる人」を探すこと。友だちや家族に話してもいいし、病院に行ってもいい。SNSで発信することがきっかけで、必要な情報や助けてくれる人とつながることもあるかもしれません。「イチローでも打率は3割なんだから」と新井さんは笑います。「一度SOSを出してダメだったとしても、次にきっと、話を聞いてくれたり、一緒に考えてくれる人に出会えるはず」と。

だから、SOSを出すのは悪いことじゃないんです。ひとりで考えていても、なかなかその先には進めないから。きっと誰かが絶対助けてくれるから。絶対にひとりじゃないから。諦めずに、SOSを出し続けてほしいって思うんですよね。

反対に、もし友だちや家族にSOSを求められたとき、ぼくたちはどんな”あり方”で、大事な人の声に耳を澄ませたらいいのだろう?

「難しいよね、聴くって」と新井さんは言い、言葉を選びながら、彼女が助けを求めている人の話を聴くときの姿勢を教えてくれました。

もちろんお話は大事に伺うんだけど、その話に飲み込まれないように聴くようにしています。感情移入しすぎないように、というか。

「感情的な聞き方」と「認知的な聞き方」があるとすれば、感情的になって一緒に号泣するのではなく、もしすごく泣いている人が目の前にいたら、何に対しての涙を流しているんだろうとか、その感情はどこからきていて、どういう想いがあって、彼は、彼女は、どんなことを考えていまあるのかなということを考えながら、整理するための糸口を探しながら聞いているんですよね。

そもそもの前提として、自分とは異なる他人に対して”完全な共感”はできない。でも、彼や彼女が思っていることを理解したい、わかるようにはなりたいと思っていて。だから、どんなふうに彼らが想いを表現をしているのかなということに耳を傾けて、理解することに力を入れています。

支援活動を行っているなかでよく出会う言葉に「寄り添う」があるのだと、インタビューの最後に新井さんは教えてくれました。「『寄り添う』ってどういう意味なのかなと考えたら」と新井さんは言います。

そこでは、共感することが求められているわけではないと思うんですよね。「寄り添う」とは、ただ横にそっといて、一緒に考えるってことだと思うんです。

答えは「自分のなか」にある

約1時間半のインタビューを終えて帰路につくと、先ほど別れたばかりの新井さんから1通のメッセージが届いていました。「今回話してみて改めて思ったことがあります」と新井さんは書いていました。

わたしは、誰かを助けてあげようとか回復させてあげようとかこれっぽっちも思っていないことに気づきました。なぜなら、回復したり元気になったりその人らしく生きていけるようになるのは、その人にその力があるから。

わたしのお仕事は、お話を伺う中で、その小さな糸口を見つけ出し、「この糸なんですか?」って尋ねること、それだけなんだと思います。答えは全て本人が持っている、そんな風に信じてます。

このメールを読んでぼくが思い出したのが、カウンセリングやファシリテーターのトレーニングプログラムを行う橋本久仁彦さんの、人間とは「よくなりたい生き物である」という言葉でした。

冒頭に書いた西村佳哲さんの著書『かかわり方のまなび方』のなかで、人は飲み食いをしているときも、寝ているときも、あるいはピアスを開けるという行為のなかでさえ、「全員、よくなろうとするプロセスの真っ最中にいると思います」と橋本さんは語っています。

よりよくなる、自分をよりよい状態にするための手を毎瞬毎瞬打っていると思う。誰もが「よくなりたい生き物である」という確信があります。

何か問題に直面したとき、どうしたらいいのか途方に暮れてしまうとき、ぼくらはつい「答え」をどこかで探してこようと思ってしまうかもしれません。でも、すべての人には本来、よくなるための、回復するための力が備わっている。答えはいつも、自分のなかにある。新井さんとの対話を通して気づいたのは、「自分の内側」を知ることの大切さでした。

代替のきかない自分と、うまく折り合いをつけていくこと。自分と向き合い、自分の心が感じていることにしっかりと耳を澄ませること。

そのために、一度立ち止まったり、休んだり、人に助けを求めたりすることは、決して悪いことではないのでしょう。

そうした「reflection=内省」をすることの価値を社会で共有し、周りの人が休む、立ち止まるといった選択をしたときにも、それを認め合える世の中になったらいいと思う。そして、もし身近な人が助けを求めてくれたときには、新井さんのように、そっと寄り添える人でありたいと思う。

関連情報:

BASIC Ph JAPAN Facebookページ

(写真/馬場加奈子)