私には、小学生の子どもが2人いるのですが、日々の子育てで大切にしている思いがあります。それは「子どもたちには、この世界に多様な人びとがいることを当たり前のように受け入れてほしい」ということです。

この思いの原点となっているのは、学生時代の親しい友人や大切なママ友から、同性愛のカミングアウトを受けた経験です。彼らは、今素敵なパートナーを見つけて輝いているけれど、思春期などの人生の一時期、周りからだけでなく自分自身も自分を否定し、偽らざるをえなかった経験を語ってくれました。

誰だって、自分を偽ってありのまま生きられないのは辛いこと。当事者も周りも、性の多様性を当たり前のように受け入れる意識は、どう育てていけばいいのでしょうか?

そんな疑問にヒントをもらえれば…と、ゲイであることを公表して中学校教員を務め、現在は広島修道大学でLGBT学を担当する眞野豊先生を訪ねました。眞野さんは、これまで小中学校での「性の多様性」を伝える授業や、教材・絵本作りに関わってきました。

小学校で行った「性の多様性」をテーマにした授業の様子(提供写真)

眞野さんの「性をグラデーションで考え、その中に自分がいる」ことを伝える授業は、子どもにとっても大人にとっても「目から鱗」の体験。福岡県糸島市では、周囲の教員や大人、そして地域全体も巻き込んで、市内全ての小中学校で授業が行われることになったほど、多くの人びとにインパクトを与えています。

今回は、そんな眞野さんが教師を志した理由は何だったのか、そして教育現場で性の多様性をどのように伝えてきたかを伺い、私たちが子どもに性の多様性を伝えていくにあたってのアドバイスも伺います。

「誰にも言えない」と自分を否定した思春期。嫌いだった学校や社会を変えるために、先生に。

眞野さんがゲイである自覚を持ったのは、好きな男の子ができた小学校5年生のとき。当時は、美輪明宏さんや美川憲一さん、テレビの中のキャラクターである「保毛尾田保毛男(ほもおだほもお)」が、「ホモ」や「オカマ」と揶揄されている時代でした。

それまで学校や家で「ホモってキモイ」などと友達と言い合って、「僕は、あんな変態じゃない」と思っていました。周りには否定的な情報しかなく、同性愛への否定的な観念や嫌悪感を内面化していたんです。

でも自分が同性愛者だと気づいたとき、今まで「ホモ」や「オカマ」を見下していた差別の感情が、自分自身に返ってきた。とても辛かったです。誰かにばれてしまえば、自分だけでなく、家族までこの地域で暮らしていけなくなるのではないかと苦しみ、「絶対に、誰にも言えない」と思いました。

中学や高校へ入っても、同性愛者の自分を肯定するような情報に出会うことはありませんでした。いつかばれるかもしれないという恐怖の中、眞野さんは次第に「大人になりたくない」「消えてしまいたい」と思うようになっていきます。

自分にとって学校は、差別に耐える場所。苦しみに気づいてくれる先生もおらず、学校も先生も嫌いでした。でも、この社会が変わらないと、自分は生きていけないとも感じていましたから、高校生のときには、「この嫌な学校を変えるには、自分が教師になればいいんだ」と考えるようになりましたね。

その後大学生になった眞野さんに、大きな転機が訪れます。札幌のLGBTパレードを初めて観に行ったのです。

それまで「自分はホモやオカマと呼ばれる変態で、一人しかいない特異な存在」と思いこんでいました。でも札幌のメインストリートでは、1000人近いLGBT当事者が堂々とパレードをしていて。その時、初めて真実を知ったんです。LGBTは「いないのではなく、言えないだけだったのだ」と。

眞野さんは、LGBTが自分を偽って生きなければならない背景に、社会の差別があることを改めて意識しました。差別に対抗する知識を身に着けたい、その一心で、進学した広島修道大学大学院では、ゲイ差別を人権問題として研究する「ゲイ・スタディーズ」の道へ進みます。

この研究に取り組む中、眞野さんは自分自身を肯定できるようにもなっていきます。差別の背景にある社会構造や人権課題を専門的に学んでいるということが、眞野さんのプライドや自信となっていったのです。今の自分なら差別に対抗できる、していきたい。眞野さんはカミングアウトをした上で社会に飛び込むことを選びます。

子どもたちに「特別じゃない、フツーのこと」として伝える。当たり前のように受け入れていった子どもたち

大学院卒業後、眞野さんはまず広島県で中学校教員になりました。職場にカミングアウトする決意はしていたものの、差別を受けたり、仕事がやりづらくなったりするリスクもあったため、友人や家族など周囲は反対したそうです。

僕にも不安がなかったわけではありません。でも「教師である自分がカミングアウトすることで、救われる当事者の子どもがいるかもしれない」と思うと、カミングアウトしないという選択肢は、自分の中にありませんでした。

眞野さんの言葉に力がこもります。

子どもたちには、尋ねられたらいつでも率直に話そう、と決めていました。同僚には職場の歓迎会でカミングアウトしましたが、当初、反応は冷ややかでしたね。でも、そうした差別や偏見に直面したことで、逆に教育現場をもっと変えられるように頑張ろうという思いが強くなりました。

眞野さんの意志がかたまっていく中、その日は訪れます。ある日の授業中、生徒から「ホモなの?」と聞かれたのです。ありのままを伝えると決めていた眞野さんは、生徒たちをまっすぐ見つめて、「そうですよ、でも今この授業には関係ないですよね」と淡々と答えて、授業を続けました。

授業が終わると、僕がゲイであることはあっという間に全校の子どもたちに知れ渡りました。「子どもたちに聞かれた今こそが、伝えていくタイミングなんだ」と素直に受け入れましたね。

その後も「先生って、本当にゲイなんですか?」と質問を受けるたびに、「そうですよ。先生はゲイだけれど、ゲイであることは特別なことではないよ」と伝えるように。あるクラスでは、「この世の中には、女の人が好きな男の人や、男の人が好きな女の人もいれば、男の人が好きな男の人や、女の人が好きな女の人もいます。ただ、それだけのことです」と答えたとき、子どもたちが一瞬シーンとなったそうです。でもその後、子どもたちの口から出た言葉は「おー」と感心する声や、「かっこいい」と賞賛する言葉ばかりだったのです。

生徒がサプライズで眞野さんの誕生日をお祝いしてくれたことも(提供写真)

眞野さんは、同性愛を特別なものではなく、自然で普通のこととして、子どもたちに伝えていきました。その毅然とした態度は、子どもたちの意識や捉え方に大きな影響を与えました。

子どもたちは驚くし、興味があるから面白半分で聞いてくるわけです。でも、まじめに答えてやると、子どももこれはまじめな話なんだなと思うんです。子どもたちからバカにされたことは、ほとんどありませんでした。

「子どもたちのなかには何も問題はない。きっと大人による差別が子どもの意識を形づくっているんだ」

眞野さんは、そんなことを強く感じるようになっていきました。

「同性愛」を正面から伝える授業に挑戦。大人の差別、子どもの気づき

それまでは日々のコミュニケーションの中で、子どもたちに性の多様性を伝えていた眞野さんですが、周囲の教員や大人たちの意識を変えていくためにも、授業にしていく必要があると考えるようになりました。しかし理科教員という立場で、なかなか授業化のチャンスは訪れません。

そんな思いを抱えながら福岡県で教員をしていたころに、東日本大震災が発生します。多くの死を目の前に、「社会から認められぬ思いをもったまま、亡くなった当事者もいるかもしれない」と感じた眞野さんは、もっと積極的に授業に取り組んでいこうと気持ちを新たにします。

その翌年、校内の若手教員を対象に、新たな授業のあり方を研究する「研究授業」の募集があったとき、眞野さんはすぐに「僕やります!」と立候補しました。選ばれた後の会議で、「性的マイノリティへの差別」のテーマを提案すると、職場は騒然となったそう。眞野さんが当事者だと知っていたものの、地域社会に差別がある中で、授業をすることに躊躇があったからでした。

さらに管理職からは、「同性愛」には触れず、「性同一性障害」のみに触れた授業にしたほうがいいとも言われました。当時「性同一性障害」は、すでに医療の対象として認知され始めていましたが、「同性愛」は単なる趣向や異常性欲と捉えられる風潮があったのです。それ以前の職場でも、眞野さんが授業を提案した時に「それって、あなたの趣味でしょ?授業でやることじゃないんじゃない」と言われたこともあったそうです。

でも僕は、子どもたちに、同性愛者に対する社会の差別があることについて考えてもらいたかったので、「同性愛」という言葉をそのまま残して、授業をすることにしました。

眞野さんは決して折れなかったのです。

中学校教員として授業をしている様子(提供写真)

授業では、当事者が置かれている状況や差別に気づいてもらうため、自分や知人の経験談を元に作った手記をテキストにしました。自分のことを「オレ」と表現しない主人公の少年が、周囲から「男らしくない」と言われ悩む中、同性の人を好きになります。そして葛藤の末に、最後は20歳で母親に「同性愛」をカミングアウトするストーリーです。

文中の「同性愛」はあえて空欄にして、子どもたちにどんな言葉が入るかを考えてもらいました。そこに入る言葉は「同性愛」だと伝えたとき、子どもたちは一瞬シーンとなったそう。しかし、子どもたちが初めて「同性愛」に正面から向き合い、「人権問題」として考えたことで、驚きや気づきが生まれた様子を見て、眞野さんは手ごたえを感じました。

ただ一方で、課題もありました。テキストは、あくまで自分ではない特別な誰かのことを書いており、子どもたちがどれだけ日常的な、自分たちに関わる問題としてとらえることができたか、疑問が残ったのです。

誰もが当事者。「自分たちの多様性」として、性のグラデーションを考えさせる授業

「性の多様性や差別について、主体的に考えてもらいたい」と思った眞野さんは、その後福岡県糸島市の小学校6年生のクラスで、「性をグラデーションで考え、自分の性をそのグラデーションの中に位置づける」という授業を行いました。

「自分とは異なる『性的マイノリティ』という多様性があるんだよ」ということではなく、マジョリティと言われる異性愛者にも多様性があることに気づき、「自分たちも多様だ」と理解してもらう授業です。つまり、LGBTと自分たちがつながっているのだと。

1時間目で、まず「ホモ・オカマ」のイメージを聞くと、子どもたちからは否定的な言葉ばかりが出たそうです。しかし、イアン・ソープなどさまざまなLGBTの人びとを紹介すると、子どもたちの見方が変わりました。

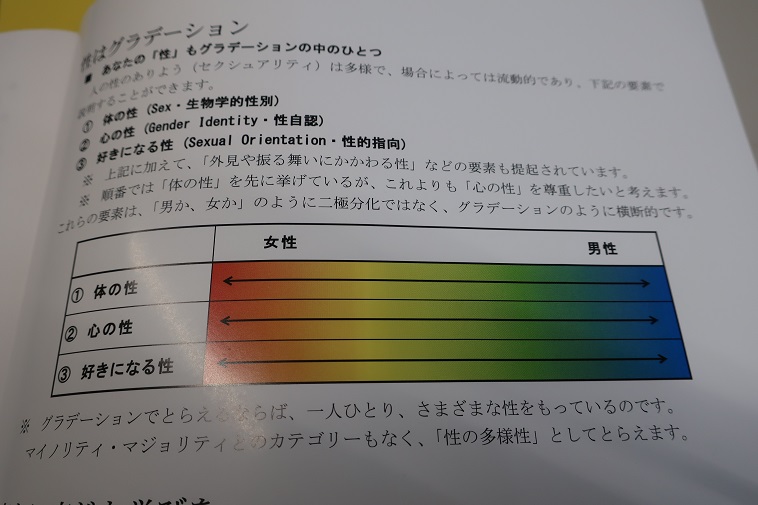

2時間目は、「体の性」「心の性」「好きになる性」をグラデーションにした「グラデーションスケール」を使って、自分がどこに位置するかを知る作業をしました。さらに、眞野さんの体験談を聞くほか、担任や隣のクラスの先生、保健室の先生など、身近なさまざまな先生にもグラデーションスケールを使ってもらい、自分がどこにいるかを生徒たちに説明してもらいました。

グラデーションスケール。眞野さんが作成に関わった「人権教育の手引き3~多様な性を理解し、ともに生きるために~(発行:糸島市教育委員会)」より

この作業をすると、みんな点の位置も違うし、説明の仕方も違ったんですね。ゲストティーチャーの僕という特別な人だから違うのではなくて、身近な大人たちもみんな違う。性のあり方はみんな違うんだ、自分たちも一人ひとり違って当たり前ということを、実感を持って気づいてくれました。

この授業が、子どもにとっても、教員たち大人にとっても、性の多様性を「自分ごと」として捉える新たな一歩になったのです。

マジョリティという理解する側・助けてあげる側の視点では、一方向の学びになってしまいます。本来は、LGBTというマイノリティだけでなく、マジョリティも含む全ての人に関わる人権のテーマとして考えたほうがいい。誰もが当事者であって、誰を好きになってもいいし、男の人だってスカートを着たいと思えば着てもいい。どんな性表現をしても性自認があってもいいんです。性の多様性は、「普遍的な人権」なのだと伝えたいですね。

「性の多様性を伝えるのは、絶対に早いうちがいい」。カギは、小さい頃からの積み重ね

眞野さんは、性の多様性を伝えるオランダの絵本「王さまと王さま」の翻訳も手がけています。結婚相手を探す王子様が、たくさんのお姫様に会うものの心を決められず、ついに出会った運命の人が王子様というストーリーです。

小中学校での経験を通して、「性の多様性については、早いうちから学ぶのが絶対にいい」という実感がわきました。できれば、就学前からやるべきだと。小さい頃から教えていかないと、成長していく中でどんどん差別や偏見を学んでしまいます。子どものころに何気なく手に取った本に、同性同士が結婚する話があったと思い出すことがあれば、その後当事者に出会った時に、役立つと思うんです。

9言語に翻訳され、世界中で愛されている絵本「王さまと王さま」。そこには、性の多様性を伝えるという価値だけでなく、シンプルな魅力があります。

この絵本のいいところって、何の葛藤もないことなんですよ。僕の手記は、子どもの頃の辛さとか恨みつらみがたくさん書いてありますけど(笑)、この絵本は全く何の葛藤もなく、すんなり結婚まで行っちゃうんです。でも、本当は特別なことではないし、こうであっていいと思うんです。

実際にこの絵本を子どもに読んでみると、まず「なんで男と男が結婚するの?」と聞かれました。「世の中にはいろいろな人がいて、男の人が好きな男の人もいるし、女の人が好きな女の人もいる」と伝えると、ただ「ふーん、そうなんだ」で終わり、自然に物語を受け入れていました。小さいころから性の多様性を知ることで、子どもたちは固定観念にとらわれず、さまざまな人の在り様をそのまま受け入れていくことができるのかもしれません。

日常の中のさまざまなきっかけから、普通にどんどん話題にしていく

絵本は、小中学校を中心に広まりつつあります。しかし一方で、子どもたちがこうしたテーマに触れることで、差別発言が出るのでは?と心配する先生の声もあったそうです。

性的マイノリティや性の多様性については、これまでタブーの話題のように扱われてきたところがありますが、しっかりと表に出していかないと、差別を助長してしまいます。だから僕は、「差別発言があったときこそ、学びのチャンス。それを学びにつなげればいいだけですよ」と伝えています。

実際、性の多様性を当たり前のものとして伝えた眞野さんの教え子たちは、後に20歳になったときにこんな風に語ってくれたそうです。「当時は、正直驚きました。でも、眞野先生があまりにも自然に話していたので、それは特別なことではないんだ、普通のことなんだと思えるようになりました」。

子どもたちは、大人の背中をよく見ています。まず私たち大人こそが、性の多様性というテーマを特別視せず、肩の力を抜きつつ、正面から向き合う。それが、子どもたちの良い学びにつながっていくのです。

LGBT当事者は、左利きの人と同じくらい存在しています。カミングアウトできていないだけで、身近にいるかもしれない。自分の子どもが、当事者であるかもしれない。どこにでも当事者がいるという前提で、子どもたちと接することが大切です。

今はLGBTという言葉やテーマが、流行のように取り上げられているので、そういった情報やニュース、絵本などをきっかけに、親子の会話の中で自然に話題にしてほしいですね。

ちょうど先日我が家でも、9歳の息子が「おれ、女の子と入れ替わってみたい」とボソリとつぶやいたことがありました。それは、異性の考え方や感覚を理解したいという意味だったのですが、そんな会話から「そもそも、女っぽい、男っぽいって何だろう」「身体は男でも、心は女の人もいる」といった話になったのです。

学校でも足元の家庭でも、子どもとのたわいもない会話や人との出会いなど、日常の暮らしの中に、性の多様性を考えるきっかけはたくさん転がっています。

眞野さんとお話していて強く心に残ったのは、自分自身も多様性の中の一つだということ。異性愛者も同性愛者も、私たちの誰もが一人ひとり、性的指向や性自認は少しずつ違うのです。LGBTに限らず、民族や人種、障害のあるなしなど、あらゆる多様性にかかわる話は、特別な誰かのことでも、マイノリティの話でも、かわいそうな助けるべき人たちの話でもない。私たち自身の話。

「こんな人もいるし、あんな人もいるし、みんな違う。ただ、それだけのこと。あなたも、あなたのままがいい」。

そんなことを日々伝えていくことが大切なのでしょう。そういう話の積み重ねができていたら、もしわが子が当事者だったとしても、きっと子ども自身も自分を肯定していけるのではないかと思います。

「好き」という感情が心に芽生え始めた時、LGBTの子どもたちのことを、「あなたは、そうなんだね」と誰もが当たり前のように受け入れ、一人ひとりの在り様を自然に認め合うような社会へ。大人も子どもも一緒になって、そんな社会をつくりたいですね。

(写真/堂畝紘子、編集/太田尚樹)