いま、“デザイン”という言葉を捉えることがとても難しくなってきているように思います。

美しいビジュアルや、かっこいいスタイリングなど、目にして心躍るような見た目を作ることだと思われていたデザインの役割も、今ではビジネス、組織、体験、社会など、あらゆる領域においてその価値を発揮するものとして認知されはじめています。

soarがこれまで紹介してきた事例でも、デザインを通し社会に価値を提供している人がたくさんいました。それはプロダクトのデザインはもちろんのこと、社会課題の解決と同時に価値創出の仕組みを作る「ソーシャルデザイン」とよばれる領域など有形、無形問わずさまざまなところでデザインの力を発揮されています。

ソーシャルデザインをはじめ社会課題の解決に挑む場合、デザインなどの手法だけでなく、そこへ挑む本人の“あり方”や社会の“捉え方”が大切になっていきます。

自分はどのように課題を捉え、なぜその課題に挑み、なぜデザインでアプローチしていくのかーー。社会課題という大きな課題に挑むには、それぞれの要素に自覚的である必要もあるでしょう。

soarでは、これらの問いと向き合う機会として、2018年4月24日にイベント「今改めて考えたい、“社会をデザイン”するということ」を開催しました。

ゲストにお呼びしたのは、元greenz.jp編集長で現在は京都精華大学人文学部特任講師を務める兼松佳宏さんと、九州大学大学院人間環境学研究院専任講師でNPO法人SOS子どもの村JAPAN理事の田北雅裕さんを。モデレーターにsoar副代表のモリが務めました。

兼松さんはWebデザイナーを経てソーシャルデザインのためのヒントを発信するウェブマガジン『greenz.jp』の編集長を歴任。共著書『ソーシャルデザイン』の出版を経て現在人文学部でソーシャルデザインに関する教鞭を執っています。対する田北さんはランドスケープデザインを学んだ後、デザインオフィスtriviaを立ち上げ、さまざまなデザイン業務やまちづくりに従事。現在は教育学部で“教育デザイン論”を教えています。

ふたりともデザイナーとしての活動を経て、デザインを社会と接続させるためにデザイン以外の学部で教鞭を執っている方々としてお呼びしました。

デザインからソーシャルデザインへ

まず、モデレーターのモリから開催への想いを語ります。モリ自身兼松さんと同時期にgreenz.jpで副編集長を務め、ともにソーシャルデザインをテーマとするさまざまな発信をしてきました。その経験を踏まえ、改めていま社会をデザインする視点が必要だと感じるといいます。

モリ:今回社会をデザインすることについてお二人にお伺いしたいと思い、この場にお迎えさせて頂きました。僕がgreenz.jpで働いていた頃から5年近く経ち、当時と比べるとソーシャルデザインに対する注目は少し落ち着いたように思います。

ただ、当時とは違う角度で社会にデザインが求められていると感じる機会も多くなりました。そこで、さまざまな角度から広義な意味でのデザインを社会へ伝えるお仕事をされてきたお二人にお話を伺い、改めてデザインと社会との向き合い方を考えていければ良いなと思っています。

モリからの挨拶の後は、登壇者の自己紹介へと移ります。

おふたりとも学生時代からデザインに興味を持ち、アプローチこそ異なるもののソーシャルデザインにつながる取り組みを20代から続けてきました。その考えの裏には、どのような思いがあったのでしょうか。まずは兼松さんからこれまでのキャリアを紐解いていきます。

兼松さんがはじめてソーシャルデザインと出会ったのは、2001年、大学生の頃。高校時代からデザインに興味を持つ中、手に取ったのが博報堂が出版する『広告』という雑誌でした。「future social design」を掲げ、「お金のデザイン」を特集するなど、デザインが担う領域の広がりを知ったといいます。そこから実際にソーシャル領域を手掛けるようになったのは、Webデザイナーとして独立後、働き過ぎて体調を崩したことがきっかけでした。

兼松:体を壊したことをきっかけに「何のために仕事をするのか」ということを考えるようになって、今でいうプロボノを始めるようになりました。商業デザインだけでなく、自分の持てる時間の1割は、NPOのために使う。それが僕にとってバランスが良かったんです。

その仕事のひとつとしてNPOの基盤構築をサポートする「アースデイマネー」などのプラットホーム型NPOとも関わるようになり、世の中にあるたくさんの課題を知りました。そういった活動をする中で、実感をもって社会課題解決におけるデザインの重要性を感じるようになったんです。

兼松さんを次のフェーズへと導いていったのは「WebDesigning」というデザイン誌への連載でした。連載のテーマは『DESIGN MAKES THE WORLD MOVE FORWARD』。世界中のデザイナーにインタビューをし、デザインで社会をどう変えられるかを考え、発信し続けました。その経験からgreenz.jpの立ち上げに参画。

2006年に立ち上げられたgreenz.jpは当時、ソーシャルデザインに関心を持つ感度の高い人を中心に注目を集めます。ライターなどのメンバーや読者、メディアで紹介される人々は、ソーシャルデザイン領域の第一線で活動する人々ばかり。兼松さんは2010年からgreenz.jp編集長を務めるようになりました。

兼松:greenz.jpではウェブマガジンの編集長として、情報発信を通じた中間支援を大切にしていました。素晴らしい書き手の皆さんのおかげで、実際に活動している人たちの社会的信用が高まったり、より大きなメディアから取材がきたり、右腕になるような人材が見つかったり、次のステップに進む手助けを少しずつできていたのではないかなと思っています。

改めて問い直す、ソーシャルデザインのありかた

2010年から2015年に渡り編集長を歴任した兼松さん。2012年には『ソーシャルデザイン』と題した本も出版。この本を契機にソーシャルデザインのありかたを改めて考えるようになりました。

兼松:東日本大震災の直後という背景もあり、「自分たちで未来をつくろう」という機運が高まったことも合って、同時期に「ソーシャルデザイン」という名前を冠した本が次々と出版されました。その結果、本屋さんに「ソーシャルデザイン」という棚ができたり、企業や自治体で「ソーシャルデザイン」という名前の部署や部門ができるくらい注目のキーワードとなりました。

そうした変化に貢献できたのは嬉しかったですが、バズワードになればなるほど、何だか距離を置きたくなる感覚もあって。そのモヤモヤを解消しようと、教育という新しい現場に身を置くことにしたんです。

greenz.jpの編集長を退任後、兼松さんは2016年から「勉強家」として教育分野を中心に活動を開始。同時に京都精華大学の人文学部で、ソーシャルデザインをテーマに教鞭を執りはじめました。

兼松:僕はソーシャルデザインとは「自分らしさ」×「ほしい未来」×「FUN」の掛け合わせだと思っているんです。「自分らしさ」はプロジェクトを支える揺るぎない土台となります。それはWho?=「何者としてソーシャルデザインをするのか?」ということです。「ほしい未来」は向かうべき目的地であり、Why?=「何を目指して?」ということ。

最後に「FUN」はWhat?=何をいかすのか?」というリソースと、How?=「どんな手段で?」というプロジェクトの方法のことです。そういうふうに一つひとつの大切な問いに答えていくと、自ずとその人にしかできない、まるでその人を待っていたようなユニークなソーシャルデザインのあり方が見つかると、学生には伝えています。

橋の下の空間づくりから、小さな声を拾うデザインへ

田北さんは高校時代から空間のデザインに興味を持ち、大学では土木系の学科を選択。大学院ではランドスケープデザインを専攻し学んでいきました。

そのなかで田北さんが疑問を感じたのは、最大公約数的な最適解への違和感でした。田北さんには昔から気に入っていた「橋の下の空間」があり、自分もそういう空間をデザインしたいと考え土木の道を志しました。しかし、あるとき気に入っていた橋の下がフェンスで囲まれ、入れなくなり、田北さんはショックを受けます。その場所を気に入っていた田北さんや、その橋の下で暮らしていたホームレスの人の居場所が奪われたのです。

田北:これが本当に公共のデザインなのだろうかという疑問があったんです。ぼくらのような若者やホームレスの人が溜まらないようにと、たしかに多くの人が望んでいたことかも知れません。でも少数であっても切実な声を公共がサポートしなかったら、だれがサポートするのでしょう。

民間企業であれば、多数の人にサービスをします。そこでこぼれ落ちるものこそ、公共が担うべきではないかと思ったんです。ただ、そうした考えを周囲になかなか共感してもらえない。そこで僕は2000年に自分で『trivia』という屋号を掲げ、ちっぽけに見える事柄を大切に扱うデザインに取り組もうと、活動や情報発信をはじめました。

フェンスで囲まれた橋の下(提供写真)

triviaで田北さんが取り組んできたことには幾つかのポリシーがありました。そのひとつは『“1人”に向き合いながら、“みんな”を手放さない』ことです。

田北:社会的なデザインの文脈では、 “みんな”がそこでどう生きるのか、思考し続けなくてはなりません。その中で、多くの人を助けるインパクトの大きいことが評価されがちです。100人の命が1人の命よりも重みがあるように見えることもある。でも1人の命より多くの命に価値があるというのは“社会側”の見え方でしかないんです。当事者にとっては、100人でも1人でも、同じ1人の命です。命の価値に、多いも少ないもない。

また、田北さんは『ミドル・ランドスケープ』という領域を見立て、関わることも心がけているそうです。例えば、緑地が少ない都市部では「緑地を増やさなきゃ」で、資金が投資されます。一方で緑地が多い中山間地域では「緑地を守らなきゃ」で投資されます。結局、最も資金が行き届かないのは、その中間領域=ミドル・ランドスケープとなるのです。

田北:例えば、過疎で人口がとりわけ少ないとか、海外で言うと貧困の子どもがとても多いとか。そういうエリアは注目されやすいので、誰かが課題解決に取り組もうとします。課題が分かりやすいこと、インパクトがあること、新しいこと、楽しそうなこと、実績になること等、そういうことは放っておいても誰かがやってくれる。でも、ミドルランドスケープ的な領域は、意識的に誰かが介入しないと、放っておかれがちになるのです。

無意識の行動に、自覚的になる

田北さんは、人口250人ほどの九州の温泉街に2004年に移住します。まさに、周囲の有名温泉街から取り残され、閉鎖的で移住者がいないために、なかなか「まちづくり」がうまくいかないミドル・ランドスケープの地域だったのです。

この地域は、温泉の泉源を共同管理するのではなく、一部の人が持っています。そうなると、泉源を持っている人が力を持ちがちです。旅館の人たちは、お湯を止められると商売になりません。つまり、意見が言いにくいのです。加えて、この地域は観光協会と自治会が一緒だったので、暮らしの人間関係まで、温泉の利害関係が強く影響していたといいます。

田北さんは、新しい人が移住しないと課題解決は難しいと判断します。しかし、商売が成立するような地域ではないので、放っておいても移住者はいません。そこで自分で移住しようと決意しました。その後、様々なプロジェクトに携わりますが、そのひとつに、橋の上に置かれた大量の植栽マスを撤去するための「引き算ワークショップ」があります。

田北:僕が移住した時、この地域の3本の橋すべてに、1m四方くらいの植栽マスが大量に置かれていて、歩行者が通りにくいような状況でした。10年以上放置されていたので、すでに樹木は枯れ、大きな植栽マスだけが道を塞いでいる状態だったのです。

この植栽マスは、泉源を持っている協会の執行部の方が「地域のために」と設置したものでしたが、地域の方々はあまり歓迎していませんでした。しかし、利害関係があるので意見は言えません。そんな中、設置した方も歓迎されていないことにだんだん気付いていきますが、思いがあるので撤去まで至りません。そうして、誰も触れられないまま、樹木が枯れた後も放置されていたのです。

橋の上の植栽マス(提供写真)

移住者としてなかなか地域に溶けこめていなかった頃、ある住民の方が「これを撤去することができたら、お前のことを信頼する」と田北さんに言います。そこで田北さんは『引き算ワークショップ』を企画するに至ります。

まず、デザインは基本的に足し算ですが、そうではなく、引き算をすることで、お金をかけずに美しくできると説得し、全住民へのアンケートで一番引き算したいとされたものを「社会実験」として撤去しましょうと、執行部の人たちへ提案しました。その結果、アンケートを実施することができ、予想通り植栽マスが一番となったのです。そこで住民総出で撤去作業が実現します。

田北:大事なポイントは、撤去作業に、設置したご本人も参加してくれたことです。設置した方は「地域のために」という想いでした。なので、アンケートを集計する前に、皆さんに対して、「これから引き算したいと出てくるものも、これまでは地域の景観に貢献してくれたんだ」と丁寧に伝えたのです。正直、その設置した方も撤去したかったのです。ただプライドがあって難しかった。田舎はずっと住み続けなくてはいけません。それぞれの人たちの尊厳に向き合いながら、課題を解決していく必要があります。

これを機に田北さんが地域で実践したいことがどういうことなのか、随分理解が広がったといいます。かたちのデザインだけでなく、互いの存在を敬いながら、地域社会の課題を解決していくデザインです。

このようなさまざまな活動を経て、2009年から九州大学に着任。現在は教育学部で“教育デザイン論”を教えています。並行し、認定NPO法人SOS子どもの村JAPANの理事も兼任。兼松さんと同様、教育の現場からデザインと向き合っています。

田北:デザインは行動を変えます。今日皆さんはここにきて、普通に椅子に座りましたよね。すごく恐ろしいことだと思いませんか?無意識のうちに椅子に座らせられたんです。僕はその事実に気づくことがすごく大事だと思っていて。優れたデザインは“人を無意識のうちに行動させる”ということに自覚的になるべきだと思っているんです。

田北さんはデザインが持つ“人を無意識のうちに行動させること”の恐ろしさを理解するための知見が、子どもへ物事を教えることに向き合ってきた“教育学”にあると考えます。

田北:子どもに教えるには、その子どもの権利を尊重しなければいけません。教師が自らの権力を乱用し、“教化”してはいけません。つまり教育学は、学ぶことで行動を変える子どもの人権を、最大限尊重するために必要な哲学を追究してきたのです。

僕はこれからデザインが、社会全体に広がっていくにあたって、デザインにもそうした哲学が必要だと思うんです。僕が大学で掲げている“教育デザイン論”とは、教育をデザインしていくことではなく、あるいは、デザイン教育の追究だけでなく「デザインにおいてあるべき姿勢を“教育学”から参照する」という側面が大きいです。

変化する社会的な役割と、問い直すべき自分のありかた

自己紹介と、それぞれがこれまで取り組んできたことを語って頂いた後は、一度参加者同士ここまでの話を振り返ります。振り返りの後、登壇者同士でのトークセッションへ。

はじめはモデレーターのモリから、田北さんが語られた「自分がやるべきこと」に関するトピックをピックアップ。社会の変化から、自分が何をすべきかを考える意味を話題に上げました。

モリ:さきほど田北さんは、誰かがやるであろうことではなく、自分がやるべきところを探すというお話をされていました。僕と兼松さんはgreenz.jpでソーシャルデザインという言葉で情報発信をし、活動をしている人たちを応援していました。ただ、徐々に僕たちがやらなくてもやる人がでてきた。なので僕も兼松さんも次にやるべきことを考えたのかなと思ったんです。

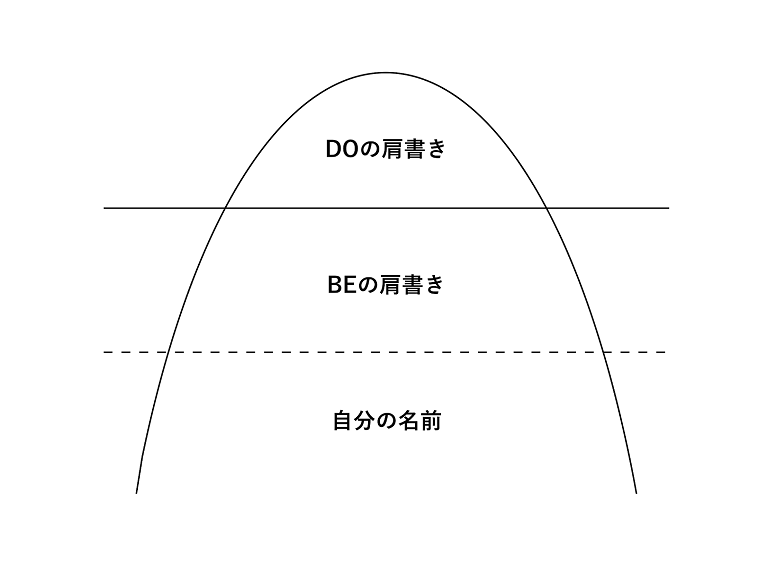

この考えは兼松さんが提唱する肩書きの話に通じる部分がありました。兼松さんは、DOの肩書き、BEの肩書きという言葉を用いて、「自分がやるべきこと」を考えているといいます。

DOの肩書きは今やっていること。兼松さんでいえば大学教授はDOの肩書きです。これは社会の状況に合わせて常に変化していくものです。一方兼松さんがBEの肩書きとして据えているのは勉強家。これは社会と関係なく自分の内面と向き合う中で見えてきた「自分がありたい姿」を表す言葉なのだそうです。

兼松:図を見てもらうのがわかりやすいと思います。島で表すと、一番上の直線が海面。その下に、BEの肩書きという海底があって、さらにその下に自分の名前というマグマがある。僕のDOの肩書きである「大学教員」は、表面的に見えている部分で社会とつながったときに現れるところ。その下の海に隠れたところに「勉強家」という揺るぎない部分がある。

僕は調べ物をしたり、調べたことを発表したりと、広い意味での勉強がとにかく大好きで、究極を言えば勉強さえできていたら大学教員でなくてもいいと思っているんです。そんな自分が満たされる気持ちになる部分をBEの肩書きと呼んでいます。もちろんDO×BEどちらも重要で、ただDOを選ぶときにBEをもっと意識してみたり、誰かの仕事をみるときにDOだけでなくBEも見よう、という提案なんです。

社会と接続する中で見えるDOという部分と、社会と関係なく自分の中にあるBEのもの。兼松さんによるDOとBEの肩書きに近いものを、田北さんは定型的な「将来の夢」を聞かれる中で違和感として感じていたといいます。

田北:僕は夢というものがないんです。若い頃からずっとインタビューで『将来の夢は?』と聞かれるたびに違和感がありました。そこで『夢はないです』と言うと見事にカットされるんですね。周囲が夢として期待しているのは、将来の「職業」だったりします。

例えばぼくだったらランドスケープデザイナーとか、グラフィックデザイナーとか。でもそれがぼくがやりたいことかというと、そういうわけではない。今の社会で定義されている制度的役割に、自身の役割が回収されることに、大きな違和感があるのです。

いま田北さんが取り組んでいることのように、社会的に定義される役割で思考すると田北さんの活動の芯が捉えられない。その観点で、田北さんは役割として社会に認められることが必ずしも正解ではないと考えます。

田北:社会で認められている役割を持たなくてもいいと思うんです。みんな“生きているだけ”でかけがえがない役割を持っている。そこが基本であり、本来それで良いはずです。さきほどの話で言う海面から上に出ているのは、いわゆる、社会的に定義された役割にすぎない。誰であっても、説明こそしにくいことがあるけれど、確実に役割を担っている。そういう状態でいいし、その状態でよいと認められる社会をつくっていきたいと思うんです。

社会的に定義されないありかたが、社会を変える

兼松さんの肩書きの話も、田北さんの役割の話も、社会的に定義される状態との向き合い方を述べていました。社会と接続された状態を無視することはできません。ただ社会的定義という外発的なものだけで自分を捉えるのではなく、自分の内発的なありたい姿ややりたいことを大切にすることが必要になる。それが、「社会へどう影響を与えていくか」というソーシャルデザインの観点でも重要になると田北さんは考えます。

田北:例えば、児童虐待で子どもが亡くなった後、検証をすると、児童相談所も警察も対応に問題がなかったとされるケースがあります。ここでいう“問題がない”というのは、社会的制度、つまり法律に沿って、児童相談所・警察ともに対応できたという意味です。

でも実際は子どもが亡くなっているんです。“問題がない”わけがない。制度的に問題であっても、窓ガラスを割って入っていたら、子どもが救えていたかもしれない。制度的な役割でなく、ひとりの人間としてのありかたを示したときに、はじめて子どもが救えるんです。課題が切実であればある程、制度的役割ではなく、“ありかた”が求められ、それではじめて解決できるんです。

ゆえに、田北さんさんが取り組む教育では「ひとりの人間としてどうあるか」を携えることが大切だといいます。一方兼松さんが考えるDOとBEの肩書きに考えを落としていくと、周りから与えられるものだけではなく、自分で考えることの重要性へつながっていくといいます。

兼松:僕はいま『空海とソーシャルデザイン』という本を書いているのですが、空海の教えは、そのままソーシャルデザインにも応用できると思っているんです。それを要約すると、「すべての存在は互いに無限のネットワークで結びついている」「すべての存在は何らかのかけがえのない価値をもっている」「ものごとの本当の姿は、自分の体を動かすことによって捉えることができる」という3つになります。つまり社会とのつながりを前提としながらも、どんな価値に光を当てるのか、どんな行動を通じて社会に貢献するのか、自分で選択していく、両方のバランスが大切なんですよね。

社会からの要請に無理に合わせようとし過ぎていないかと自分と向き合い、自分の中のマグマを感じる時間をつくる。とはいえ、自分だけで乗り切ろうとせず、大きな流れに導かれる感覚を大切にする。そうしたセルフマネジメントのスキルもこれからはもより大切になっていくでしょう。

『ソーシャルデザイン』という本を出版してから6年以上経ち、一時のふわふわした気持ちから、より社会に定着していく時期になるように思います。もしかしたら義務教育の中でもソーシャルデザインの教育が当たり前のものになるかもしれません。そんなときこうした僕なりの思索がひとつの指針となりうるように、これからも人生のテーマとしてソーシャルデザインと向き合っていきたいと思います。

ソーシャルデザインにおいて、社会との接続は欠かせません。

一方で本質的な課題解決へつなげるためには、自分の内発的なモチベーションは何か、どうありたいかという状態を明確化しなければいけないというのはおふたりの話に共通していたものでした。

課題解決に取り組みたいという想いを持つことはとても大切なことだと思います。ただ、難解な課題だからこそ、その想いに対して自分の内発的な要素をどのように紐付けていくのか、なぜ自分がそれをやるのかを明確にすることは外せない要素なのかも知れません。

兼松さん、田北さんというこの領域で先陣を切り挑むおふたりの言葉には、想いと覚悟がこもっているように感じました。

関連情報:

greenz.jp ウェブサイト

連続講座「空海とソーシャルデザイン 2018」(2018/9/3~兼松佳宏さん登壇) 詳細はこちら

NPO法人SOS子どもの村JAPAN ホームページ

trivia ホームページ

(写真/馬場加奈子)