インターネットが生まれて約30年。いまではブログやSNSを通して誰もが情報発信できるようになったと同時に、インターネットは時として”生きづらさ”を助長するツールにもなりえてしまう。

異なる主張をもつ人に対しての心ない声。不必要に不安を煽るような見出し。揚げ足取りや誹謗中傷とも見分けがつかないような炎上の数々。

情報技術がその利便性と引き換えに、対立や分断を促し、ぼくらの心から平穏を奪い去ってしまうのは、果たして仕方のないことなのだろうか──。

それを「結局のところ人間の社会はそうなってしまうものなんだ」と諦めてしまうのは、ぼくは嫌なんです。現状を批判するだけでなく、自ら新しい表現をつくっていくことで、インターネットのもつ可能性を回復させていきたい。

そう語るのは、情報学研究者で起業家、早稲田大学文学学術院・表象メディア論系准教授のドミニク・チェンさんだ。

昨年12月、「語り」をテーマに行われた「soar conference 2018」に登壇したドミニクさんが話したのは、「インターネットと語り」について。

インターネットを通じた「語り」は、人々の生活に、関係性に、ポジティブな影響を与えることができるのか。情報技術と共存する社会をつくり、一人ひとりがより良く生きられる環境をつくるために必要なこととは何か。

数々のウェブサービスやアート作品を通してインターネットを使った新しいコミュニケーション手法を模索し続けてきたドミニクさんが、これまでの活動とインターネットにおける「語り」の可能性について語った。

ドミニクさんがセッションの冒頭に紹介した、デジタルテクノロジーに覆い尽くされた社会を風刺的に描くイラストレーター、スティーブ・カッツのアニメーション作品「Moby & The Void Pacific Choir – Are You Lost In The World Like Me? 」。果たしてインターネットは人類を幸せにしているのだろうか?

人は匿名の赤の他人に対しても優しくなれる

インターネットにおける「語り」を考える上で、ドミニクさんのこれまでの軌跡を振り返ってみよう。

1981年生まれのドミニクさんは──インターネットの力に魅了された多くの起業家たちと同じように──、ティーンエイジャーのときに初めてインターネットに触れ、その可能性を感じたという。

初めて友だちにメールを書いたときは、本当に感動しました。すごい、これで世界中の誰とでもコミュニケーションがとれるんだ!と思いましたね。

フランス国籍の父親と日本人の母親のもとで育ったドミニクさんは、パリ、カリフォルニア、東京で教育を受け、メディアアートと情報学を学んだ。2007年のクリエイティブ・コモンズ・ジャパンの法人立ち上げから、2008年に共同創業をした「いきるためのメディア」をつくることをミッションに掲げる株式会社ディヴィデュアルでのウェブサービスの開発、「情報社会と発酵」に関する研究、そして2017年からは早稲田大学准教授としての教育活動と、「情報」や「メディア」を軸に幅広い活動を手がけている。

そんなドミニクさんの多様な活動には、ある共通したテーマが流れているという──「読むことは書くことである」というものだ。

一見すると、世の中には「ごく少数の書き手」と「その他大勢の読み手」がいると思われがちだ。インターネットによって誰もが自由に情報発信できるようになったとはいえ、多くのフォロワーを集めるのは「1%の書き手」であり、彼らが書いたものを「99%の読み手」が受け取る構造が生まれているのではないかと。

しかし、ドミニクさんはこうした解釈は間違っていると考える。

「読む」という行為をしているうちに、頭のなかではすでに「書く」という行為が始まっているんです。

実際に認知科学の分野では、ある行為をしている最中にも脳は知覚情報からフィードバックを受け続けているといわれており、読むことは書くことに、聞くことは話すことに、常に影響を与えることがわかっているという。

「書く」が変われば「読む」も変わるし、「読む」が変われば「書く」も変わる──こうした互いに影響し合う性質を活かしてインターネットにおける「読む」と「書く」の可能性を広げたいという想いが、過去十数年間のドミニクさんを突き動かしてきた。

たとえばディヴィデュアルとして最初にリリースした「リグレト」は、見ず知らずの他人同士が互いの「凹み」を通して励まし合うことができる匿名掲示板だ。ドミニクさんがリグレトをつくって感じたのは、人は匿名の、赤の他人に対しても優しくなれるのだということ。そして、顔の知らない者同士でも「共通のコード(※情報を表現するための記号や符号の体系)」を共有できるようになれば、そこにはモラルや連帯意識が生まれるということだった。

そして、コミュニティというのは一種の生き物みたいだなということを、サーバーの裏側で感じるようになりました。

ディヴィデュアルはその後も、プライベートフォトメッセンジャーアプリ「Picsee」(2015年Apple Best of App受賞)や偏愛コミュニティアプリ「Syncle」(2016年Apple Best of App受賞)をリリース。ドミニクさんの言葉を借りれば、これらのアプリやサービスはどれも、インターネット上のコミュニケーションにおける「新しい文法」を生み出すための試みとなった。

いまは、テクノロジーとの適切な距離感を保ち、テクノロジーについて語ることが難しい時代だと思います。テクノロジーにかかわる、ぼくのような人間にとっても、です。でも難しいということは、そこには何か新しい展開が見えてくる希望があるはず。だからこそ、テクノロジーを語るための「新しい文法」を生み出さなくちゃいけない──そういう想いがあります。

テキストに生命性をインストールする

ドミニクさんがディヴィデュアルとして、「読む」と「書く」の新しい文法をつくり出すために10年以上にわたって続けているプロジェクトがある。コンピューターで行った執筆行為を記録・再生するソフトウェア「TypeTrace」だ。

これはある文章がタイピングされたプロセスをスクリーン上で再現するもので、字が確定されるまでの時間が長い単語ほど大きく表示されるようになっている。出力された文章の背後にある思考の痕跡を読み取ることを可能にするTypeTraceを、ディヴィデュアル共同創業者の遠藤拓己さんは「デジタル時代の生原稿」と呼ぶ。

TypeTrace 映像(提供映像)

2007年に東京都写真美術館「文学の触覚」展で披露された「タイプトレース道~舞城王太郎之巻」では、覆面作家として知られる舞城王太郎さんの書き下ろし作品の執筆プロセスが展示された。なかには何時間もの間、会場に置かれたソファに座ってスクリーンを眺め続けるファンもいたという。

果たして彼ら彼女らは、このTypeTraceの文章に何を感じていたのだろうか? とりわけ熱心に作品を眺めていた人たちにインタビューを行ったところ、みな口を揃えてこう答えたそうだ──「テキストが再生される過程を眺めていると、画面越しに舞城さんの息遣いみたいなものが感じられる。まるで、自分に話しかけられているかのように」と。

言葉というのは、すごく強いんですね。固定された言葉の場合は、書き手にそのつもりがなかったとしても、非常に冷たいものとして受け止められることがあります。でも、このように書かれたプロセスを添えるだけで、相手がどういう表情でこの文章を書いたかを想像する余地が生まれる。テキストを通して相手の存在感を感知できるかどうかが、コミュニケーションの内容を大きく左右する可能性があるのです。

無機質なテキストに必要以上に傷ついてしまった、あるいは、自分が送った言葉に対してその意図に反してネガティブな受け取り方をされてしまった。そんな経験は、誰しも一度や二度はあるだろう。

テキストに書き手の生命性を宿すTypeTraceを使えば、対面して話しているときのように相手の感情や間を読み取ることができる。それはいずれ、いまのインターネット上で生まれがちなミスコミュニケーションを減らしてくれるかもしれない。

頭ではなく身体感覚を通して人間の複雑さや多様さを感じる

TypeTraceの新作は、今年8〜10月に開催される「あいちトリエンナーレ2019」に出品される予定だ。

ジャーナリスト/メディアアクティビストの津田大介さんが芸術監督を務める今年のあいちトリエンナーレのテーマは、「情の時代」。情けのないような情報がインターネットに溢れる昨今において、いかにして情報技術は「情」を取り戻すことができるのか。「今人類が直面している問題の原因は『情』(不安な感情やそれを煽る情報)にあるが、それを打ち破ることができるのもまた『情』(なさけ、思いやり)である」とトリエンナーレのコンセプト文には書かれている。

2007年の展示では舞城王太郎さんという1人の著名な作家の執筆プロセスを再現したが、今回の作品では、TypeTraceを使って書かれた数百人分の「匿名の遺言」を展示するという。「情の時代」というテーマで行われる今年の芸術祭のなかで無数の人々によるメッセージを展示することにした理由は、「匿名の語り」のなかにこそコミュニケーションの本質があるとドミニクさんが考えているからだ。

ぼくのなかでは、匿名でのコミュニケーションとは行きつけのバーでの気持ちのいい会話のようなイメージなんです。たまたま隣り合った、どんな仕事をしているかもわからない「◯◯さん」と、ぼくらはその時その場で出てきた会話を楽しむことができる。

そうやって、名刺に書かれているような客観的な情報ではなく、相手の表情や話し方に注意を払いながら、「何者でもない自分」として「何者でもない相手」に向き合えるときこそが、本当の意味でコミュニケーションをしているということなんじゃないかと思うんです。

しかしなぜ、TypeTraceの新作では「遺言」を展示することになったのか? そのきっかけは、ドミニクさん自身が6歳半になる娘に宛てて遺言を書いた経験にあるのだという。

何が起こるかわからない世の中で自分が不慮の事故に遭ったときのために、娘に向けて遺言を書いておこう──そんな気持ちを以前からもっていたというドミニクさんは、昨年9月、会社の仲間と2人でそれぞれの子供に向けて遺言を書くという実験を行ったそうだ。

書く前に決めたことは、「10分以内で書くこと」「宛先を1人にすること」といったいくつかの簡単なルールのみ。まずはやってみようという軽い気持ちで、ある日の夕方、ドミニクさんはひとり机に向かって娘への遺言を執筆し始めた。しかし書き終わってみると、遺言を書くという行為は、ドミニクさん自身に大きな心的フィードバックをもたらしたという。

ドミニクさんは遺言を書いたあとに感じたことについて、「Webでも考える人」(新潮社)での連載にてこう綴っている。

それは、相手には届くかどうかはわからないという意味において、「祈ること」と似ている。人が祈る時の内なる声は、他者には聞こえないが、遺言もまた、自身が死ぬ時までは人に読まれない。

だから、人が遺言に死後の祈りを託す時、世界そのもの──人によっては神や仏といったイメージかもしれない──にメッセージを投げかける。それは誰に請われたわけでもなく、誰かに受け止められることを自分で確かめることもできない、自律的な発話行為だ。

そして、それは自分の死後という、自らが一切関与できなくなった世界において、相手が生きるであろう自律的なプロセスに向けて抱く希望の表明である。それと同時に、自らの死がその想像不能な未来が開始する特異点となることを予め祝う行為でもあるのだ。「未来を思い出すために 『Vol.16 死後の共話』」

遺言を書くことが、極めて個人的な行為であるのは間違いない。そこでは、他者からの評価も体裁も気にする必要はない。自らの立場や肩書きすらも重要ではない。つまり遺言を書くとは、ある意味では自らを匿名化すること、そしてその「何者でもない自分」に向き合う行為にほかならないのだろう。

TypeTraceの新作では、来場者たちは2つの意味で匿名化された人々の想いが綴られるプロセスを目撃することになる。「レッテルの貼られていない情報として誰かの遺言を眺めることで、人間の複雑さや多様さを、そして弱さを、頭ではなく身体感覚を通してわかるのではないか──そんなことを考えながら、作品をつくっています」とドミニクさんは言う。

何が日本人の幸せをつくるのか?

十数年間にわたって「情報と心」の新しいあり方を考えてきたドミニクさんが、これからのテクノロジーを考えるうえで近年注目しているテーマに「ウェルビーイング」がある。

2017年には監修を務めた『ウェルビーイングの設計論──人がよりよく生きるための情報技術』が刊行。同じく2017年から「日本的Wellbeingを促進する情報技術のためのガイドラインの策定と普及」と題されたJST RISTEX「人と情報のエコシステム領域のプロジェクトを、大阪大学大学院情報科学研究科の安藤英由樹さんを中心としたメンバーとともに進めている。

ウェルビーイングとは、人がいきいきしている状態を指す言葉であり、ドミニクさん自身は「幸福という概念の現代版」と説明する。

20世紀の社会科学では、人口の心理的充足感が「幸福=ハピネス」というひとつの概念で測られていた。それに対して、幸福をかたちづくる構成要素を分けて見てみよう、というのがウェルビーイングの考え方になる。たとえば、「ポジティブ心理学」で知られる心理学者のマーティン・セリグマン博士は、以下の5つの要素によって人間の幸福はかたちづくられると提唱している。

①ポジティブ感情

②エンゲージメント=没頭

③人間関係

④人生の意味や意義

⑤アチーブメント=達成感

ドミニクさんがいま解き明かそうとしている問いは、「現代の日本社会におけるウェルビーイングとは何か?」というものだ。ウェルビーイングの研究はアメリカを中心に発展してきたが、文化の異なる西洋と東洋の社会では、必ずしも幸せの構成要素が同じとは限らない。果たしていまの社会を生きるわれわれ日本人にとって、何が幸せをつくるのだろうか?

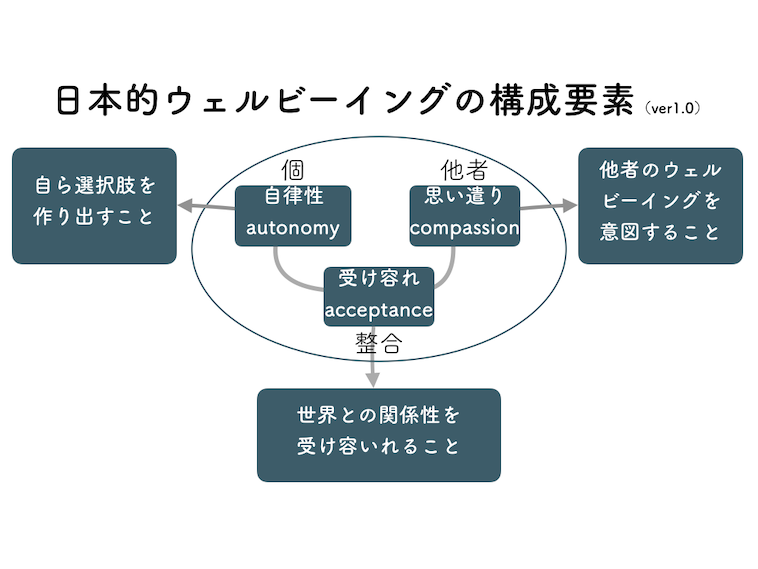

先述のJSTのプロジェクトでは、これまでに若い男女約1200人の日本人に対して「あなたにとってのウェルビーイングの定義を教えてください」との質問を行い、回答を集めてきた。一旦の結論は2019年10月のプロジェクト終了時に公開する予定であるものの、現在までの調査から「日本的ウェルビーイング」の特徴として3つの構成要素が浮かび上がってきたという。

1つ目が「autonomy=自律性」。自らの行動を自らの意志で決めること。2つ目が「compassion=思いやり」。他者のウェルビーイングを考え、それを満たすこと。そして3つ目が「acceptance=受け容れ」。思い通りにならない状況を受け入れ、自身の感情と向き合うことである。そしてこの「受け容れ」という概念こそが、日本的ウェルビーイングを考えるうえで最も重要になるかもしれないとドミニクさんは言う。

あるお坊さんに最近ウェルビーイングだったことをお聞きしたところ、「自分の父親の死を看取ったことです」と言われ、絶句してしまったことがありました。

もちろん父親の死は悲しいことだけれど、死は不可避なものでもある。そして、父親は好きな人たちに囲まれて死にたいように死ねた、また自分たちも送りたいように送ることができたと、その方はおっしゃられていたんです。そうした関係性のなかで互いに満たされながら、身近な人の死を受け入れることができたと。

西洋のウェルビーイング関連の文献を見ても、親族の死がウェルビーイングだなんて話は聞いたことがありませんでした。一方で(日本の価値観の根底にある)仏教の考え方とは、苦しみを否定するのではなく、その苦しみとどう向き合うかを問いてきたものです。そうした文化的な背景が、「受け容れる」という価値観につながっているのだろうと考えています。

日本的ウェルビーイングの3つの要素(提供資料)

「喚起」を生み出す読むと書く

ウェルビーイングの研究はまだまだ発展途上の分野であり、日本的ウェルビーイングとは何かについても、ひとつの決まった答えがあるわけではない。しかし少なくとも、ウェルビーイングとはひとりの個人のなかで完結するものではなく、他者とのつながり、社会とのかかわりのなかから醸成されるものだと言うことはできるだろう。

セッションの最後にドミニクさんは、先述のセリグマン博士と昨年会ったときのエピソードを話してくれた。

長らくセックスカウンセラーとして夫婦のカウンセリングをしていたセリグマン博士には、よりよい関係性を築くためのアドバイスとして、決まってクライアントに伝えることがあるのだという──「相手の話を聞くときには、相手がいままさに語ろうとしている状況をよりよく思い出せるような質問をしなさい」というものだ。

「どんな色が見えた?」「何が聞こえた?」「どういう手触りがした?」

こうした質問を通して話し手のなかでよりよくイメージが「喚起=evoke」されるような聞く姿勢をもつこそが、身近な人々との間でウェルビーイングを向上させる第一歩になる、とセリグマン博士は言う。そしてこの博士のアドバイスは、インターネットにおける「読む」と「書く」にも適用できるはずだとドミニクさんは考えている。

SNS上で交わされる短い情報や「3分でわかる◯◯」といったわかりやすい情報ばかりが増えてくると、読み手の「喚起する力」がどんどん弱まってしまう。そして、その人ならではの読み方をする人が減ってしまうと、ユニークな書き方をする人が減ってしまいます。

そうした悪循環に陥らないためには、複雑な世界のありようを、その豊かさを損なわずに、複雑なまま伝えること。そして、聞くことや読むことを多様化していくこと。それが、インターネットの「語る力」を回復させていくことにつながるんじゃないかと思っています。

ドミニクさんの活動は、インターネット上に人の心を感じるような「読む」と「書く」を生み出そうとした挑戦の歴史でもある。そしてその挑戦は、インターネットを使うぼくら一人ひとりにもできるものであるはずだ。

メールやSNSで日々タイプする文章が、ボットのような無味乾燥なものになっていないだろうか?

その言葉によって、誰かを傷つけてしまう可能性はないだろうか?

キャッチーで短い、”ファストフードのような情報”ばかりをインターネットに求めてしまっていないだろうか?

そんなことを、書き手であり読み手である一人ひとりが少しずつ意識するだけでも、インターネットの「語り」を変えていくことはできるのだと思う。

読むことが書くことであるのなら、この記事を読んでいる最中にも、きっと次の「書く」が始まっている。ドミニクさんのストーリーを聞いたぼくらは、次はどんな「語り」を行っていけるだろう?

(写真/馬場加奈子、協力/金沢俊吾)