はじめまして、今井智洋です。普段は会社員として働きながら、一般社団法人ひとり親支援協会の代表理事を務めています。

ひとり親支援協会では、シングルマザー・シングルファザー、ひとり親予定者と子どもたちのコミュニティ醸成を目的としたひとり親交流サークル「エスクル」や、配偶者をなくしたひとり親の集いである「エミナル」、オンラインコミュニティの「ひとり親LINE」などを運営しています。

どの活動も、ひとり親……離別・死別・未婚の母・別居中など予定者も含む方々とその子どもたちを「孤立」から守ることをコンセプトに、ひとり親が気軽に交流できる居場所づくりをしています。

私はシングルファザーなどの「当事者」ではありません。そんな私が、なぜひとり親の支援サークルの発起人となり、運営を続けているのか、活動にかける思いなどをお話したいと思います。

孤独を感じ、つらかった1年半の休職時代

私は大学院を卒業して、8年間同じ会社で社員として勤めています。ですが、途中の1年半ほどは、職場の人間関係などによるメンタル不調で休職していました。

通勤電車に乗ろうと思っても体が動かずに、ホームで何本もの電車を見送ってしまったり、不眠が続いたり……。当時の私の周りには、自分と同じようなメンタル不調を経験した人がいませんでした。

こういったことは当事者でないとわからない部分もありますし、不調を経験したことがない人に話しても、かえって相手の気遣いを発生させてしまう。腫れ物にさわるように気を遣われているのがわかるので、身近な人であっても自分の思いを話せなくなってしまって。どんどん生きていく上での孤立を感じるようになっていきました。

人に自分の気持ちを話すことはこんなにも難しいのか。この先の人生どうなるのだろう。

そんな不安にさいなまれながら、心はとにかく苦しかった。常に自分ひとりで考えごとをしてしまうので、思考も悪い方向へといってしまうのです。

自分には価値がない。死んだほうがいいのかな……。

悩みに悩んでいると、藁にもすがるような気持ちになります。休職期間の終わり頃にインターネットでメンタル不調で休職した人の当事者団体を調べ、交流できる団体に出会いました。

参加したコミュニティには、同じような苦しみや悩みに共感してくれる方や、前向きな方が多かったです。交流を通して一緒に復職を目指す中で、次第に「戦友」だと感じるようにもなりました。似た経験をしている人と話すと、経験していない人とは違って、ずっと前から知り合いだったような気持ちになるのです。

このように、コミュニティとの出会いが私を徐々に前向きにしてくれて、復職へのきっかけにもなってくれました。

自分だけじゃなかったんだ。

そう思えたことが何より心強く、とても安心することができました。

今となってはコミュニティにもっと早く出会えていればと思うのですが、安心できる場所を探すのには時間がかかりました。

メンタル不調と診断された際に、心療内科や精神科の先生による当事者団体に関する情報提供や、行政からの情報発信など、さまざまな角度からの取り組みがあれば、もしかしたら違っていたのかもしれません。自分で動いて仲間を見つけることへのハードルの高さを感じました。

復職し、生活していくなかで気づいた「ひとり親」の孤立

そうして復職することができた私ですが、日々生活していく中で、ちょうど子育てをする友だちが出てくる年齢だったということもあり、シングルファザーやシングルマザーの話を聞く機会も増えてきました。

中でも特に聞くことが多かったのは、ひとり親の多忙さや責任感の大きさです。パートナーと生活している人たちは、仕事・家事・育児というのは基本的にふたりで分担し、相談しながら行う方が多いと思います。そして、お互い頼りになる存在がいて……。

ですが、ひとり親は、それらのすべてがひとりの責任としてのしかかります。

また、老後の不安をはじめ将来に対して先が見えない、漠然とした不安を抱えている方が多いです。ずっと不安を抱え、時にはごまかしながら生活されています。

自分と一緒だ。

話をしているうちに、ひとり親が抱える孤独は、メンタル不調だった当時の私と同じだと思うようになりました。周囲から孤立していること、悩みを相談したいけどどこに相談すればいいのか分からないこと……。シングルマザーの友人は、ママ友の会に行き、他のママによる夫の愚痴すらも幸せな話に聞こえると話していました。「わかってもらえない」と感じる経験は、私も同じでした。

また、腫れ物をさわるような扱いをうけるという点も似ています。ひとり親の中でも死別の方は、自死、交通事故、突然死など、さまざまな背景があるのでどのような話題で当時の悲しみを思い起こしてしまうのか周囲の人はわかりません。だから、周りは話しかけるのが難しいのです。

背景は違えど「孤独の辛さ」を経験した私に、できることはないだろうか。

ひとり親の方々が困っていることのひとつに、当時は当事者の居場所がなかなか見つからないことであると知り、思いついたのが交流会の運営でした。

学生時代からコミュニティ運営などは経験したことがあり得意だったので、自分の強みを人の役に立てたいと思い、ひとり親支援協会を設立しました。

ひとり親が同じ苦労を共感し合うコミュニティ「エスクル」

ここで私たちが行っている活動についてご紹介させてください。

2018年9月に発足した「エスクル」は、ひとり親・ひとり親予定者とその子どもたちが集まり、悩みを相談・共有して助け合えるコミュニティになることを目的としたサークルです。子どもたちが笑顔で楽しめるイベントや、大人たちがガス抜きできるような交流会を開催しています。

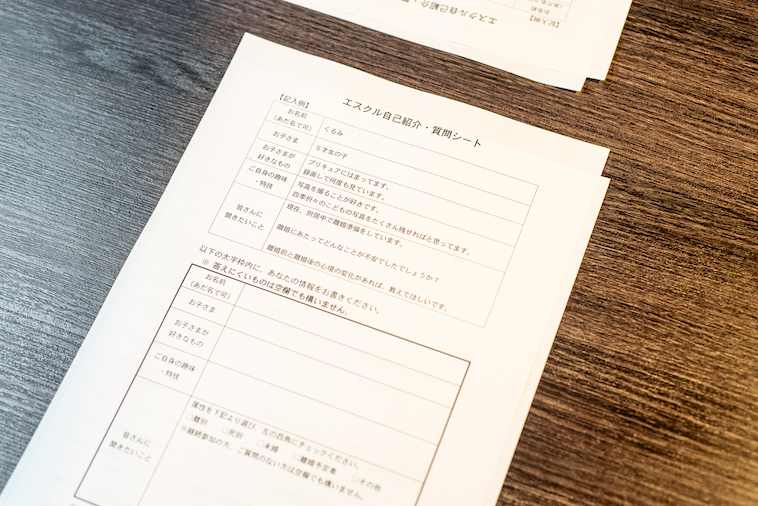

イベントでは参加者に自己紹介・質問シートを記入してもらいます。

交流会は、基本的に月に1回の定期開催。子どもたちにはじゃんけん大会などで遊びながら交流する場を設け、学校以外の「居場所」をつくり、元気になれる手助けをしています。

また、親の笑顔が子どもの笑顔にも繋がると思っているので、まずは親が笑顔になれるようにリフレッシュの場としてもご活用いただいています。

ひとり親でいつも頑張っている方たちこそ、愚痴や弱音を言いたくなるときもあると思うんです。気分転換の場所がないと、人はいつか行き詰まってしまいますよね。

エスクルは行政機関でもなく、専門家に相談する場とも異なります。同じ経験をしている当事者同士でないと共感……、今風の言葉で言う「わかりみ」はありません。だからこそ、共感し合えるコミュニティとしてエスクルを立ち上げたのです。

エスクルがあるからまた1ヶ月頑張れる。だってここには、同じ苦労を共感し合う仲間がいるから。

開催を重ねるたびに、参加者の皆さんからは、そう言っていただくことも増えました。

交流会のほかにも、行政・専門家と連携することで、ひとり親に対して包括的な支援ができるのではないかと考えています。具体的な活動としては、行政に関するお役立ち情報の発信や、行政に向けたひとり親の生活向上のための働きかけや政策提言など。

大阪市との連携協定の調印式時の写真。(提供写真)

その他にも、子ども服・おもちゃ等の物品の譲り合いの機会提供、ひとり親やステップファミリーなど異なる背景がある方たちのための理解ある婚活・パートナーづくりに関するサポートも行なっています。

数をパワーにして、社会を変えていく~エスクルにしかできない未来づくり~

エスクルは現在1500名のメンバーがいます。発足して約1年と少しの間にこれだけのメンバーが集まるというのは、珍しいことなのではないかと思っています。

1500人が集まっているからこそできることをやっていこう。

数のパワーでできること……、それは具体的に「政策提言」だと私たちは考えています。

ひとり親には、子どもの人権問題、貧困問題、男女差別などの社会課題と密接にかかわることが多くあります。特に、行政の制度に関する問題はより深刻です。

たとえば、養育費については、日本では8割のひとり親が養育費を払われないまま生活しています。養育費は子どもが生活をしていくために必要であり「子どもの権利」です。未払いであることは子どもの貧困に直結するため、欧米では行政による強制執行や、社会保障として国から支給されます。一方で日本は当事者に委ねられているため、「未払い8割」という現状が起こっているのです。

税金の控除額についても、シングルマザーとシングルファザーで差が生じていたり、同じシングルマザーでも、離別・死別・未婚などの理由ごとに異なっていたりします。

シングルファザーにおいても、シングルマザーに比べて行政による支援はあまり整っておらず、遺族年金制度についてはシングルファザーへは支給額が少なくなります。

男女平等という声が広まる一方で、制度や法律が追いついていないと感じることもあります。これらの問題に悩まされている人が多い理由、それは「声をあげられる人がいないから」ではないかと思います。仕事・家事・育児に手一杯で日常生活に追われることが多いひとり親の方々は、どうしても声をあげる時間や労力がないのです。

「1500人の声」には、説得力があります。

今まで“マイノリティ”として無視されてきたことを、我々は伝えていく力をもっているのです。

ホームページにも掲載しているのですが、ひとり親の生活を少しでも向上できるよう、私たちは政策提言や陳情を続けています。平成28年度の厚生労働省の調査によると、ひとり親世帯は日本に約142万世帯。エスクルはその142万世帯に対してアプローチしていきたいと考えています。

私たちの動きをきっかけに、社会全体がよくなってほしい。

そう思って、活動を続けています。

配偶者を亡くしたひとり親の居場所、「エミナル」

エスクルの運営を続けていくうちに、ひとり親にもそれぞれ異なった背景があることを知りました。大きく分けると、離別・死別・未婚の母です。数としては離別が一番多いです。

離別された方と死別された方は、ひとり親になったプロセスが違います。

たとえばパートナーに対し愛情が残っている死別経験者が、離別経験者から「元配偶者と離れてスッキリした」といった気持ちを聞くと、やり切れない気持ちになってしまうなど、それぞれ事情があるからこそわかり合うのが難しいケースもあるのです。

そこで、エスクルから細分化して立ち上がったのが、配偶者を亡くしたひとり親のための居場所、「エミナル」です。グリーフケアを目的として運営しています。一般的なグリーフケアは、60代以降の高齢者が多く若年層が少ない中、エミナルは、比較的若年層の多いコミュニティとなっています。

死別を経験している人同士が普段の生活の中で出会う機会は非常に少なく、孤立を感じている方がほとんどです。なので、死別を経験された方同士が出会うだけでも大きな共通点につながります。

また、死別は残されたパートナーはもちろん、その子どもも大きな傷を抱えている場合が多いです。ある小学生の女の子は、エミナルのイベントに参加した当時、とてもふさぎこんでいて……。なんとか頑張っていたのですが、休みがちになってしまいました。

ママがいなくなったのに自分だけ楽しんでもいいのかな。

女の子はそんな思いを抱きながら生活していたのですが、定期的に交流会へ参加するうちに似た境遇の友だちができて、次第に元気になってくれたのです。

活動を通じて家庭でも笑顔が増えて、傷も癒えつつあるそうで、そんな様子を見ていると私も嬉しくなります。

ひとり親の子どもたちを孤立から守りたい

子どもにとってのコミュニティは、学校や園だけであることがほとんど。そこでの生活がうまくいかないと、すべてが否定されたような気持ちになると言います。エスクルやエミナルに参加してもらうことで子どもたちの世界をひとつ増やし、孤立から守ったり、孤立を未然に防いだりすることができればと考えています。

親がひとりなのは、自分だけじゃないんだ。

自分と同じ経験をしている子がいることを、遊びを通じて交流することで、押し付けではなく自然に知っていく。

それによって、「どうしてうちにはお父さん(お母さん)がいないの?」という質問に対して、親も「〇〇さんのところもそうだよね」と返すことができます。

実は私自身、最初は子どもとどう接していいか全くわかりませんでした。今でもどうするのが正解かはわかっていません。それでも、心に傷やトラウマをもつ子どもの「孤立」を未然に防ぐコミュニティづくりのため、自分に何ができるかを考えていきたいんです。

(提供写真)

エスクル・エミナルに行けば、「お母さん」や「お父さん」がたくさんいる。

居場所をひとつの大きな家族と捉え、みんなで子どもの成長を見守り、思い出を共有していく。家族としての役割も担えるコミュニティになることを願い、活動の活性化に力を入れています。

ひとり親で頑張っていたおばあちゃん

冒頭に述べた通り、私はひとり親の当事者ではありません。ですが、ひとり親をサポートする活動を行う理由のひとつに、死別のシングルマザーとして私の父と叔父を育てたおばあちゃんの存在があります。

私はおばあちゃんと3世帯で暮らしており、三兄弟の長男で、2歳下の妹、5歳下の弟がいます。幼い子のほうが手がかかるということもあり、一緒に眠っていた日々が懐かしいです。

親が共働きだったこともあり完全におばあちゃん子だった私は、よくおばあちゃんから当時の苦労話を聞いていました。

おじいちゃんは30歳の若さで亡くなったこと、当時は父が2歳、叔父が10か月だったため、働きながら乳児を育てていたこと、仕事でも家庭でも多くの苦労があったこと、そしてそれら全てをひとりで背負っていたこと……。

今と違って児童扶養手当もなく、遺族年金は戦死の方のみが対象だったそうです。おばあちゃんは、子どもを連れて後妻になるか子どもを手放すしかない状況下で、必死に働いて父と叔父を育てたと。父からは、経済的に厳しかったからひとつの飴玉をふたつに分け合って弟と食べていたという話もよく聞きました。

おばあちゃんから、「あなたは幸せだよ、両親が揃っていることは当たり前のことではないんだから」、そんなことを言われることもありました。振り返ると、子どもに聞かせる話ではなかったとも思いますが、それほど、おばあちゃんには共感し合える人がいなかったのだと思います。

おばあちゃんもやっぱり、共感し合うことのできる人がほしかったんだろうな……。

このように、活動を通して当時のおばあちゃんを思い出すこともあります。

ひとり親サークルの活動を続けていくには、結構な労力が必要です。会社員をしながら全国各地で活動を行っていますし、子どもたちもいる集まりということもあり、まとめるだけでも大変です。

私自身が孤立で苦しんだ経験があるということ、ひとり親の当事者が自分の家族にいたということ、この両輪が叶ったからこそできている活動なのだと思っています。

ひとり親の方々の気持ちが少しだけわかってなんとなくイメージができたのは、大好きなおばあちゃんからずっとひとり親の苦労話を聞かされてきたのがしみ込んでいたおかげだと感謝しています。

公園の管理人のように

ひとり親の方々への、本当の意味での「共感」。これらは当事者ではない私には難しい部分もあるので、そこは当事者同士の交流にお任せしようと思っています。

自分の役割は、いわば「公園の管理人」。

たとえば、自由に遊ぶことができて、自由に誰でも使うことのできる公園も、管理する人がいないと荒れますよね。遊具も壊れますし、草も伸び放題。公園というのは、人知れず場を整えている管理人がいるのです。だから秩序が保たれていて、みんなが心地よく利用することができる。コミュニティも同じで、放置しておくと荒れてジャングルのようになり、ダメになってしまう。

でも管理人に感謝しながら公園を使う人って、なかなかいないと思います。私の役割も、会の参加者からは見えづらいので、直接感謝されることは少ないです。それでもこうして続けていられるのは、私自身が孤立していたこと、シングルマザーとして生きてきたおばあちゃんの存在、このふたつの大きな経験があるからです。

また、私が「当事者でない」ことがメリットとなっていることもあります。

ひとり親になる理由はさまざま。だからこそ、離別された方が団体のリーダーとなった場合でも、バックグラウンドが異なる死別された方を団体としてまとめていくのは難しいケースもあります。また、ひとり親の当事者だと、仕事、家事、育児すべてをひとりで担っていることが多いでしょうから、サークルの運営まで手が回らないこともあるかもしれません。

私はひとり親当事者ではない分、当事者の方とは違った客観的な視点を活動に生かしていきたいし、私が活動することで親であるみなさんを支えたい。これからも「みんなが心地よく過ごせる組織が何か」を考えながら、自分だからこそできることを続けていきます。

今まさに孤立しているひとり親のみなさまへ

仕事、家事、育児の全てを頑張られて、本当にお疲れさまです。

日々を一生懸命過ごしているひとり親のみなさんには、まずはそうお伝えしたいです。無理をしているところもきっとあると思います。

だからこそ弱音を吐きたい、愚痴をこぼしたい、そういう時にガス抜きや交流ができる場所としてエスクル・エミナルを使っていただけたらと思っています。ここでは、似た境遇にいる方と出会うことができます。

自分たちの活動を通して、「自分はひとりじゃない」ということに気づき、同じように頑張っている「戦友」と出会い、この場所があるから頑張れる。

そういう存在になれたとしたら、私たちがこの場所をつくった意味があると思うのです。

今、エスクルはひと月に300名ほど増えています。いちばん大切にしている「ひとり親を孤立から守る」活動……、交流会などをしながら、数のパワーを活かして政策提言や陳情、行政との連携にも力を入れ、これからもひとり親の社会地位の向上をめざしています。

ひとり親の問題を少しでも多くの方に知っていただき、社会全体で解決していきたいと強く思っています。

人にはそれぞれ「天命」がある。おばあちゃんの天命は、ふたりの子どもを育てることだと思って生きてきたのよ。

幼いころより、おばあちゃんからそう聞いて育ってきました。今、エスクルの活動を通してひとり親の方々と話すことで、おばあちゃんの大変さがようやく分かるようになってきています。

私の「天命」は、エスクルの活動を続け、守り、発展させていくことです。

そして……。私がいま、こうした活動をしていることを地元にいるおばあちゃんはほとんど知りません。もしかすると、この記事を読んでもらうことが、おばあちゃん孝行になるのかもしれない、そんな風にも思っています。

関連情報:

一般社団法人ひとり親支援協会 ホームページ

(編集/糸賀貴優、執筆/かんおうかなこ、撮影/川島彩水)