人の“孤独”を癒やしてくれるものは、いったいなんなのでしょうか。

私もこれまでの人生のなかで、何度か孤独感に苛まれたことがあります。

そのひとつが親元を離れて海外で暮らして、友達もできず、英語も分からずつらかったとき。涙していた私に、ホストマザーが「私たちはあなたの家族だから」と言ってくれて、ほんの少し、心のなかに光がさしたような気がしました。

人の孤独を埋めるのは、人の言葉や行動なのかもしれない、とそのときに感じたのです。

孤独だったとしても、私は「あなたは家族だから」と言ってくれる信頼できる人に出会えました。しかし、そんな出会いが誰しもに必ずあるわけではないだろうとも思います。

もし人とのつながりをつくれず、自分を受け入れてくれる居場所もなかったとしたら、自分はどうなっていたのだろう。

そう考えていたとき、様々な要因によって生活困窮に陥り、孤独を抱える人たちに、まるで家族のような居場所をつくっている人たちがいると知りました。それが今回お話を聞かせていただいた山友会です。

山友会は誰でも人間らしく生きていける社会を築くことを使命とし、40年にもわたりホームレス状態の方や、路上生活をしている方の支援を続けています。

代表を務めるルボ・ジャンさんも、かつてはカナダから日本にやってきた宣教師で、慣れない土地で孤独を感じていたといいます。もしかしたら人や社会とのつながりを絶たれたホームレスの方々の姿に、自分と重なるものがあったのかもしれません。

ホームレスの人々の生活や人生をサポートすることは、同時に人が抱える孤独に寄り添うということでもあるのではないか。そして人の孤独が包まれるような居場所について考えることは、自分とは違う他者とともに生きるための大切なヒントがあるのではないか。

そんな希望を持って、私たちは山友会を訪ねました。

ホームレス支援団体として、“繋がり”と“コミュニティづくり”を推進する山友会

東京都の通称「山谷地域(現在でいうと東京都の台東区北部と荒川区南部にまたがる地域)」で、ホームレス状態にある人や、生活に困窮している人に対して支援活動を行っている山友会。発足したのは今から約40年前、1984年のことです。

山谷地域という名称は1966年以降に地図上から地名がなくなりましたが、かつては日雇い労働者の男性が多く集まる町でした。1950年代半ばから1970年代初頭までの日本の高度経済成長を支えたのが、彼らだったのです。

日雇い労働の仕事は過酷で、労働者たちのなかにはお酒を飲む人も多く、体を壊す人もたくさんいたようです。

その後バブル崩壊とともに、日雇い労働者の需要が減少。山谷地域の様子も変わり、日雇いとして働ける仕事も次第に減ってきました。それに伴い、路上生活者が増加し、元々日雇い労働者だった人たちが年齢を重ねることで、体力の低下が見られたり、体を壊したりするように。

そのような背景から、山友会は1984年に山谷地域に発足し、無料診療所を開設。その後、他のさまざまな機関と協力してそういった人たちの支援をするために、2002年にNPO法人格を取得しました。

昔のクリニックの様子(提供写真)

それからまた時は流れ、現在の山友会周辺には新しいマンションが立ち並び、かつて労働者の町だったことも薄れつつあります。そんな時代とともに変わりゆく街で、現在の山友会はホームレス支援団体として、無料診療や生活相談、炊き出し、アウトリーチ、共同墓地の運営などの取り組みを行いながら、ホームレスの人々との繋がりとコミュニティをつくっています。

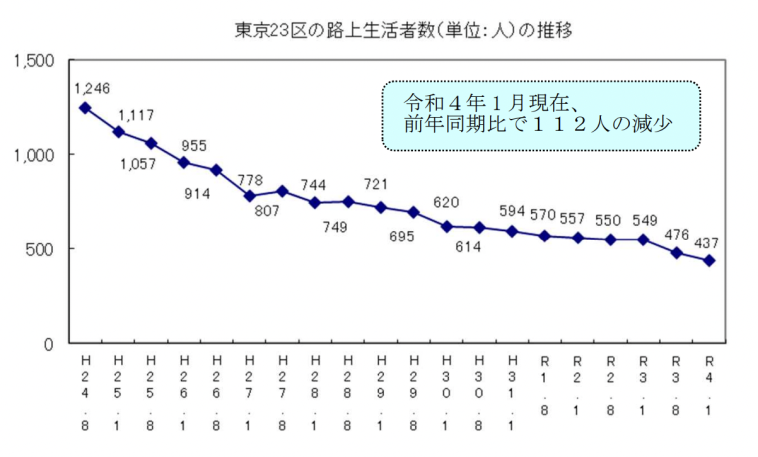

路上生活者の数は減少傾向にある。

引用:公益財団法人 城北労働福祉センター「令和4年度事業案内」

取材の日、最寄り駅の南千住駅を降りた私たちは、真新しいマンションが並ぶ住宅街を歩いて山友会に向かいました。日雇い労働者の町と言われていた地域ですが、今はその名残はほとんど感じません。

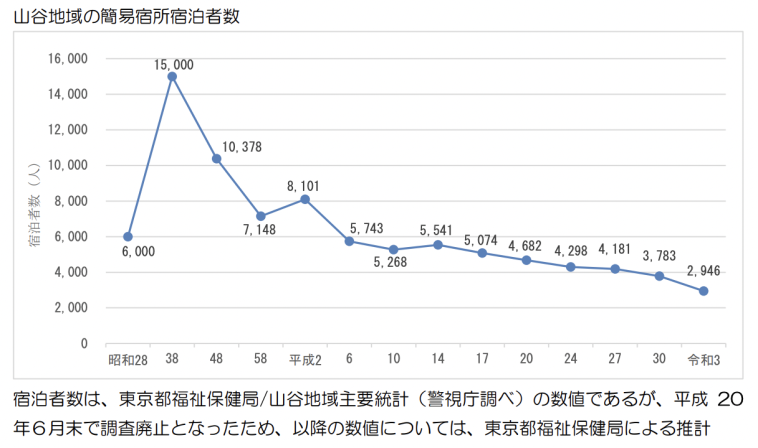

簡易宿所宿泊者数は年々減少している。

駅から10分ほど歩いて着いた山友会の建物の前には、談笑したり、缶コーヒーを飲んだり、ハンバーガーを食べたりしてリラックスして過ごす男性たちの姿が。私たちにも「こんにちは」と挨拶をしてくれて、朗らかな空気が流れていることが分かります。

建物に入ると、そこが相談室。ドアは開かれていて、開放的な雰囲気が印象的です。相談室と聞くと、堅苦しく感じるかもしれませんが、困りごとを相談するハードルを少し下げているように思いました。

すぐ右が診療所になっていて、ベッドや医療器具が置かれ、そこは少し年季の入った町のクリニックというイメージです。ここでは無料の診療などを行っているのだそう。

2階にはキッチンがついた畳の部屋も。コロナ禍以前は、ここで食事を作り皆でテーブルを囲んで食べていたこともありました。取材時はお弁当を配布することに留めているといいます(2023年10月時点)。この日は、お弁当を食べたり、食事を終えてテレビを見ながらリラックスする人の姿がありました。

山友会では、ここに集う男性たちのことを親しみを込めて“おじさん”と呼んでいるといいます。そんなおじさんたちに囲まれているのがジャンさんでした。

tdropt

tdropt

ひと目見て、ジャンさんは“心をオープンにしている人”だと感じました。私は、初対面の人と話すときには、少しずつその空気感に慣れていくのですが、なぜかジャンさんとは以前に会ったことがあるような、話したことがあるような感覚になったのです。

山友会で初期から代表を務めているジャンさんに、まずは山友会に出会うまでを聞きました。

遠いところに行きたい。そんな想いで宣教師として来日

自然に囲まれたカナダのケベック州に生まれたジャンさんは、モントリオールの大学で神学を学び、宣教師を目指していました。宣教師とは、キリスト教を海外に伝え、広める仕事をする人のこと。

ジャンさん:家族とはもちろんいい思い出もあるけれど、宗教に対する考え方が違ったりして意見が合わないこともありました。そんなことから、“ここではないどこか遠くに行きたい”という気持ちがずっとあったんです。誰のことも傷つけたくないから、今まであんまりこういう話はしてこなかったけど…。

宣教師としての赴任先の希望はペルー、チリ、そして日本としました。このときジャンさんと日本にはなんの縁もなかったといいます。でも、導かれるようにジャンさんは日本にやってきました。

言葉も文化も知らない日本で、ジャンさんが何より強く感じたのが孤独でした。

ジャンさん:住んでいたのがカナダの田舎の方だったから、東京の街や電車の中の人の多さにはとにかく驚きました。でもその人の流れのなかで、こんなに人がたくさんいるのに、なんで一人も知っている人がいないんだろうと思ったりもして。1970年代の日本にはまだまだ外国人に対する差別も多くて、ひとりぼっちで寂しい気持ちでした。

宣教師として働くためには日本の文化や風習を知らなければならないと考え、教会の手伝いをする傍ら喫茶店や中古車自動車販売会社などでも働きながら日本で過ごしていたジャンさん。

しかし、文化やニュースなど信仰に関係することに限らず、日本についてより深く知ろうとしていたジャンさんを、教会関係者は徐々に異端視するように。次第に彼らとの溝は深まり、ジャンさんは「ひとりで頑張るしかない」とさらに孤独を深めていったといいます。

そんな中、勤めていた会社が倒産し途方にくれていた1984年頃、医師やカトリック教徒たちによって山友会が発足され、「手伝ってもらえないか」と声がかかりました。ジャンさんが39歳のときでした。

ジャンさん:家族もなく、孤独に働く日雇い労働者の“おじさん”たちの存在を知り、自分が感じた孤独や痛みに通じるものがあるなと思いました。とりあえず一度、その場所に行ってみようって思ったら…。捕まっちゃったんだよ。ずっと、今までね(笑)。

前任の責任者が辞めるときに「責任者になってほしい」と頼まれて、当時はボランティア活動の代表だからと受け入れたんです。まさかここまでの規模の活動になるとは思いもしませんでした。

こうして山友会、そしてジャンさんとおじさんたちとの関係が始まったのです。

無料診療は“街の保健室”のようなイメージ。ボランティアの医師が不調に耳を傾ける

ここからは山友会の活動について、現在副代表を務める油井和徳さんにお話を聴いていきます。油井さんは大学生の頃にインターンシップで山友会を訪れ、卒業と同時に誘われるがままに正職員になり、15年以上山友会で働き続けているそうです。

まず伺ったのが、山友会が立ち上がったときからあった無料診療についてです。

無料診療所は、主に健康保険証を持っていない方や金銭的な問題など、様々な事情で一般的な医療機関を受診できない方のためのもの。「山友会クリニック」と名付けられた診療所では、大掛かりな医療行為はできませんが、“街の保健室”のようなイメージで、医師が来る人の不調に耳を傾けているといいます。

現在は月曜日から土曜日(土曜日は毎月第三、第四土曜日のみ)まで、それぞれの時間帯ごとに、内科や外科、脳神経科、整形外科、消化器科、精神科、マッサージ・鍼などの医師や専門家がボランティアで診療にあたっています。大学病院に所属したり、開業されていたりと多忙な方ばかりですが、時間をつくって山友会クリニックで定期的な診察をしてくれているのだそう。2022年度は年間1828件の診療を行いました。

山友会クリニックで診療を続けるなかでは、やってくる人のなかに無料診療の治療だけではなく、専門的な治療が必要になるケースもあります。そんなときには、相談室の相談員が福祉制度を利用できるようにサポートをすることも。

医療に関わることだけではなく、生活やお金の困りごとなどにも生活相談に応じて、必要な支援も行っています。2022年度は年間451名の方が相談に訪れ、安否確認や通院支援などをはじめ8100件以上の相談・支援をしました。

生活相談は、常勤1人、非常勤の3人の体制で行っていますが、すべての相談に対して山友会の力だけで解決することはできないため、専門家に“つなぐ”という役割も担っています。

油井さん:特に借金や戸籍問題などは専門的な知識や資格がないと対応できないことも多いので、弁護士や司法書士の方と連携して対応しています。ここではいろいろな相談を受け止めることが大切で、そこから、地域の関係機関や専門家の方々と連携して対応するというイメージでやっているんです。

路上生活を繰り返す背景には生きがいや居場所が欠けているケースも。物理的なサポートだけでは解決しない

ほかにも、「炊き出し」や「アウトリーチ」なども行い、積極的に路上生活者の方との関係を築いています。コロナ禍が始まる前は、事務所に集まった人に対して食堂でお昼ご飯を提供していました。

食堂で食事をしていた時の様子(提供写真)

アウトリーチとは、支援が必要であるにも関わらず、それが届いていない人に対して積極的に働きかけて情報や支援などを届けること。

山友会では毎週水・木曜日に、隅田川の河川敷周辺で暮らしている路上生活者の方におにぎりやお弁当を持って行って声をかける活動に加え、木曜日には炊き出しも行っています。2022年度は炊き出しを47回実施し、延べ2599食を配食。アウトリーチでは水・木曜日合わせて延べ2030件の訪問を行いました。

炊き出しを行っている様子(提供写真)

油井さん:コロナ前に行っていた食堂は、ご飯が食べられない人に食べさせてあげる、というよりは、一緒にごはんを食べることで繋がりをつくるきっかけにしてもらうための活動です。

食堂は新型コロナウイルスの影響で休止せざるを得なくなり、疎遠になってしまった方もいます。そのなかには、上野駅前で路上生活をしている方も多かったので、少しでも関係性を続けることができればと、休止以降は「上野アウトリーチ」を月に1〜2回行うようになりました。

アウトリーチを実施し、路上生活者の方に声がけを行っている様子(提供写真)

さまざまな活動を行う山友会ですが、重きを置いているのが、路上生活という最も社会的に孤立した状況にある人々に、ニーズに応える支援を通して繋がりとコミュニティをつくること。おじさんたちの居場所や生きがいをつくるために、コロナ禍以前は、野菜作りやDVD観賞会などをしていました。現在は、大人数で集まることは難しいので、少人数で石鹸作りをしたり、人形作りなどをしています。

「居場所・生きがいづくりプロジェクト」と名付けられたこの取り組みの主体は、おじさんたち。山友会やスタッフが居場所や生きがいを提供するのではなく、おじさんたち自身がやりたいこと、できることをミーティングを重ねて決めているそうです。

油井さん:そもそも路上生活が繰り返される背景には、社会的に孤立している状況や、孤立してきた過程で深まった孤独感が影響しているケースも多いんです。仕事や住居の問題など物理的な部分を解決しても、金銭管理や対人関係の問題などにうまく対処できず、さらに誰かに相談したり頼ることもできずに路上生活に戻ってしまったり、失踪してしまうことが起こる。それを何回も繰り返してしまう人もいるわけです。

それはなんでなんだろうって考えた時に、社会的に孤立した末に生きる意味っていうか、前向きに生きる意欲みたいなものがそもそも失われてしまっているのではと気づきました。とはいえ、「あなたの居場所はここです」「あなたの生きがいはこれです」って言われたとしても、きっとほとんどの人が素直に「そうですね」とはならないですよね。

なので、僕たちも一緒に探していく、一緒に考えていくことを大切にしています。たとえばミーティングで出たアイディアをこちらが形にしてあげるのではなくて、おじさんたちの力でアイデアを形にしてもらう。我々はファシリテーションしたりと、あくまでサポート役に徹するということをしているんです。

山友会はおじさんだけでなく、スタッフやボランティアにとっても大切な居場所

山友会では、元路上生活者や病気や障害のために一人で生活することが困難な人を対象とした、日常生活支援住居施設「山友荘」の運営もしています。山友荘では住まいを提供するだけでなく、常駐するスタッフが生活の見守りなどの生活支援も行うそうです。

対象は障害や病気により地域生活が困難な単身男性で、現在の入所者は9名(2023年10月時点)。

山友会の運営費は半分以上が寄付金で賄われています。ついで、行政からの委託事業費、「山友荘」の利用料収入による自主事業収入の3本柱で成り立っているそうです。

油井さん:活動に適した財源を調達するということが大切だと考えています。クリニックや炊き出しなど独自性があり柔軟性が求められる活動は、使途の自由度の高い寄付に頼るところが多いです。

山友荘の部屋の利用料は1ヶ月109,000円。住宅費や食費、光熱水費やスタッフによる安否確認や生活相談などの支援に係る費用などが含まれます(食事は任意)。山友荘の利用者の多くは生活保護を受給しており、生活保護費の中からこれらの費用を支払っているそうです。(2023年10月時点)。

山友荘の個室の様子(提供写真)

寄付はもちろんですが、山友会になくてはならないのが、活動の現場を支えるボランティアの力。無料クリニックで診察をする医師、炊き出しやアウトリーチの手伝いなど、山友会は多くのボランティアに支えられているのです。

また、決してスタッフが指示しているわけではありませんが、活動が長くなるにつれて自然とおじさんが活動を手伝ってくれるようになることも。炊き出しの用意から一緒にお弁当を配ったり、相談室のオープン前の準備や片付けなど、それぞれにできることで山友会に協力しています。

おじさんたちは、もともと日雇い労働でさまざまな経験を積んできた人たち。おじさんたちの存在は、山友会が活動を続けていく大きな力となっています。

油井さん:スタッフだけではできないことが多いので、おじさんたちにはもちろん、ボランティアの皆さんには感謝しています。お忙しいなか診療に来てくださっているお医者さんも含め、ボランティアの方のなかには、「ここに来ることが良い気分転換になる」「おじさんと話していると元気が出る」と言ってくれる方もいます。

これは僕自身が感じていることですが、山友会は居心地がいいんです。だから僕自身も15年以上も居続けられたのだと思います。山友会がおじさんたちの居場所であることはもちろんなのですが、僕たちスタッフやボランティアの方にとっても同じように居場所になっているんじゃないかな。多分…なんですけど。

取材に訪れたこの日も、おじさん同士はもちろん、おじさんとスタッフ、看護師さんとジャンさん、おじさんとジャンさん…など、いろいろな組み合わせで話をしたり、互いを気遣ったりと和やかな空気が流れていました。

何十年もかけて、兄弟のような絆を築いてきた山友会とおじさんたち

今でこそ、多くの人が集い、信頼関係や絆をつくっている山友会ですが、もちろん最初からすべてがうまくいったわけではありません。山友会が立ち上がった当初、ジャンさんは多くの時間を事務所の中ではなく、事務所の前の路上で過ごすことが多かったといいます。それは事務所近くまで来ても、なかなか中には入ってこようとしない、路上生活を余儀なくされているおじさんたちと目線を合わせて会話をするためでした。

ジャンさん:地べたであろうと相手が座ればこっちも座って、膝を付き合わせていろいろなことを話しました。話を聞くだけじゃなく、俺の話も聞いてもらったりして。そうして何年、何十年もかけて信頼関係をつくってきました。お酒を酌み交わしたり、家で麻雀をしたりなんかもしながら(笑)。

おじさんたちと話をしている様子。右から2番目がジャンさん(提供写真)

おじさんたちの中には、日雇い労働の職場で酷い言葉を浴びせられたり、人格を否定されたりしたことがある人、路上生活を送るなかでの差別や裏切りなど、つらい経験をしてきた人も多くいます。家族との関係が途絶えてしまい、頼れる人がいないケースも多くありました。

人を信用できなくなってしまっているし、心を開けない。山友会のスタッフが話しかけても無視をしたり、強い拒絶の言葉を口にすることも…。おじさんたちのそんな言動の裏側には、深い“心の傷”があるとジャンさんは表現します。

でも、ジャンさんにとって、おじさんたちは“たくさんの経験をしている豊かな人たち”。

なぜならおじさんたちが就いていた職業は、自衛隊、建設業、配達業などとても多様です。それぞれの職場で培った力や人生経験を山友会のため、あるいはジャンさんのために発揮してくれたこともたくさんあったといいます。特にジャンさんの足が不自由になってからは、まだまだ力のあるおじさんたちがジャンさんの生活を支えました。

ジャンさん:家族や仕事場の人からつらい仕打ちを受けてきた人もいるけど、山友会ではその人の「そのまんま」を受け入れる。レッテルを貼るのが人間として一番いけないことだから。

おじさんたちとは一緒に歳を重ねてきて、自分が入院したときには毎日お見舞いに来てくれた人もいます。退院してからも、自分の用事をいろいろな人が代わりにしてくれたり…。何十年もかけて、家族に、兄弟になったんです。

とはいえ、全てのひとと必ず家族のようにならなければいけないというわけではありません。どんな人にも性格の合う、合わないはあります。

「自分とは気が合わない。そんなときは他の人(スタッフ)に任せればいいから」とジャンさんは笑います。

どんな人でも社会的な不利が重なれば、生活困窮に陥ったり社会的に孤立する可能性がある

レッテルを貼って接するのではなく、そのまんまのその人を受け入れる。

そのあり方を大切にしている山友会ですが、かつては油井さんも「ホームレスは働くのが嫌で好きで路上で生活をしている人」だと思っていました。

でも、山友会でおじさんたちからいろいろな話を聞くうちに、ホームレスになるまでの経緯やそこまでに感じてきたことはさまざまで、自分の理解が狭かったことに気づいたといいます。

油井さん:あるおじさんが自分の生い立ちを話してくれたのですが、その方は戦争孤児だったそうです。両親を亡くし親戚をたらい回しにされ、若い頃から自分で働いて、自分の力だけで生きていかなくてはいけませんでした。たとえば、親や頼れる人がいないというのは、人生のスタートラインが圧倒的に不利な状況だなと感じたんです。

どんな人でも、社会的不利が重なれば、生活に困窮すると気づいて。さらに、引っ越しや転職、離別といったライフイベントの変化など、本当に些細なことがきっかけで人は社会的に孤立してしまうんですよね。

油井さんのなかにあった“ホームレス像”は、山友会でさまざまな人に触れ合うことで、少しずつ変化していきました。

油井さん:自分は世の中のことを全然知らないんだなと思いました。何も分かっていないのに、無意識に差別してしまっていたんだなっていう罪悪感みたいなものもあります。僕も好き好んで人のこと差別しようと思って生きてきた訳じゃないんですけど。今は、知ったからこその責任感みたいなものもありますね。

かつての油井さんだけではなく「ホームレス状態になることは自己責任なのではないか」という考えを持っている人は少なくないのではないでしょうか。ジャンさんや油井さんの話を聞いて、ホームレスしか選択の余地がなくなってしまうケースなど、社会側の課題があることを改めて思い知りました。

私自身も街中でホームレスの人を見かけたとき、その人に必ずあるはずの背景や過去にまで考えを巡らせることはありませんでした。私の中に無意識の差別のようなものがあったのかもしれない。油井さんの話を聞きながらそんなことを感じました。

ルールは決めない。それぞれが居心地の良い場所をつくるために考えて行動する

ジャンさんも油井さんもこれまで、おじさんたちの話に耳を傾け、自分自身もオープンにしながら、丁寧に人間関係を紡いできました。ですが、人間同士の衝突はどんな場所でも起こり得ることです。

日々の山友会の活動のなかでは、おじさん同士がぶつかることも。でもそうなった場合に機能するのが“場の力”だといいます。

油井さん:おじさん同士で何か衝突が起きたときって、スタッフも手が出そうになったら止めるくらいのことしかできなくて。我々が働きかけたからと言って、すぐにいざこざしている人同士が仲良くできるものでもないんです。

でも、スタッフ以外にも医師やボランティア、集まっているおじさんなどいろんな人がいるので、当人同士の衝突が解消されなくても、“場の力”で受け止められることがあるんじゃないかなと思うことはありますね。争いを止めてくれる人がいたり、あえて見て見ぬふりをしてくれる人がいたり、みんな自分なりのやり方で見守ってくれています。

ただ、僕たちはスタッフという役割があるからこそ、ここに集まる人たちに時間をかけて寄り添ったり、お互いに認め合えるようになるきっかけをつくることはできるのかなと思う出来事もありました。

以前、なかなか身体を清潔に保つのが難しかったり、人にタバコをねだったりすることから、周りから敬遠されている人がいました。おじさんたちは「来るなよ」と、拒絶する態度を隠すことなくその人に見せていましたが、スタッフの一人が「まあまあ」と声をかけたり、来るたびに声をかけたりしていたといいます。

そんな状況が長く続いたある日、そのスタッフが「やめようよ。この人は俺の友達なんだから」とやんわりその人を庇ったのだそう。それから、少しずつおじさんたちもその人のことを受け入れる様子が見えてきたといいます。

油井さん:ここに限らず、コミュニティって同質性が強くなるから、無意識に新しい人を排除しようとしてしまうものなんじゃないかと思うんです。誰かを排除しようという同調圧力みたいなものが働きそうになったときに、「違うんだ、その人も仲間なんだって、一緒にいよう」って。コミュニティの中心的な存在の人がそういう姿勢を示すのはとても大切なことだと感じました。

でも綺麗事でそういうこと言っても、伝わらないと思うんですよ。「じゃあお前がなんとかしろよ」って言われるだけなので。そのスタッフが長い間「まあまあ」とかって言いながら、みんなのことも気遣って、敬遠されている人のことも同じように気遣ってきたからこそ、おじさんたちも受け入れたんだと思います。

また、山友会のあり方として大事にしているのは、揉め事や衝突があったとしても「もう来るな」とは言わないことだといいます。それは、これまでつらい経験も多かったおじさんたちを絶対に拒絶しない、受け入れるという山友会のあり方なのかもしれません。もちろん、お酒にひどく酔っていたり、誰かに危害を加えそうなときは「今日はちょっと帰りな」と言うことはありますが、「もう来ないで」とだけは言わないようにしているそう。

スタッフとしては、「ここにはいつでも来ていいんだよ」という想いを姿勢で示しながらも、「来るもの拒まず、去るもの追わず」というスタンスでこれまで活動を続けてきているのです。

こういったことを山友会ではルールとしては定めていません。固定の人が集まるコミュニティではなく色々な人が自由に出入りする場であるため、ルールを設けるのは難しく、また「できないルールを決めても守らせることはできない」と油井さん。

そのかわり、それぞれが山友会を居心地の良い場所とするために、どういうふうに人との距離を取るのか、どういう行動をするのか、みんながそれぞれに考えることを大切にしています。

油井さん:僕自身は今の考え方になったのは、たくさんのおじさんたちとの出会いがあったからだと思っていて。来たばかりの頃はうまくいかないことも多くて、おじさんたちに本当にしごかれたんですよ(笑)。「こんなことも分からないのか!」と怒られたり。

でもそう言いながらも食事に連れていってくれたりと、面倒を見てくれたおじさんもいました。そうやって不器用ながらも新しい人を受け入れようする姿勢や、気の合わない人との距離の取り方を学んだりもしました。おじさんたちのなかにはもう亡くなってしまった方達もいるんですけど、彼らがいろいろ教えてくれたからこそ、知らないことを知れたし、物事には変えられることと変えられないことがあると思えるようにもなったし、さまざまなことを受け入れられるようになったのかなと思っています。

生きていても、死んだあともずっと一緒。山友会では共同墓地の運営も

今回、お話を聞いたお部屋の一角には、たくさんの写真が飾られていました。これは亡くなったおじさんたちの遺影です。

路上生活者や元路上生活者は家族との縁がないケースも多く、どこのお墓にも入れず無縁仏になってしまうことが多いのだそう。引き取り手のない遺骨を弔う共同墓地はいろいろなところにありますが、どこに葬られるかは分からないので、以前は山友会に関係があった人が亡くなった後どこに行ったのか分からなくなってしまうケースがほとんどでした。

油井さん:せっかく関係や絆をつくってきたのに、どこに行ったのか分からない、お墓参りもできないっていうのは寂しい。それで2015年に山友会で共同墓地の運営を始め、2023年10月までに38名の方のご遺骨が納められました。日本のお墓は血縁と信仰がパッケージになっていますが、そのどちらにも頼れないことで死後のつながりが途絶えてしまう人がいるのは悲しいなと考えたのです。

“山友会と関わりがある”ことをただ一つの条件とした共同墓地ということを、お墓を建立させていただいたお寺のご住職が協力してくださり、お寺の檀家の皆さんにもご理解いただいて、実現できました。

山友会の共同墓地(提供写真)

活動期間が長くなりおじさんたちも歳を重ね、旅立つ人も多くいます。もちろん別れはつらく悲しいものですが、関わりを深めてきた人たちの旅立ちを見送っていきたい、という残された者の使命を感じると油井さんは話します。

ジャンさんは、涙ながらにおじさんたちとの別れについて語ってくれました。ジャンさんにとって、おじさんたちは家族同然の大切な人たち。毎日写真にいろいろなことを語りかけています。

ジャンさん:別れは悲しいです。思い出すと涙が出るほど悲しいです。でも、生きていても、死んでもずっと一緒…という考え方を大切に生きています。死んでしまったら、相手に触れることはできないけど、でも写真に「いってきます」と話しかけたりすると、相手の存在を感じるんです。まだここにいる、って。俺もいつか山友会のお墓に入ります。みんなと一緒に。

ジャンさんはインタビュー中に何度もこう繰り返しました。

「おじさんたちとは、家族、兄弟だ」

きっとおじさんたちも同じように、ジャンさんを家族や兄弟だと思っているのではないでしょうか。亡くなったおじさんを思い出して、涙を浮かべたジャンさんの姿にその絆の深さを感じました。

時代とともに変わる街のなかで、おじさんたちの居場所や繋がりが絶たれることがないように

取材に訪れたこの日も、山友会の建物の前には何人ものおじさんが椅子に座って談笑したり、山友会の手伝いや作業をしたりする姿がありました。でも、今のように気軽に屋外で集まれなくなる日がくるのではないか…と危惧しているといいます。

油井さん:ここに来ていただく途中で感じたと思いますが、このあたりも新しいマンションが建ったりして、以前とはだいぶ様子が変わってきています。街並みが整って、外の人から住む場所として選んでもらえるようになるということは喜ばしいことなのかもしれません。

でも、街が変わるとコミュニティも変わるということ。今はまだおじさんたちが道端で腰をおろして缶コーヒーを飲む、みたいなことができますが、これからはできなくなるかもしれません。そうすると孤立しやすい人だったり、居場所がつくりにくい人の繋がりが途切れてしまうかもしれないと危機感を持っています。山友会としては、おじさんたちが今後孤立しないような街のあり方を考えなくてはいけない、と思っているんです。

街並みが綺麗になり、若い人が暮らし始め、子どもが増えて、新しいコミュニティができる。一般的にはポジティブな文脈で語られることも、さまざまな側面があり、培ってきた繋がりが絶たれてしまうこともあるのだと、油井さんは話します。

危機感を持っているのはジャンさんも同じです。これから超高齢化社会を迎え、一人で暮らす高齢者や、孤独死が増えていくとされています。そんななかで社会として何ができるのかをジャンさんはずっと考えてきました。

ジャンさん:山友会は家族と縁が切れてしまったり、孤独な人がふらりと立ち寄れる場所です。一人で暮らしていたとしても、ここにくると孤独感が和らぐ、そんな場所。誰にとってもこういう居場所があればいいなあと思います。山友会だけではなく、いろいろな地域に孤独を癒せる場所があれば、少しは楽になる人が増えるんじゃないかな。

インタビューの後、私たちはジャンさん、油井さん、そしておじさんたちに見送られて山友会をあとにしました。来たときと同じ道ですが、街並みから感じることは全く別のことでした。

かつておじさんたちが厳しい労働に耐えながら生きてきた街。これからどれだけ街並みが変わっても、おじさんたちの居場所が守られ続けることを願ってやみません。

「死んでもずっと一緒」

ジャンさんがおじさんたちとの家族以上ともいえる関係性を思い、涙ながらに話した言葉が頭に残っていました。

生きていても、亡くなったあとも、変わらず私たちは一緒にいることができる。そう信じることができるのは、山友会が支援団体でありながらも、支援する側・される側という関係性を超えて、ともに助け合ってきた日々の積み重ねがあったからこそ。

たとえ衝突があったとしてもあきらめずに、心をオープンにして人と向き合い続けること。そんなあり方ができる居場所が、人の孤独を癒やしていくのかもしれません。

私自身も、そのあり方を忘れずに人と関わっていきたい。そんなことを考えながら、かつて日雇い労働者の町だったその場所を駅に向かって歩いたのです。

関連情報:

山友会 ホームページ

(撮影/川島彩水、編集/工藤瑞穂、企画・進行/松本綾香)