2年前の夏、ふらりと立ち寄った岡山県内のとあるお祭り。私はそこで、赤ワインやアヒージョなどのメニューが並ぶ、まるでスペインバルのようなおしゃれな露店に目を奪われました。

驚いたのは、橙色の灯りに包まれたその露店の中に、地元岡山の大学で共に学んだ同じ芸術学部出身の同級生の姿があったことです。かつてアートを制作していた彼の手には、このとき、車椅子のハンドルが握られていました。私に気づいて駆け寄ってきた彼は、こう教えてくれました。

「食べもの屋じゃないんだ。ここ俺が働いている介護事業所なんだよ!」

その事業所には地元のアーティストやシェフなど、およそ福祉とは関係のなさそうな人たちが次々と就職していっているといいます。

「不思議。なんでアーティストが介護事業所で働きたいと思うんだろう? 一体そこはどんな事業所なんだろう?」

そんな疑問を胸に、私は2年越しでその施設を訪れることができました。一路、岡山県へと向かいます!

築100年の「蔵」をリフォームしてできた、生活介護事業所「ぬか つくるとこ」

「ぬか つくるとこ」は、岡山県早島町にある、築100年以上の蔵を改修してできた生活介護事業所(通所型の福祉事業所)です。生活のケアを柱に、アート等を活用しながらその人らしい日常を送る場所として、2013年12月に開所しました。

通っているのは自閉症や統合失調症、ダウン症などの比較的重度の障害をもつ人たちです。営業は火曜日から土曜日の9:00〜15:30。午前中だけ利用する人や、ランチを食べに来るだけの人もいて、フレキシブルな通所スタイルがとられています。

この日は、ぬかの代表である中野厚志さんが私たちを迎えてくれました。

中野さん:よくいらっしゃいました。今日は20人程の「ぬかびとさん」が来られています。あ、ぬかでは、ぬかに通われている人たちのことを、利用者さんではなく「ぬかびとさん」と呼んでいるんですよ。

事業所名である「ぬか つくるとこ」、そして「ぬかびとさん」という風変わりなネーミングは、漬物づくりに欠かせない「ぬか床」の「ぬか」に由来しています。

白米を食べる上で不要だと捨てられてしまう「ぬか」。しかし手間暇をかけ、自然の力を借りてふつふつと発酵させることで、素材の旨味をぎゅっと凝縮する「ぬか床」になります。

そんな手間と愛情をかけて育まれる「ぬか床」のような存在でありたい。それぞれ(ぬかびとさん)の個性を活かしていける福祉事業所でありたい。また、一方では「ものづくりをする場所」「人と社会をつないでいく場所」として「つくるとこ」でもありたい。

「ぬか」と「つくるとこ」には、それぞれそんな2つの意味が込められているそうです。

ちなみに、ぬかに遊びに来る人のことは「まぜびとさん」と呼んでいるのだとか。「まぜびと」とは、毎日ぬか床を混ぜて新鮮な空気を入れる人のこと。さしづめぬかに新鮮な空気を運んでくるという意味では、この日の私たちも「まぜびとさん」なのかもしれません。

さっそく、中野さんの案内で中に入ってみることにしました。

まるで、アーティストの制作部屋!?変な“もの”たちと陽気な音楽が溢れる異質なぬかの室内

「わにと!わにと!」と叫ぶ声。ショットバーのようなアップテンポな音楽。何より、室内でくつろぐ人々を取り囲むようにして置かれている、大量の、もの、もの、もの達!!!

ぬかびとさんのポスター

けっして広くない古民家のそこここには、民族楽器やギター、ぬかびとさんが作ったと思われる作品。それからマネキンの頭(?!)のような、なぜそこにあるのか謎すぎるものたちが所狭しとあふれかえっています。

想像していた介護事業所のイメージとはあまりにもかけ離れているその光景に、しばし、ぽかんとする私たち。中野さんは言います。

中野さん:スタッフの私物も多いんですよ。ここにあるのは全体の一部です。入りきらなかった物は、別に倉庫を借りてそこで保管しています。

ぬかには、飲食店並みに設備の整った厨房があります。カフェのようなランチメニューの看板も前に置かれていました。

中野さん:ぬかでは、「食」を大切に考えています。精神の障がいをもつぬかびとさんなどは、外出のハードルがすごく高いんです。

朝になって「今日は行けない」となっても、「ランチはこれですよ」と伝えると、「行きましょう」ってなることが本当にある。ご本人にとってはすごく大きな一歩ですよね。

シェフの津村さん(左)とスタッフのなおちゃん

ぬかのランチは、20年以上飲食店で働いていたシェフが腕をふるっています。そのあまりのおいしさに、地域の人からケータリングを依頼されることもあるのだとか。

ランチメニューは、800円(ドリンク付)or 1,000円(ドリンク+シェフのきまぐれスウィーツ付)のどちらかを選べる

中野さん:和食、洋食、中華の他にもアフリカンやハワイアンなどメニューは豊富です。一般の人でも、前日までの予約でぬかびとさんと同じメニューが食べられます。もれなく、ぬかびとさんとの交流つきです。

イベントのための版画、シルクスクリーンを刷るスタッフとぬかびとさん

この日は、県主催のワークショップイベントに出店するためのプロダクト制作が行われていました。その様子を見学していた私のすぐ後ろには、こんな大胆な絵が描かれた「押入れ」が。

中野さん:穴の開いた襖があったのでみんなで絵を描きました。戸田さん、というぬかびとさんが題名をつけてくれたんですよ。

そう言われて絵の上を見ると、そこには「シャガールのいない天空」というキャプションがつけられています。

中野さん:戸田さんは今日も来られています。あちらにおられますね。

個性的で味わい深い「ぬかびとさん」たち

ぬかびとさん その1 【戸田さん】

タイトルを考えた戸田雅夫さん

中野さん:戸田さんは、月に30冊以上もの本を読む読書家さんです。ぬかにくると必ず新聞を広げ、気になった言葉に一言文字を足したり、引いたりしながら言葉あそびをされています。

戸田さんの机の上には、新聞やノート、難しそうな書籍などが積まれていました。

その間から“ちらり”と覗いていたのが、『美少女美術史〜人々を惑わせる究極の美〜』という意味深なタイトルの本。釘づけになる私に、「(あなたも)載っとるかも」と、粋なリップサービスをしてくれるお茶目な戸田さんです。

幼い頃から脳性麻痺のある戸田さんには、発語がすこし聞き取りにくいところがあります。交わす会話は自然とゆっくりに。そのためか、戸田さんと話していると、なんだか癒されるような、やさしい気持ちになれるような、そんな感覚がありました。

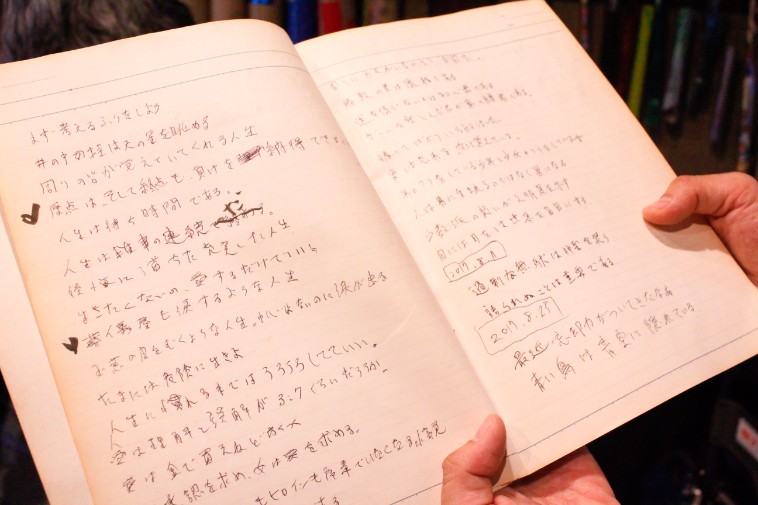

中野さん:戸田さんはいつも思いついた言葉をノートに書き留めているんです。戸田さんちょっと、見せてもらってもいいですか?

戸田さんのネタ帳

お借りしたネタ帳には、こんな言葉たちが綴られていました。

・青い鳥は青い空に隠れている

・男は忘れる、女は覚えている

・玉ねぎの皮を剥くような人生 中心はないのに涙がでる

・貨幣で考えると文化は貧しくなる

・愛は小さな宗教である

・ピンチはピンク!

・戦争が殺し合いじゃなく 殺し文句の言い合いだったらいいのに

独特の世界で切りとられたふかいい言葉たち。

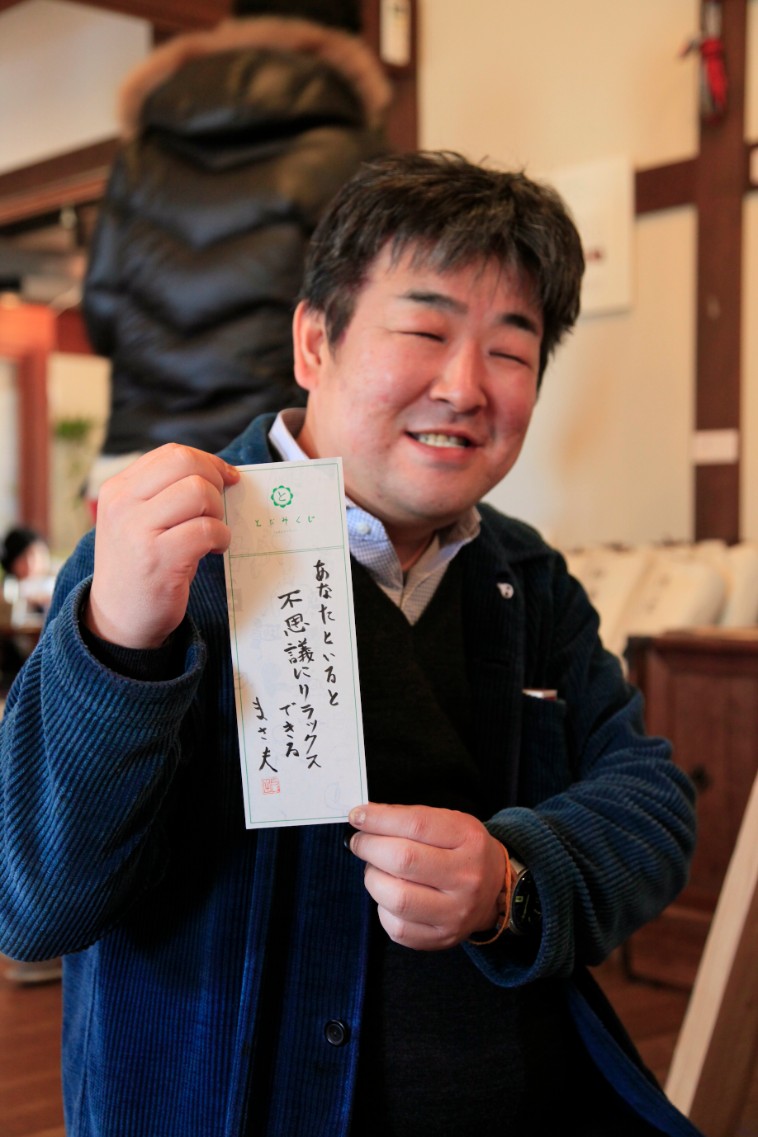

ぬかではある日、たまたまおみくじ棒を入れる六角形の「みくじ筒」が見つかったのをきっかけに、日頃から戸田さんが書き溜めていた言葉を、筒の中に入れてワークショップに出店することにしました。

スタッフは、店名を「とだのま」、おみくじを「とだみくじ」と命名して1枚200円で販売したそうです。

すると、一度だけでなく二度もおみくじを引きに来るお客さんや、その場で泣き出してしまうお客さんまでいたそうです。

「とだみくじ」は、現在まで400枚も売れているといいます。

そんな戸田さんのすぐ後ろの机では、ちらちらっと、こちらの様子を気にしながら何かを制作しているぬかびとさんの姿が。

ぬかびとさん その2 【しょうへいくん】

中野さん:しょうへいくんです。しょうへいくんは、ぬかでは「プラ板工場の工場長」なんです。プラ板って知ってます? プラスチックの板に絵を描き、オーブントースターで焼いて作る1980年代くらいに小学生の間で流行った、あれです。

「デート」という文字の書かれたプラ板の指輪

しょうへいくんは、ぬかでプラ板に出会って以来、ぬかびとさんやスタッフ、まぜびとさんへのプレゼントとして、指輪やネックレスを制作しています。

中野さん:特に、女性には必ずと言っていいほどプレゼントするんですよ。これまで100人以上には渡しています。要は、プラ板というよりプレゼントをするのが好きで、そのためにしょうへいくんはものづくりをしているんですよね。

よく見ると、しょうへいくんの机には「けっこんしてください」「つきあってください」と、かなりダイレクトな愛の告白文の書かれた紙が・・・。

中野さん:ああ、これは、うちでは「しょうへいくんのちょっとした下心」と呼んでいるんです。しょうへいくんは、ぬかにやってきた人の中にお気に入りの女性を見つけると、目の前でひざまずいてプロポーズすることがあるんです。それが、嫌味もなく、いやらしくなくて、すごくかっこいいんですよね。

うれしそうに女性とハイタッチするしょうへいくん

ワークショップでは、「プラ板工場の工場長」として講師を務めるしょうへいくん。子ども達から大人気のこのワークショップは、1回300円で実施されています。参加者の数は日に90人にも上るとか。

中野さん:ただ、あんまり参加がお子さんばかりに偏ってしまうのはしょうへいくんとしては本望ではない。一度、女性が来なくなってしまいすっかり凹んでしまって、慌てたスタッフが急いで女性を探してきてことなきを得たこともあるんです。

そんな、しょうへいくんと戸田さんのいる部屋の隣には、一人背中を丸め、もくもくと縫い物をするこんなぬかびとさんの姿がありました。

ぬかびとさん その3 【ちかさん】

中野さん:ちかさんです。ちかさんはスウェーデン刺繍をされていて、今、壁にかかっているのもちかさんの刺繍です。

そう言われて見上げた壁には、配色も、形も、これまでに見たことのない独特の模様が刺繍されたタペストリーが飾られていました。

「うわあ、すごい緻密。ここまでできるようになるのにどのくらいかかったんですか?」

私がちかさんにそう訊ねると、ちかさんは、親指と中指でオッケーサインをつくってくれました。

中野さん:ちかさんは、ちょっと言葉が発しにくいところがあるんです。実際には、前の事業所にいるときにはすでに始められていて、ぬかに来たときにはもう今の形が確立していました。

ちかさんのネイルも刺繍と同じ柄

ちかさんの刺繍は、デザインの下絵が一切なく、色も完全にちかさんの感覚で選んでいるといいます。クロスされた織り目の上部分だけを絶妙な深さでさらっているので、裏面には刺繍の糸がまったく出ないという、圧巻の技術です。

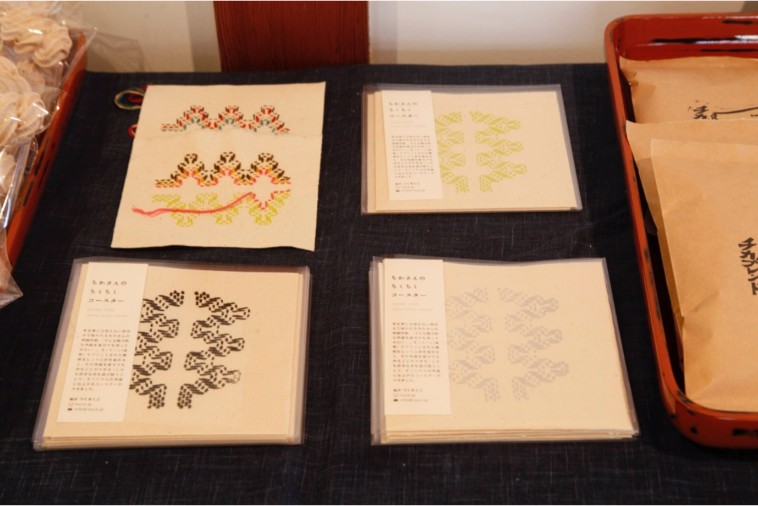

ちかさんのワークショップで販売された、コースター(300円)、トートバッグ(2,800円)

そんなちかさんの刺繍は、ぬかとイオンモール岡山で開かれた「ちかさんのちくちくワークショップ」で展示されました。

展示会場内では刺繍体験と共に、ちかさんの柄を自宅でも再現できるよう、スタッフがモノクロの版画で模様のパターン(型)をプリントして商品化しました。買った人が好きな色でちかさんの刺繍を「追体験」できる、いわば持ち帰り可能なワークショップです。

穏やかで心地良い時間が流れるちかさんのいる部屋。そんな静かな空間とは打って変わって、最後はこちらの賑やかな部屋へ。

中野:上木戸工作室の上木戸さんですね。

ぬかびとさん その4 【上木戸さん】

中野さん:上木戸さんは、小学4年生で初めて仮面ライダーを観て以来、大の仮面ライダー好きです。

ぬかでもいつも装着しているという上木戸さんの変身ベルト。それを見たぬかのスタッフは、「このベルトをみんなで作れたら面白いのでは?」と考え、一枚の白いダンボールをぶちぶちっとくり抜いて作る、「変身ベルト用キット」を商品化しました。

120cmくらいのウェストに対応している「変身ベルトキット(1,500円)」。かなりの特大サイズ

上木戸さんのキットを使ったワークショップは、開店と同時にすぐに子供達でいっぱいになるといいます。以前は、「子供は苦手」と話していたという上木戸さんも、今ではまんざらでもなさそうなのだとか。

ぬかびとさんの持っている“個性”をあらゆる形の「仕事」に変えていく「ぬか つくるとこ」。提供されるコンテンツは「無料」ではなく、すべて「有料」です。

ぬかでは、どのようにしてぬかびとさんそれぞれの役割を見出し、「仕事」にするまでをサポートしているのでしょうか。

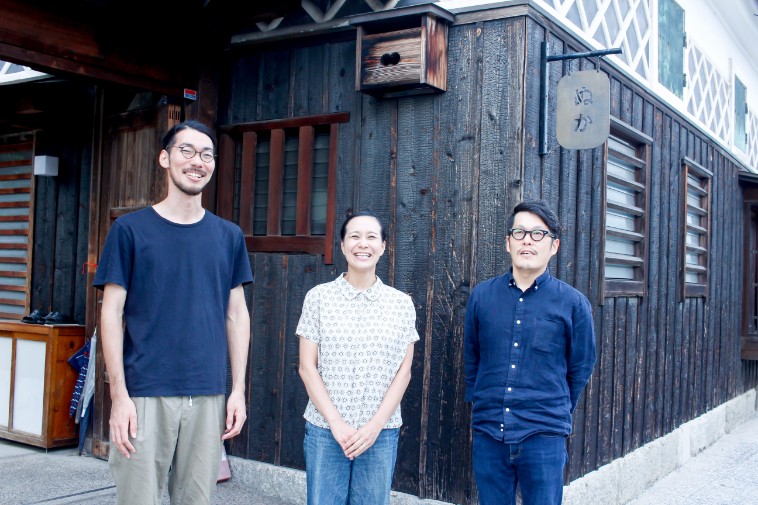

ここからは芸術大学出身でぬかのデザイン全般を担当している、丹正和臣さんにも加わってもらいお話しを伺いました。

利用者の「癖」や「こだわり」を作品にしたのが原点

代表の中野厚志さん(右)と丹正和臣さん(左)

武未明子(インタビュアー 以下武末):事業所内を見学させていただき、自由でクリエイティブな雰囲気もさることながら、ぬかびとさんの作品のすばらしさに圧倒されました。

中野厚志(以下 中野):そうですよね。自分も、もともと障がいをもつ人たちが生まれつき持っている、癖とか、こだわりのようなものが強く感じられる作品のファンなのでよくわかります。ぬかを立ち上げようと思ったのも、それがきっかけだったくらいで。

武末:中野さんは15年以上も福祉の世界で働かれてきたんですよね。どうして、新たに介護事業所を立ち上げようと思ったんですか?

中野:今でこそ変わってきましたが、自分が福祉の世界で働き出した当初は、障がいを持たれている方たちの作品の真価、つまり本当の価値が、あまり理解されていませんでした。たとえば、先ほどのちかさんのスウェーデン刺繍。どう考えたって800円で買うことなんてできないはずなのに、福祉展ではそれがまかり通ってしまう。

武末:市場に出せば数万円、もしかするとそれ以上したっておかしくないですよね。

中野:自分はいつもそうした現状に悶々としていたんです。仕事とは別に、独自に展示会などを開きながら、いずれは、ぬかのような事業所を作りたいとずっと思っていました。そんなとき、丹正くんが、まさに自分がやりたかったことを展示会で具現化していて「これだ!」って思ったんですよね。

武未:どんな展示会だったんですか?

丹正和臣さん(以下 丹正):福祉施設でよく行われている、絵とか、陶芸とは少し違って。もっと、なんか捨てられてしまうようなもの。たとえば車椅子の方が1日舐めてべろべろになった、そこらへんに捨てられているカラスよけテープとかをライトボックスに入れて展示していたんです。

武未:丹正さんは、デザイン事務所をやりながら、中野さんが働く福祉施設で美術の外部講師もされていたんですよね。展示会での来場者の反応はどうでしたか?

丹正:想像以上でした。利用者さんのご家族からは、「うちの子の癖から生まれた物が、人前に出せる作品になるなんて意外でした!」と言われました。そうした反応を目の当たりにするうちに、もしかして僕のもつ視点や、作品として外に出せるようにするまでのスキルみたいなものが役に立つのかもしれない。障害を持たれている人たちと、その家族や福祉職の人たちとの関わりを変えるきっかけになるかもしれない。なったら面白いなって思うようになりました。そういう働き方だったら、僕自身も楽しめるかもしれないって思ったんです。

「アート」は作品を生み出すためでなく、ぬかびとさんの「面白い」を見つける視点にある

武末:その後は、中野さんと丹正さん、そして私の同級生と共に3人で「ぬか」を立ち上げられています。そこからアートを活用するビジョンはどう実現していくんですか?

丹正:ああ、でも “アート”っていう言葉は、一つの「引き出し」であってぬかの柱ではないんです。大切なのは、やっぱりぬかびとさんが毎日過ごしやすくてストレスがないこと。だから、日がな一日寝ていたってもちろんよくって、アートはそんな昼寝と同じ一つの手段なんです。ぬかびとさんが自然と過ごしている日常の中にだって、面白いものはありますから。

中野:ほんとそうだよね。ぬかという場所にぬかびとさんという面白い人たちがいて、「この人のこれって面白いよね」っていうところからすべて始まっている。

丹正:むしろ、アートやデザインはぬかびとさんのアウトプットというより、僕らインプット側にあるものかなって思います。スタッフのわくわくする気持ちがあって、ぬかびとさんを面白いと思える心のひだのような部分に、アートがあると助かるなって思うので。

ぬかびとさんの「面白い」を発見する「いとをかし」という介護記録

上木戸さんの仮面ライダーポーズを決めるスタッフ

武末:たしかに、ぬかのスタッフはみなさんすごく楽しそう。働くことを楽しむって、シンプルだけど大きなテーマです。何かコツのようなものはあるんですか?

中野:ぬかでは、介護記録に「いとをかし」っていう欄を設けています。まあ、本来の意味とは少しちがっていますが。「いとをかし」は、ぬかびとさんの面白い部分を見つけてスタッフが主観で書く欄なんです。だからポエムでもなんでもいいんですよ。ところが、自分みたいに長く福祉の畑で働いてきたスタッフは、主観でものを書くことがなかなかできないんです。

武末:それは、これまでの書き方に慣れてしまっているから?

中野:福祉の現場にある、特有のリスクマネジメントのようなものにずーっと慣れきってきたからなんでしょうね。あの頃、丹正くんらの書く「いとをかし」を読んで新たな発見ができたのはすごく大きかった。スタッフが面白いと感じられなければ、ぬかびとさんの面白い部分を発見することはできませんから。

武末:スタッフの「面白い」が、ぬかびとさんの「面白い」を発見する原点なんですね。

丹正:たとえば、ぬかには、「ドラマチックウィーク」という行事があるんです。「すべてのことをドラマチックにやる!」っていう、むちゃくちゃ抽象的なイベントで(笑)。スタッフがシナリオを作って演劇仕立てにするんですけど、昨年は七夕で偽物の彦星が登場したりして。今年はお化け屋敷をやりました。

武末:お化け屋敷。おもしろそうです・・・。

丹正:もちろん荒くて5割くらい思い通りにならないんです。でも、ぬかびとさんが自然とハプニングを起こしてくれるので、やっぱり面白いんですよ。

中野:荒くてもちゃんと後には楽しさが残っていくんだよね。

武末:ああ、なるほど。ぬかで毎月のようにイベントをされているのって、ぬかびとさんの「面白い」を発見していく試みでもあったんですね。今、そのお話をきいていてすごく納得しました。

本人ではなく「環境」を変えて、仕事にしていく

ファッションブランド「ジョンブル×ぬか」のコラボイベント。

武末:そうして発見されたぬかびとさんのコンテンツは、無料ではなく有料で提供されています。対価にこだわるのは、先ほど言っていたように、価値に見合った値段で提供していきたいという思いがあるからですか?

中野:というより、「ぬかびとさんに返していきたい」っていう気持ちがあるんです。自分は「障がいが重くてもお金を稼いだっていいんじゃないか」って思っていて、うちは株式会社だしいいかなって。

武未:では、収益はぬかびとさん本人に。

中野:個人契約として支払っています。でも、じゃあそれでイベントが黒字かっていうと赤字は赤字なんですけどね。そこまでうまい経営にはなっていない(笑)。とても他の事業所では稟議がおりない物も購入しているんで。

丹正:経済的投資ではなく「精神的投資」ですよね。10万円の金型とかも作っちゃいますから(笑)。

中野:だけど、うちではそこにお金をかけたい。「本気でふざけたい」っていうのがあるので。

武末:ただ、お金をもらうというのは、いわゆるプロの仕事ですよね。外に出すためのクオリティはどうやって見極められているんですか?

丹正:クオリティのことは、出店時には考えますが、それによってぬかびとさん自身を変えようという気はさらさらないんです。

武末:では何を変えていくんですか?

新聞をちぎる習慣がある小池さんの背中

丹正:「環境」です。たとえば、小池さんという新聞をちぎる習慣のあるぬかびとさんがいるんですが、「じゃあ、ちぎった新聞を溜めてみようか」とか、「次はそれを入れる箱を作ろうか」っていう感じで。むしろ小池さんの周りにいるスタッフがどのくらい努力できるか、っていうのが大事なんです。

中野:しょうへいくんを工場長に仕立てているのも自分たちだよね。「イチダテキスタイル研究所」のイチダ所長もそう。

無印良品とのコラボイベントで販売された「イチダテキスタイル研究所」のイチダさんの作品

丹正:「じゃあ、Tシャツ作ろうか」。「ついでにロゴも作っちゃおうか」っていう感じで(笑)。

中野:なんというか、ぬかびとさんの持つストーリーを自分たちも一緒に作り上げているような感覚なんですよね。

武末:ぬかびとさんという絵に、キャプションをつけたり額縁をつけたりするイメージなんでしょうか。いい意味で焚きつけながら。

中野:そんな感じかもしれません。やっぱり、「本人がどうしたいか」っていうのが中心にあるので。ぬかびとさんにはやりたいことを突き詰めていってもらいたい。ただ、多機能な人がおられる中、各々のやりたいことをどう突き詰めていくかは、日々悩みながらみんなで試行錯誤しています。

仕事にする人もいれば、あえて仕事にする必要のない人もいてそれでいい

武末:ぬかのワークショップには、出店できるぬかびとさんもいれば、そうではないぬかびとさんもいます。ご家族から不満の声などはあがらないんですか?

中野:「温かく見守っていてほしい」というのは大前提として説明しています。「面白さやこだわりはあっても、外に出せるものになるか、それが5年先か10年先になるのかはわからないですよ」と伝えて。ただ、みなさん協力的なのであまりそういうことはないかもしれない。

丹正:それに、「外に出るからいい」っていうわけではないのかなって思うんです。

丹正:たとえば、「みーちゃん」っていうものすごいパワフルに絵を描くぬかびとさんは、その存在自体がエネルギーなんです。みーちゃんが外に出られるコンテンツを考えてもいいかもしれないけど、本人にはそんな必要がなさそうだし、そのままで素敵だしって思うんですよね。

武末:みーちゃんには必要ないのではないか、と。

丹正:まあ、本人がどう思っているのかは本当のところわからないんですけど、なんとなくそんな気がしているんですよね。

ぬかびとさんに「新たな世界」を見せてもらっている、そんな関係が心地良い

武末:ぬかのスタッフとぬかびとさんの関係って、なんというかすごく「フラット」な気がしますね。

中野:それはあるかもしれません。

武未:はじめからそうした関係性だったんですか?

中野:ぬかを立ち上げてから思うようになったんですが、自分の中には「自分はぬかびとさんに持ち上げてもらっている」っていう感覚があるですよね。この感覚は、前職ではなかったものです。

武末:持ち上げてもらっている?

中野:はい、持ち上げてもらっている。自分らのやっていることって、ぬかびとさんがいないと成り立たないんですよ。ワークショップでも「休まれたらどうしよう」ってひやひやする。でも、その一方では「そんな関係が心地いいな」って思っているんです。

武末:なぜ、そう思うんでしょう。

中野:自分が今、いろんなところから声を掛けてもらって、さまざまな人と繋がることができているのって、全部、ぬかびとさんのおかげなんですよ。なんていうか、「ぬかびとさんに外の世界に連れて行ってもらっている」「いろんな世界を見させてもらっている」っていう感覚があるんです。むしろ自分がぬかびとさんに頼っている部分がより強いのかもしれないって、そんな気すらするんですよね。

丹正:「ぬかびとさん」っていう呼び方もそうですよね。ぬかでも始めは「さん」付けで呼んでいたけど、途中から、「ここではおかしいよね」というふうに自然になっていったし。

武末:関係性が変化したんですね。

丹正:ケアする側・される側、頼る側・頼られる側っていうと「やってあげる人・やってもらう人」の境界線みたいなものがどうしても生まれるじゃないですか。それは変えられないかもしれない。だけど、「その部分以外は友達」みたいな関係って、あるのかもしれないって思うんですよね。

障害者と健常者を隔てるものはそれぞれの「意識の中」にある

武未:ケアする側とされる側の違いは、「障害があるかどうか」だと思います。お2人は「障害」というものをどう捉えていますか?

丹正:ぬかでは、これまでワークショップをやってきて、一度も「なんの障がいがあるんですか?」って訊かれたことがないんですよ。

武末:それはすごい。誰もそれを気にする必要のない環境がそこにはあったんですね!

丹正:それくらい自然だったから、「この人は脳性麻痺なんで」っていう形容詞なんて全然必要なかった。じゃあ一体、いつ必要なんだろうって思いますよね。

武末:確かにそうです。

丹正:障がい者と健常者のボーダーって、制度としてはあっても、場所とか環境によってぼやける部分もあるし、飛び越えられる部分もあるのかもしれないって思うんです。実は、はっきりしていないんじゃないかって。それは人それぞれの意識の中にあるものかもしれないって、僕はそう思うんですよね。

お金を払う人がいれば、きっと「仕事」として成立するはず

武末:ただ、一方では「飯の食える大人になれ」「人の役に立つ人間になれ」という言葉が日常的に使われています。「働く」ことを人として最低限のことと定義づける社会の価値観みたいなものって、福祉の世界から見るとどう映っていますか。

丹正:労働、就労、作業・・・。「働く」っていう界隈の言葉っていっぱいあって、どれなら対価が発生するのかなって考えると、「労働」はそうかな? じゃあ「作業」だったら? って。その考え方は人それぞれだと思うんです。ただ、障がいを持つ人たちはなかなか自分では仕事を選べないから。だから健常者よりももっとたくさんの働き方があればいいな、っていうのは思います。働き方の遊びしろをもっと増やしていきたいな、っていうのは。

中野:正直、自分は何が正解かはわからないんですよね。「働く」という価値観自体も、いわゆる健常とされている人が作り上げているものじゃないですか。

武未:そうですね。すでに枠組みはできあがっている。

中野:でも、本当ならたとえ30分しか働けなかったとしても、その人にとって仕事として成立するのであれば、その人の働き方だと思うんです。何もしないで横たわっているだけでも、「この人を見ているだけで癒されるわ」ってなれば、ひょっとしたらお金を払いたくなるのかもしれないじゃないですか。自分は、それで成立するのであれば全然ありだと思うんです。「存在自体がその人の仕事」っていうのは、きっとあると思うんですよね。

中野:今やっていることって、本当にそういうところを研ぎ澄ましていっている感覚がある。そこから何かが派生していけばいいなって思うし、ぬかでは、より一層「その人にしかできないこと」を突き詰めていきたいと思っているんですよね。

「働く」ことを通じて意図せず起こってきた、ぬかびとさんの「変化」

丹正:それに最近では、ぬかびとさんの方でも、ちゃんと「自分の役割」のようなものを理解してきているような気もしています。

武末:自分の役割、ですか。

丹正:さきほどもお話した新聞をちぎる小池さん。「コイケノオイケ」っていうワークショップをしていて、その打ち上げで、小池さんに乾杯の挨拶をお願いしたんですよね。とはいっても、小池さんは発語ができないのでジュースを持ってふって立ち上がって、喃語で何かしゃべったんですよ。でもそのとき、僕、感覚的に「小池さんは、この役割をちゃんと理解して引き受けてくれた」って思ったんです。

武末:小池さんの中でも、「自分が働いている」という意識が出てきたんですね。

丹正:それが対価をもらう「仕事」という概念かどうかはわかりませんよ。でも、「これは自分のものなんだ」「自分がやっていることに人が関わってなんかいい感じになっている」っていうのは、ちゃんと理解した上で小池さんは挨拶をして、コップをかかげたように見えたんですよね。

中野:実際、これまでぬかびとさんにワークショップを休まれたことって一度もないよね。

丹正:他の方もそうです。外に出て色々とやってみることで、狙いのない変化が起きる。

武末:いつもとは違う刺激があったことで、ぬかびとさんの意識が変わったんですね。

丹正:別に、それがネガティブな変化だったとしてもそれはそれでいいと思うんです。でも、実際にこうやってぬかびとさん自身に変化が起こること自体が、僕はすごく「面白いな」って思うんですよね。

いつもの日常に「面白い」をプラスすることで、きっと「働く」ことは楽しくなる

忙しさが加速する現代にあって、「効率的」であることの価値は増していく一方です。ぬかのように、一見無駄と思われる「面白いこと」を追求したり、今そこにあるものの見方を変えて「面白がったり」することの優先順位は、もしかすると、そんなに高くはないのかもしれない。

それでも、私はなんだかものすごく「ぬかのスタッフ」や「ぬかびとさん」たちが羨ましく思えるのです。ぬかには、私がぽっかりとどこかに置き忘れてきた大切なものが、充ち満ちているような気がしてならないからです。

毎日の育児や仕事は、充実している一方、時計とのにらめっこで過ぎ去っていきます。「面白い」で切り取れば大切な一瞬も、もしかしたら気づかないうちに見逃してしまっているのかもしれない。

だけど、私はもうどうすればいいのかがわかっているから。ちょっと立ち止まって子ども達の「面白い」に注目してみよう。めんどうだと思っていた仕事をちょっとちがった角度から捉えなおしてみようと思います。

たとえ、それでもし「仕事」の効率が一時的に落ちたとしても、きっと、そうした余白から生まれてきたものは「かけがえのないもの」であるはず。それこそが働くことを楽しむ原動力となるはずだから。

お二人のお話をとおして、明日からも笑顔で働いていく元気をチャージさせてもらったような気がしました。

関連情報:生活介護事業所「ぬか つくるとこ」 ホームページ

(写真/工藤瑞穂、写真提供/ぬか つくるとこ)