集団の中で生活をしていると、周りから浮いてしまわないようにと考えて、空気を読んで行動してしまうことはありませんか。

まわりのことを気にして、自分の意見が言えない。本当にやりたいことは別にあるけど、一歩踏み出すことができない。そんなふうに感じている人も多いのではないでしょうか。

今回ご紹介したいのは、「自分らしさ」を尊重しているしょうぶ学園のプロジェクトです。

しょうぶ学園は、「その人らしさに寛容な場を守りたい」という思いを持ち、一人ひとりの感性を大切にしています。そんなしょうぶ学園が作っている空間や、新しく始める挑戦をご紹介する中で、自分を表現して生きることについてぜひ考えていけたらと思います。

穏やかな空間の中で、自分らしく暮らしていくための幅広いサポートを提供

しょうぶ学園は、鹿児島県にある、知的障害のある方のための支援施設です。生活をサポートする生活介護事業はもちろん、それぞれが自立して生活していけるよう調理実習、家事実習などの機会を提供する自立訓練事業も行っています。

そのほか、障害のある方が自身の適性を活かしながら働けるよう、就労支援も行っています。学園内に立ち並ぶパン工房やカフェ、ショップなどで作業にかかわることで、それぞれの適性を見つけていくのです。

知的障害のある方々の日常生活の支援から自立、就労までトータルにサポートするしょうぶ学園は、現在130名ほどの方に利用されています。

しょうぶ学園には門扉がありません。そのため、近隣の方も自由に出入りすることができます。

入口を進むと、桜並木が続きます。木の間から柔らかな日差しが差し込む道。途中には、そば屋、パン工房、ギャラリーなどが並びます。地域の人々はもちろん、県外からも多くの人が訪れるそうです。

散歩をしながらふらりとお店に立ち寄ってコーヒーを飲んだり、お買い物をしたり。みんながゆったりとした時間を楽しんでいます。

自分らしさを表現する創作活動

穏やかに時間が流れるしょうぶ学園の中で、利用者の方は制作活動に励んでいます。しょうぶ学園では、ものづくりを通じて利用者の方の感性を引き出し、社会に発信していく取り組みを行っているのです。

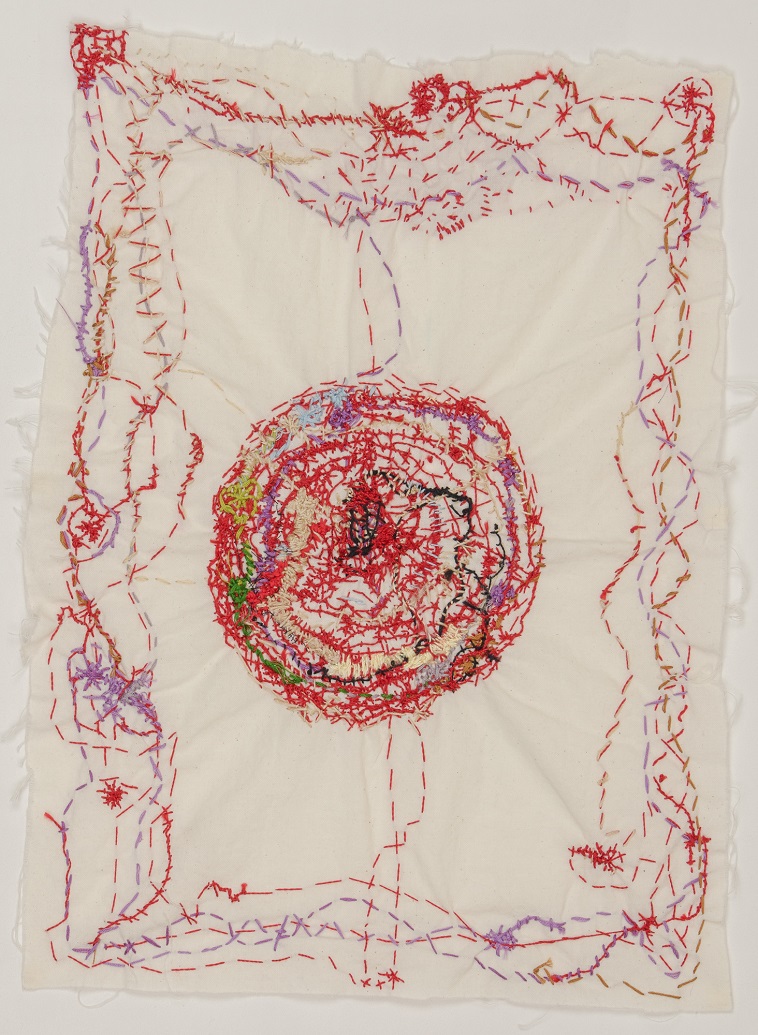

<nui project>

例えば、見る人を惹きつける、カラフルで大胆なステッチが印象的なこちらは、針一本で縫い続ける「nui project」。それぞれが自分の思うままに縫うことで、独自の模様が生み出されます。利用者が縫った布地は、工房のスタッフによって仕立てられ、シャツやバッグになるそうです。

こうした創作活動は、すべて学園内にある「工房しょうぶ」で行われます。工房は「木」「布」「土」「和紙 / 絵画造形」の4つのジャンルに分かれています。利用者自らが興味のある工房を選ぶ場合もあれば、職員が本人の適性に合いそうな工房を紹介することも。どの工房にも、自由な感性でものづくりに取り組める環境が整っています。今回は、そんなしょうぶ学園自慢の工房をいくつかご紹介しましょう。

<布の工房>

布の工房では刺繍をはじめ、織りやシルクスクリーンなどを用いて、オリジナルの布地を作っています。

シルクスクリーンは、Tシャツなどの柄をプリントするときに使われる手法の1つ。それぞれが好きな柄を自由に染め上げるのです。ちなみにnui projectも、この布の工房から生み出されています。

<木の工房>

木の工房では、器や小物といった小さなものはもちろん、テーブルや椅子などの大きな家具まで作っています。これは、本格的な木工設備を備えており、専門スタッフが従事しているからこそできること。

なんと、しょうぶ学園内で使われる家具の多くが、ここで作られています。

柔らかな日差しが差し込むそれぞれの工房は、障害のある方々がそれぞれの感性を自由に表現できる場所。実際に、ここから生まれた作品は世界中から高く評価され、日本のみならず海外でも展示されています。

<otto & orabu>

工房での創作活動のほかに、音で表現をするotto & orabuというパフォーマンスグループも結成しています。民族楽器を中心にしたパーカッションにダンスや叫び声が加わるセッションは、演奏時に細かく決められた譜面は使いません。パフォーマーそれぞれが、自由に音を奏でます。

不揃いの音の粒。それが自然と集まって、1つの心地よい音楽が完成します。

はたして正しいこととは何なのか。楽しむことに価値がある

それぞれが自由に創作活動や演奏に取り組むことができるしょうぶ学園。施設長を務める福森伸さんは、「その人らしさを尊重する場を守っていきたい」と話します。

しかし、初めからそのような考えを持っていたわけではなかったそうです。

右がしょうぶ学園施設長の福森伸さん。

福森さんは32年前にしょうぶ学園に入職しました。入職当初、利用者の方々に求めていたのは「その人らしさ」ではなく「正しさ」でした。

福森さん:工房では、器や家具などさまざまなモノづくりをしています。利用者の中には「加減」がわからず、器に穴があくまで彫ってしまったり、すべて木くずにしてしまう人もいて。だから、個々の進度に合わせてタイマーをセットし、彫り過ぎないところでアラームが鳴るような仕組みを作ったりしたこともありました。

当時の福森さんは、私たちが普段お店で手に取るようなクオリティのものを作りたいと考えていました。「障害を持っていても、こんなに素晴らしいものが作れるんだと社会に示したい」と気負っていた部分もあったそうです。

みんなが同じように「正しく」モノづくりができるような仕組みづくりを進めていた福森さん。しかし、「正しさ」を求めていくうちに「これでは機械みたいだな」と、虚しさがこみあげてくるようになります。

そんなことを感じていたある日、福森さんの考えがガラリと変わる出来事が起こります。それは、刺繍の創作活動をしているときに、妻である副施設長に言われたある言葉がきっかけでした。

決まった形に縫うことは、利用者の方にとって楽しいことではないんじゃない?不思議な形に歪んでいても、利用者の方が楽しんで作った刺繍そのものの方がおもしろいんじゃない?

福森さん:これまで正しい形を作ることができるということを追求してきました。でも、それは自分たちが考える正解を押し付けていただけだったかもしれないと思い始めたんです。

本当の価値は、利用者それぞれが楽しんで作る過程にある。そんな考えをもとに、しょうぶ学園の「その人がその人らしく生きる」というスタイルが生まれたのです。

Bushland HOUSEが誰かの心を動かす場所になるように

それぞれの自由な感性が尊重されるしょうぶ学園は、来年で創立45周年を迎えます。このタイミングで挑戦しようとしているのが、「しょうぶ文化芸術支援センターBushland HOUSE」の設立です。

「しょうぶ文化芸術支援センターBushland HOUSE」は、児童発達支援や放課後デイサービスを届ける複合施設です。0歳から18歳までの子どもたちを対象にすることが、しょうぶ学園との違いになります。

現在、全国にはおよそ16万人の知的障害のある子どもたちがいます。そんな子どもたちがのびのびと過ごせる場所を広げたいという想いから、今回のプロジェクトが立ち上がりました。

Bushland HOUSEのコンセプトの一部に、こんな言葉があります。

人間に本来宿っている感性をもとに『平和な心』で、

自然と人、人と人がやさしく楽しく集う。

そして、年齢、性別、障害を越えたところ、そこに笑顔が在る。そんな環境を、- Bushland HOUSE – から生み出したいと考えています。

新しく設立されるBushland HOUSEにも、しょうぶ学園の「その人らしく生きる」というスタイルが根づいているのです。

福森さん:飾らず、自由に過ごす利用者の姿を見て、癒されたり、エネルギーが湧いてきたりする人がいると思います。Bushuland HOUSEを通して、地域全体がこれまで以上にあたたかなコミュニティとなることが私たちの願いです。

自分の気持ちにまっすぐに、もっと自由に動いてみよう

大胆に縫われたカラフルなnui project。不揃いだけど、どこか心地よさを感じる otto&orabuが紡ぐ音。

彼らの自由な作品をみていると、「思うままに動いてみよう」という前向きな気持ちが湧いてきます。誰かが決めた「普通」という枠に当てはまろうと無理をする必要なんてないのかもしれない。そんなことを教えてくれる気がします。

Bushland HOUSEが完成した様子を想像すると、子どもたちののびのびした笑顔が浮かんできます。個性を尊重し、多様性を認め合う、Bushland HOUSEのような場所がもっと増えていくといいなと思います。

現在しょうぶ学園では、Bushland HOUSEの建設費を募るクラウドファンディングに挑戦しています。ありのままの自分でいられる居場所づくりに共感する方は、ぜひ応援してください。

関連情報:

「しょうぶ文化芸術支援センターBushland HOUSE」クラウドファンディングページは こちら

しょうぶ学園 ホームページ