「まちに飛び出した家庭科室」

その言葉を聞いたとき、料理や裁縫の実習を不器用ながら楽しんでいた中学生のころを思い出し、懐かしい気持ちになりました。

東京・池袋の近くの「長崎二丁目家庭科室」に集まる人たちもまた、わきあいあいと編み物や料理を教え合っているといいます。町の人に教える先生の多くは、地域のお年寄りや、子どもを育てるお母さんです。

針を持つ手のしわの刻まれ方、ミシンを使うときの真剣なまなざし、「これは隠し味よ」と調味料を入れるときの笑顔・・・。その一瞬から、「こんな生き方ってすてきだな」と、その人の人生に少しだけ思いをはせるとき。そして、当たり前に感じていた毎日の生活が、愛おしく思えたとき。

「私はこれから、どんなふうに生きていきたいだろう。」そんな問いも浮かんできそうな気がします。

誰かと出会って学び合うことで、教科書には載っていない大切なことを教えてくれる、家庭科室。まちに飛び出した理由を紐解きたいと、私たちも足を運んでみました。

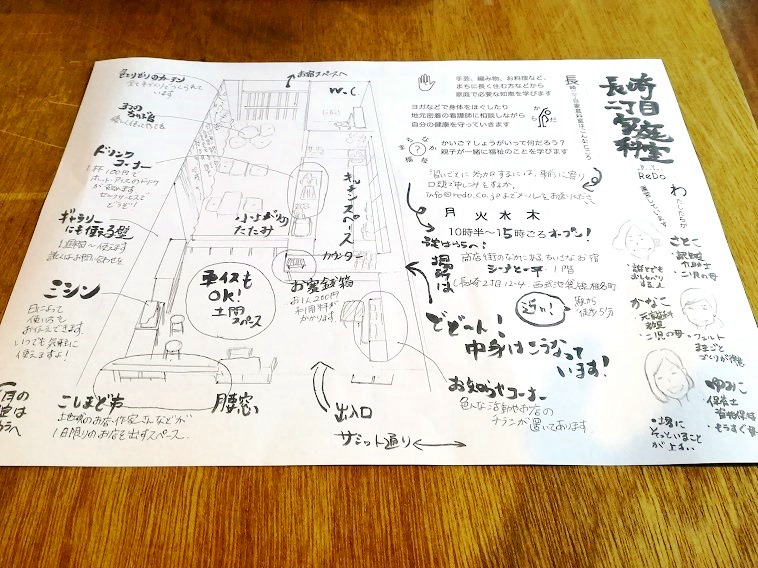

ようこそ、家庭科室へ!中をぐるっとご紹介します

長崎二丁目家庭科室は、東京都豊島区の商店街にあります。この建物は、元々とんかつ屋だった日本家屋が、リノベーションによって生まれ変わったもの。普段は「シーナと一平」というゲストハウスとして使われていて、1階ではカフェを経営しています。この場所を、主に月曜から木曜の日中の時間帯に開放して行われているのが、長崎二丁目家庭科室です。

「とんかつ一平支店」という看板のすぐ下に、ミシンが並んでいるのにお気づきでしょうか。お店の中から見ると、こんな様子!飲み物を注文すれば、自由に使って作業することもできます。

ほかにも、料理や裁縫の道具が所狭しと並んでいます。

フェルトのおままごとグッズや宝石のようなボタンも、私たちの目を楽しませてくれます。

室内のギャラリーは、おしゃれな雑貨やアート作品に彩られています。どんなデザイナーが手がけたのだろうと知りたくなるようなものばかり。これらは、目白生活実習所・目白福祉作業所を利用する障害のある人たちが制作したものです。

作り手である目白生活実習所・目白福祉作業所の皆さんも家庭科室を訪れています

暮らしの知識を学び合い、人々がつながる場所

家庭科室を運営しているのは、藤岡聡子さんと深野佳奈子さんです。藤岡さんは、家庭科室の運営元である株式会社ReDoを起業し、介護や子育て、まちづくり事業に取り組んでいます。「家庭科室」という名前は、藤岡さんが元家庭科教員の深野さんと出会い、「これだ!」と感動してつけたのだそうです。

藤岡さんも深野さんも、家庭科室の近くに住んでいる2児の母。この日は藤岡さんの長女・要ちゃんもおそろいのエプロンを着けて出迎えてくれました。このエプロンや、さきほど写真で紹介したフェルトのおままごとグッズは、深野さんが作ったものです。

藤岡聡子さん(左)と長女の要ちゃん、深野佳奈子さん

家庭科室が始まったのは、親子やお年寄りが集まり、世代を超えて学び合える場所を作りたいと、2人が意気投合したことがきっかけでした。当時、藤岡さんは親が暮らしや政治について考えるワークショップを、深野さんは子ども向けの家庭科教室「korinco home」を主宰し、衣食住の魅力を伝える活動をしていました。

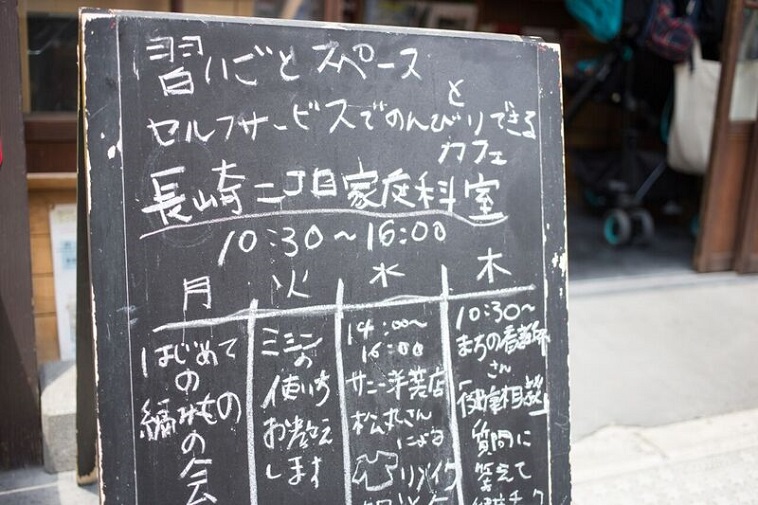

町の人たちが通りかかったときに気づいて、気軽に入ってきてもらいたい。そして、「あそこにこんな人が住んでいたんだ!」という発見をしてほしい。地元で活動を続けてきた2人は、そんな思いも家庭科室の細部に込めています。たとえば、その日に学べる内容は、ウェブサイトを通じてではなく、店の前の看板やチラシで告知しています。

地域に根ざした工夫を仕掛ける狙いを、藤岡さんは次のように話します。

藤岡さん:たとえば、介護が必要なお年寄りが、実は隣に住んでいるのに、普段施設にいるから地元の人とほとんど会わない、という状況ってありますよね。そこから、もう少しもどってきてほしいなというか。そういう人たちのことも理解できる場所になってほしい。

その人は車椅子に乗っているかもしれないし、いろいろな病気を抱えているかもしれない。でも、自分が得意なことを少しでも活かして、誰かとつながりはじめてっていう光景が、ここでなら作れるなと思ったんです。

地域の看護師、アクセサリーを作るお母さん――家庭科室に集まる人たち

藤岡さんたちにお話を伺っていると、洋服を持った男性が訪ねてきました。聞くと、仕事着の袖の丈を調節したいのだそうです。すぐに藤岡さんと深野さんがかけ寄ります。

「家庭科室という看板を見て、ちょっと来てみたんですが。」

「”サニー先生”なら一番きれいに仕上げる方法を知っているはず。聞いてみましょうか。洋裁の得意な方がいるんですよ。」

会話の中に登場した「サニー先生」、とってもパワフルなおばあちゃんなんです。ぜひ、覚えていてくださいね!

また、この日は室内の一角で、無料の健康相談会が開かれていました。訪問看護師の飯尾京子さんが到着すると、さっそく、商店街を行き交う人に声をかけます。

飯尾さん:いつも診ている患者さんだけでなく、もっと地域の人のためにできることをしたいと思って来ました。私たちがここに出向くことで、健康って普段の心がけで保てるんだよということが伝われば。どちらかというと保健の先生みたいですね(笑)。

健康チェックをする飯尾京子さん。やわらかい笑顔で相談にのってくれます。

奥では、近所に住んでいる主婦の古内珠樹さんが、手芸用品を広げて作業をしていました。作っていたのは、刺繡糸を使ったアクセサリーです。

最初は趣味でタッセルやキーホルダーを作っていましたが、深野さんたちに声をかけられ、地域のイベントや家庭科室で販売するようになったのだそう。お子さんの下校を待ちながら、手芸をしたり、町の人たちとの交流を楽しんだりしているといいます。今では、オーダーメイドで注文を受けることもあるのだとか。

古内さん:1人で作っていると、好みが偏ってしまうんです(笑)。ここではいろんな人から意見をもらえて、「こんな色の組み合わせもあったのか!」という発見がありますね。

あと、そこの腰窓を借りて、マルシェをやらせてもらったりすると、「地域のママがこんなことやってる!」って、通りかかる子どもたちがびっくりすることもある(笑)。「変わったお母さん」って言われることもありますけど。この場所があるおかげで、子どもたちを見守りながら仕事をするという望みを叶えてもらっています。

古内さんの耳元にはご自身で作ったピアスが揺れています

「“人が生きること”に向き合いたい。」きっかけは、父が亡くなったこと

家庭科室に集まる人たちがいきいきと輝く瞬間を、藤岡さんは優しいまなざしでとらえます。

藤岡さん:この町には、かっこいいお父さんやお母さんがいっぱいいます。たとえば、編み物を教えるお母さん。一生懸命になって、頰がぽっと赤くなる瞬間を見たりすると、うれしくなる。この人が先生になったら、こういうことを教えてくれるんだろうなって考えちゃう。そんな目で見てしまうんです。

誰かが誇れることや大切にしてきたことに気づき、それを他の誰かにも知ってもらう。そんな藤岡さんの働きかけがあるから、家庭科室には自然と温かい人の輪ができているのかもしれません。

そして、こうした人の輝きは、長い時間を生きてきた人ほど磨きあげられ、まぶしく光るもの。そういう人たちにこそ、いっそう輝いて生きてもらえる場所を作りたい。その思いは、藤岡さんが小学生のときにお父さまを亡くした経験から生まれたものでした。

藤岡さん:小学4年生のときに父が病気になったんです。日に日に痩せていく父の姿を見て、小学生なりに「この人死んじゃうんじゃないか」ということを感じていました。その一方で、父はその43年間をどうやって生きてきたのかとか、どういうふうに仕事をしてきたのかとか、もっと受け止めたかったなっていう気持ちがすごくあったんですよね。

でも、小学生がそんなことを言葉にはできなくて。死ぬことが必ずしもそんなに悲しいものではないにもかかわらず、父親の”死に様”を見つめることしかできない無力感でいっぱいでした。

母は悲しみに暮れて、兄と姉は受験勉強で精一杯。悲しいような、悔しいような気持ちをどうしていいかわからず、学校の授業に出なかったり、家出をしたりしたこともあったと藤岡さんは当時を振り返ります。

そんな小中学生時代を経て、受験で唯一合格した定時制高校に進学した藤岡さんは、そこで勉強に励むさまざまな年代の人たちの姿を目にしました。

「何歳になったって、学び直すことはできるんだ。」

そう気づいた藤岡さんは、勉強の楽しさに目覚めます。特に好きだったのは、英語。話す機会がほとんどなくなってしまっていたお母さまとも、いつのまにか気持ちを通わすことができるようになりました。

生き生きとしはじめた藤岡さんに、お母さまは、「英語が好きなら、海外へ留学してみたら?」と勧めてくれたこともあったそうです。その言葉をきっかけに、藤岡さんは大学へ進み、海外留学の夢も叶えます。

卒業後は人材教育関連の会社に入社した藤岡さん。それでも、小さいころからの「“人が生きること”に向き合いたい」という思いが消えることはありませんでした。

「私、生ききった!」と思える場所を作るために

藤岡さん:私は、父が“生きてきた様”をもっと見ていたかった。だからそこから、誰かが生きていく様を、いろんな人に見てもらえる環境を作りたいと思ったんです。

この気持ちをどうすれば、仕事として生かすことができるだろう。そう考えていたとき、大阪にいた藤岡さんの友人が、介護ベンチャー企業・老人ホームの創業メンバーとして、藤岡さんを誘います。藤岡さんは勤めていた会社を辞め、「お年寄りと子どもが共存できる場所を作ること」を目標に、立ち上げに加わることにしました。

当時の藤岡さんが描いていたのは、ジブリ映画「崖の上のポニョ」に見られるような光景だったそう。

藤岡さん:保育園とデイサービス施設が隣り合わせになっていて、主人公の宗介がいとも簡単にその両方を行き来するっていうのが衝撃的だったんですよ。あと、町が洪水になったときに、おじいちゃんやおばあちゃんが「そうちゃん頑張れ!」って子どもを応援していく姿が、なんかすごく生きているなと思って。生に向かっていく塊と死に向かっていく塊がぶつかって、あんなにも生き生きするんだなって、自分の中ですごく情景が描けたんですね。

私はどうしても老いていく人たちの目線で考えちゃう。でも「誰かの人生を応援したから私生ききった!」みたいな、死に向かっていく人たちが最初から最後までやりきったぞと思えるような場所を作りたいと思いました。

施設の敷地の中にカフェを作って、そのカフェの2階で学童保育を始めて、どんな子どもたちも入って来られるようにして・・・。計画は順調に進んでいたものの、藤岡さんは二つの壁にぶつかります。

一つは、介護現場の人手不足です。目の前の人がどうやって生きてきたのか、どうやって年を重ねていきたいのかを一緒に考えていきたい。そう願ってはいるものの、50人いる入居者一人一人に、時間をかけて語らえるほどの余裕をもった職員数は、現実的ではありませんでした。

もう一つは、藤岡さん自身の状況が大きく変わったこと。長男・新くんの妊娠がわかると同時に深刻なつわりが始まり、安静を余儀なくされます。そんな中、お母さまには末期のがんが見つかりました。

「今は、自分の家族に集中しなければならない。」いろいろな人が集まる場所を作りたい。その一心で走ってきた道のりの途中で、藤岡さんは一度、立ち止まることを決めたのです。

両親が生きたかった時間を使って、自分に何ができるのか

藤岡さん:父親に続いて母親もか、っていう状況になって。自分が「生と死に向き合うことの体現者」という感じですよね。死に向かっていく母親と、生まれてくる息子の間に私がいる。

「親」という立場、そして両親が生きていたかったはずの時間を使って、自分に何ができるのか。子どもを持つ大人こそ、自分たちがどんな未来を生きたいかを真剣にに考えるべきではないか。

そう考えた藤岡さんは2014年、豊島区で「KURASOU.」という団体を立ち上げます。親になった大人を対象にワークショップを開催し、政治や食生活、人権について考える機会を設けました。翌年には、デンマークにある成人教育機関への短期留学を経て、「福祉の再構築」をミッションに掲げる株式会社ReDoを起業します。

藤岡さん:私は介護士ではないし、おじいちゃんやおばあちゃんが特別好きだというわけでもない。「介護の施設」っていうとわかりやすいから、そういうふうに言っていただけだったんです。でもだんだんと、介護というくくりに合わせないで、自分の好きなようにやってもいいのかなって思いはじめたんですよね。

人が生きていく様を表現できる場所。そして、その人が年を重ねていく様を見て、自分はどうやって生きていきたいかを考える場所を作りたい。

生と死を見つめ直し、原点に立ち返った藤岡さんは、いよいよ、夢の実現に向けて走り出したのでした。

どんな人とも学びを共有できる、家庭科との出会い

藤岡さんは、シーナと一平を拠点に毎月1回、地域のお年寄りから町の歴史などを教えてもらう「茶話会」を開くようになりました。多世代の人が学び合う場所の前身ができてからも、さらに模索を続けていきます。

藤岡さん:ただ「ふれあう」のではなくて、介護の現場では持たせてあげられなかったような社会的役割や、人との関わりを提供したい。でも「多世代交流」というと何か違うなと考えていて・・・。表現を模索していたときに、「家庭科」という言葉に出会って、これだ!と思ったんです。

月に1回ではなく、より回数を増やしたい。飛び入りで参加できるような仕組みにしたい。そう考えていた藤岡さんをさらに前進させたのが、深野さんとの出会いでした。それは、長崎二丁目家庭科室ができる過程で欠かせない、「家庭科」との出会いでもあったのです。

深野さん:家庭科ってね、すごいんです、すごいんですよ。私も高校生まではそれほど好きわけではなかったんですが、大学で家政学を勉強したら、本当におもしろくて。

目を輝かせて話す深野さんは、家庭科の魅力をこんなふうに語ってくれました。

深野さん:家庭科の教育目標って、「生活者を育てる」ことなんです。生活ってみんなが平等に持っているものですよね。住まいも健康も、全部生活に含まれます。「料理教室」だと料理したら終わりなんですが、「家庭科室」なら生活に関わることであれば何でも勉強できる。

暮らしって、もっとこんなふうにしたら楽しくなるねとか、こういう生活ができるんだよとか。「家庭科」は、どんな人とも学びを共有できる、マジックワードなんです。

子どもたちに家庭科を教えていた深野さんは、ここで大人向けの家庭科教室をやってみたいと考えていたそう。藤岡さんが呼んでくるさまざまな世代の人たちと一緒に、衣服のリメイクの相談会や編み物の会を始めていきます。

こうして、平日お昼の古民家の玄関には、所在地の名前をとって名付けられた「長崎二丁目家庭科室」の看板が掲げられることになりました。それまで出会う機会のなかった人たちが、一つ屋根の下に集い、学び合う。当初思い描いていた風景に、どんどん近づいていると藤岡さんは話します。

藤岡さん:家庭科室に来ている人のシニアに対する視線は、すごく変わってきていると感じています。世代が違っても、その人を知るきっかけさえあれば、何かが変わる。接し方も、心がけも。そういった人と人との「出会い方のデザイン」が、今求められているんじゃないかと思います。

今では、地域の人たちが自然と足を運ぶと聞いて、医療や福祉の専門家が家庭科室を訪れることも多いのだそう。普段の暮らしの中で、健康や介護に関する意識のアンテナをいかに張ることができるのか、そのヒントが家庭科室にあるといいます。

藤岡さん:もしかしたら、家庭科室が「完成」することはないのかもしれません。それよりも、「私、家庭科室がなくなっても編み物を続けていくわ」っていう人が出てくるように工夫したいです。

一番大切なのは、暮らしのなかでの意識一つ一つが変化すること。そういう文化さえできれば、いつか家庭科室がなくなってもいいかなって、私は思っています。長崎二丁目家庭科室や、その先の未来を見据えてつくっていきたい情景は、私の中ではどんどん明確になってきているんです。

人生の先輩として、生きた時間が確かにあるのだから

「介護の現場では持たせてあげられなかったような社会的役割や、人との関わりを提供したい。」

藤岡さんのかねてからの願いは、ここで町の人たちに「暮らしの先生」になってもらうことで、かたちになっていきました。

冒頭の会話の中に登場した「サニー先生」も、その一人です。藤岡さんの会社の取り組みの一環で、家庭科室ができる前から、暮らしの先生として活動しています。

サニー先生は、50年以上オーダーメイドで服を作り続けているおばあちゃん。普段は洋裁教室も開いています。長いお店の歴史や、先生がしてきたことを若い世代に伝えてほしい。藤岡さんがそう声をかけたことで、町の親子が集まっての洋裁会が開かれることになりました。

このイベントをきっかけに、サニー先生の洋裁教室に変化が起こります。参加していた小学生の女の子が、「先生に習いたい!」と教室に通うようになったのです。大人にまじって、毎週2時間しつけやロックミシンの使い方を習い、今ではワンピースを作れるほどに。その子にとっては、生まれて初めて続いた習い事だったそうです。

先生は手伝いながらも、「それはあなたの服よ」と大事なところはやらせてあげたり、「何かあったら私のところに来なさいね」と洋裁以外のことも気にかけたり。新しい人との関わりや役割が生まれたことで、サニー先生は地域の先生としても親しまれるようになったのです。

父が生きている姿を、もっと見ていたかった。後悔にも似た気持ちを力に変え、母の死と息子の誕生に立ち会いながら、いきいきと年を重ねられる場所の実現に奔走した藤岡さん。

その目の前には今、子どものとき見たかった「家庭」の景色が広がっているのかもしれません。あのとき知りたかったことを教えてもらえること、気持ちを言葉で伝えられること・・・。かけがえのない時間を共に生きられる幸せをかみしめるように、藤岡さんは話します。

藤岡さん:年をとれば、車椅子に乗ることになるかもしれない。認知症にだってなるかもしれない。たとえそうなったとしても、私たちが向き合うのは、足が動かなくなってきたり、寝たきりの時間が長くなったりした人の、その姿じゃないんです。

だって、もう死んじゃうというだけの存在ではないから。人生の先輩として、生きた時間が確かにあるのだから。私たちが受け止めるのは、その人が“生きてきた様”。これまで、どんな人生を生きてきたかということです。その人生の経験から、私たちが学べることはたくさんある。

毎日の一瞬に、誰かの記憶の中に、私たちは生きている

藤岡さんたちのお話を聞きながら、実は私は、祖父が亡くなったときのことを思い出していました。

「おじいちゃんはこんな人だったんだよ。」

親戚が教えてくれた、私の知らない祖父の一面。自分の目で見ることはできなかったけれど、たくさんの人の記憶の中に、祖父の“生きた様”は残っていたのだと思います。

私も、祖父のように年を重ねていきます。そしていつかは、死を迎える日もきます。私が生きていく様を、誰かが見てくれているのだとしたら、どんな姿を残していきたいだろう。そう考えると、自分がやがてこの世界からいなくなることを想像しても、不思議と悲しい気持ちにはならないことに気づきました。

命が生まれる瞬間にも、消えていく瞬間にも立ち会ってきた藤岡さんだから、伝えられる大切なこと。深野さんが見つけた家庭科の力を借りれば、生きているからこそ起こりうるどんなことも、明るく考えることができます。

おいしいご飯を食べること、お気に入りの服を着て出かけること、今日あったことを誰かに話すこと、温かい布団の中で眠ること・・・。小さな暮らしの1コマがどれほど幸せで、豊かな時間であるかを、家庭科室は気づかせてくれました。私たちが生きる時間は、その一瞬の積み重ね。暮らしを大切にすることは、人生を大切にすることでもあるのだと思います。

そして、私の祖父がそうだったように、生きている間は誰かがきっとそばにいます。人と人とが出会い、お互いの生き様を感じ合えば、それだけ多様な生き方や、幸せのかたちを知り合うことができます。体はこの世界からなくなっても、記憶に残った“生きた様”が、次の時間を生きる誰かの希望になることもあるかもしれません。

たくましくも温かい、人生のバトンタッチが行われている長崎二丁目家庭科室。私はどんなおばあちゃんになっているのかな。これからどんな生き方ができるのかな。肩肘張らずに、そんなことを想像しながら、また、あの場所を訪れてみたいと思います。

関連情報

長崎二丁目家庭科室 ホームページ

(2017年12月より週2日オープン、運営は2018年2月末に終了。 詳細はプレスリリースにて)

(写真/田島寛久、協力/原田恵)