私たちは様々な人との関係性のなかに生きています。

これまで私は、子どもから高齢者、障害や病気のある人など多様な人たちが集まる様々な場やコミュニティを訪れてきました。そのなかで感じてきたのは、その場に「ともにいる」だけで、その人がより自分らしく生きられるようになるような、人と人との関係性があるのだということ。

一方で、「関係性」はときに、自分と相手の関わり方を固定する足かせとなり、双方の自分らしさを押し縮めてしまうような感覚に陥ることもあります。

私は多様な子どもたちの支援に携わってきましたが、「“その子らしさ”を大事にしたい」という気持ちと、「導かねばならない」という意識がぶつかり、葛藤することがありました。

例えば、その子を導くための「ほめる」「叱る」といった行為。一歩間違えると自分が思う「こうあるべき」を教え込む手段になり、元来のその子らしさを奪ってしまいかねないのではないか、と。

同じような葛藤は、先生と生徒の関係に限らず、親と子ども、上司と部下などの関係性においても起こりうると思います。

人が、人との関係性のなかで、自分らしく在るために大事なことは何か。

この問いについて考えるヒントになったのが、4月21日(土)にsoarが開催したイベント「 “その人らしさ”が立ち上がる、居場所のつくりかた」です。

「一緒に冒険をする」の出版を記念して、西村佳哲さんとsoarの合同イベントを開催

ゲストスピーカーは、福岡にある障害福祉サービス事業所「工房まる」施設長の吉田修一さんと、運営元である「NPO法人まる」代表の樋口龍二さん。

聞き手は、リビングワールド代表・働き方研究家の西村佳哲さんとsoar編集長の工藤瑞穂です。

今年の4月、西村さんの新著「一緒に冒険をする」がリリースされました。今回はその出版を記念し、soarが合同でイベントを開催することになったのです。

西村さんは「つくる・書く・教える」の3つの領域で活動されており、働き方研究家として「自分の仕事をつくる」など働くことに関する著書を多数出版しています。

新著「一緒に冒険をする」は、2015年に奈良の図書館で開催されたフォーラムのゲストと西村さんとのやりとりを収録したもの。冒頭には、西村さんが5年前に行った吉田さんと樋口さんのインタビューが掲載されています。

実は工藤もそのフォーラムに参加していたというご縁もあり、今回のイベントが実現しました。

工藤:私は西村さんの「みんなどうやって働いて生きていくの?」を読んで、北海道にある「べてるの家」に出会いました。それがsoarを始めたきっかけのひとつにもなっています。

西村:僕はsoarの運営を寄付で支えるsoarサポーターです。でもね、サポーターという意識はない。なんか、履修登録してるようなかんじ。生きてる教科書みたいな。

工藤:生きてる教科書!たしかに、私たち自身、取材のなかで生きる知恵をたくさん教えてもらってる感じはあるんです。そして、今日が初めて、soarとしてご一緒する機会ですね。

西村:そうですね。工房まるのお2人とお話をしたい、soarという媒体を通じてみんなと分かち合う時間を持ちたい、と思って。

実は新著タイトルの「一緒に冒険をする」っていう言葉は、樋口さんのインタビューのなかでの言葉なんです。今日は、冒頭のインタビューを読むだけではなく、お2人の生きた言葉、それから5年間の話もお持ち帰りいただけるので、すごくやる気満々です(笑)。

福祉教育ではない世界から、工房まるのスタッフに

ゲストスピーカーの吉田さんと樋口さんが運営する「工房まる」は、福岡市南区の野間と三宅、西区野方の3ヶ所に施設を持っています。それぞれの施設では、週5日間、障害のあるメンバー52人とスタッフ32人が通い、ともに絵画や陶芸などの創作活動を行っています。

創作活動をするメンバー。工房まる提供

工房の特徴は、企業からの下請け仕事ではなく、メンバーの“得意なこと”や“続けられること”を活動にしていること。与えられた仕事ではなく、そこで生まれた仕事を重ねる毎日です。

「工房まる」では、どのようなことを大切に場づくりが行われてきたのでしょうか。ゲストのお2人にお話を伺いながら、“その人らしさ”が生かされる居場所について考えていきます。

工房まるの吉田さんと樋口さんを招き入れ、4人でのトークセッションはゆるやかに始まりました。

西村:改めて、工房まるの吉田さんと樋口さんです。簡単な自己紹介を。

吉田:私は写真を勉強するために九州の大学に入って、そのまま福岡に住み着いちゃったという。

卒業制作のときに、障害者を被写体としたんです。僕は昔ちょっといじめられていて、大人になっても人に自分の意志を伝えるということがすごく苦手だったんですね。で、卒業制作のときにふと、言葉をしゃべれない人ってどうやって自分の気持ちを伝えてるんだろう、と思って。

西村:福祉施設で障害がある方やご家族の様子を撮られたんですよね。で、撮影に通われていた施設で運営をやらないかという話をされて、そこで働くことになった。

吉田:そうですね。名前を「まる」と付け直して、この作業所を始めました。

樋口:僕は、まるが立ち上がって1年で職員になりました。当時の僕はサラリーマンで、なんだか自分を活かしてないなあという感じがあって。もともと音楽つながりだった吉田に遊びに来ていいよって言われて行ってみたときに、彼らを助けるんじゃなくて、一緒におもしろいことをしていきたいな、みんなをゆさぶっていきたいな、と思ったんです。

西村:2人とも福祉教育を経て今の仕事に携わっていったわけではないところが、おもしろいよね。

お金を稼ぐことは、ポジティブな社会参画

西村:これは、僕が野間の施設に行ったときに撮った写真で、みんながいろんな創作活動をしてるんだけど。いろいろな描き手がいて、粘土細工で焼き物もしていたり。あと、僕が行ったときは「ねこ時計」がブームで。

樋口:ああ、あれね。生産が追いついてない状況でした。

ねこ時計。工房まる提供

西村:あのとき、ねこ時計作ってる人、なんかこう、強気な感じだったよね(笑)。

樋口:そうですね、ある女の子が手描きしてて。磨くのが他のメンバーたちなんですよ(笑)。

西村:先生できました!みたいな。

樋口:彼女はそれを売っていくら稼ぎたいという目標をもってやってるんですよ。だからもう、とにかく厳しいんです。メンバー同士でちょっとした上下関係もできて、株式会社化しようかな、って思うくらい。メンバーが売り込みとか営業に行くとか、今後そういうのもやっていきたい。自分の表現作品なので、そこまでいってほしいな、って。

ねこ時計の作者。工房まる提供

西村:なんかさ、「べてるの家」も統合失調症で「くやしいな」と言い合っていた人たちが、金儲けしようと言って、出荷しきれなかった昆布の破砕したやつを安く買ってきて。「バラバラ昆布」っていう商品を売り出して!(笑)

工藤:統合失調症は、頭のなかで考えがバラバラになる、と言われてるのになぞらって。

西村:それで年収1億までいっちゃってね!あれはすごいなって思う。お金を稼ぐっていうことは、すごくポジティブな社会参画として、みんなの心にちゃんと火をつけるよね。

樋口:まるでも、みんなおしゃれになっていくんですよ。

西村:稼ぐと、おしゃれになっていく!(笑)

樋口:最初は牛乳瓶の底みたいな分厚い銀の細縁めがねだったのが、5万円の眼鏡買ったとかいうわけですよ。ぼくも躊躇するような眼鏡屋さんで、すっげえな!みたいな(笑)。そういうことがすごくうれしくて。

西村:はいはい。

樋口:やっぱり自分たちでお金を稼がないと、暮らしを自分でデザインしていくって行為が生まれないので、もっと稼ぐようにしていきたいんです。

西村:5年前のねこ時計は、今どんなかんじ?

吉田:今ですね、ねこ時計からねこキーホールダーになりました。

西村:はははは(笑)。

吉田:なおかつ、カットは外注になりました。今はレーザーカッターがあるから。結果として、ねこ時計より売り上げが上がるわけですよ。買いやすい値段にもなってるし。

西村:より大先生に!(笑)おもしろいね。

工房まるの、3つのアトリエ

西村:今、まるのアトリエは3カ所ですが、当時2カ所でした。三宅は野間よりも都市部から離れたところにあったけど、すごく優しい時間が流れていて。野間と三宅のアトリエの違いは、どんなところが?

三宅のアトリエ。西村さん提供

吉田:野間のほうは生活介護事業所で、どちらかというと、介護が必要な方々がいらっしゃる。で、三宅のほうは就労B型という事業所で、自分で身辺のことはできる方たちが多い。でも、僕たちの間ではどちらもあんまり変わりないと考えてます。表現活動を、法制度に乗っ取っても続けられるようにと、作ったものなので。

三宅には、絵画グループの精鋭たちがいる(笑)。ここではおもしろいのが、そんなにみんながライバル視はしてないんですけど、それぞれの描く絵を意識はしていて。

樋口:いや、ライバル意識ぎらぎらしてるよ、心の中では(笑)。

吉田:あ、ほんとに?まあでもその影響のし合い方がすごく良い感じで、それぞれがちゃんとその人の持ち味をいかしてちゃんとのびている。僕も行くごとに発見があります。

西村:今はもうひとつあるんだよね。

吉田:はい、野方のアトリエというところがありまして。ちょうどこの三宅のアトリエと同じような平屋の一軒家を借りてやってます。

野方のアトリエ前で撮った集合写真。工房まる提供

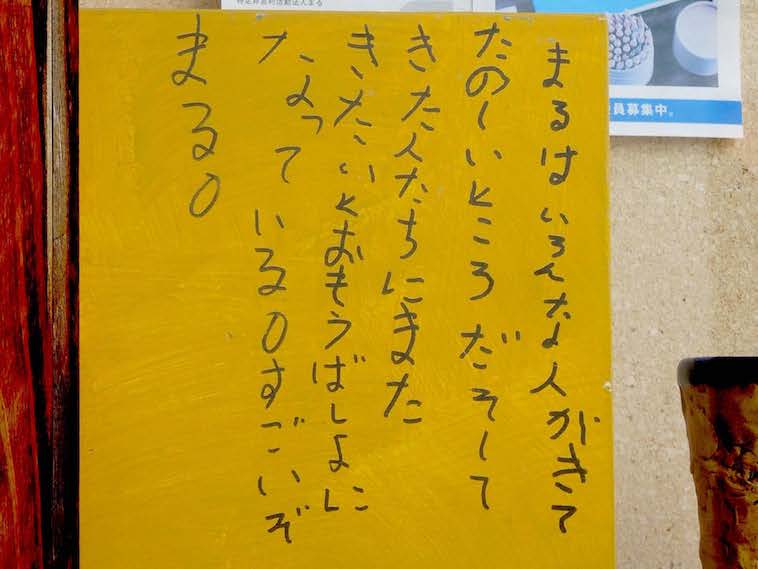

西村:これは僕が行った5年前に、入り口に張ってあった。

西村さん提供

まるはいろんな人がきて、たのしいところだ。

そしてきた人たちにまたきたいとおもうばしょになっている。

すごいぞ、まる。

樋口:これを書いた男性は、しゃべりが非常におもしろくて。僕が、文章とか書いてみたら?って言ったんです。

彼は3年くらい模索して、今は詩人として毎日書いているんですね。その詩が、六本木ヒルズに展示されたりとかね。なんかね、ちょっと、調子のってる(笑)。

会場:(笑)。

西村:工藤さん、ここまで聞いていてどうですか?

工藤:ギラギラしてるとか、ライバル視してる、とか感情の話がいっぱい出てくるのがすごくおもしろいな、と思って。メンバーの方同士で、喧嘩したりするんですか?

吉田:最近でいうと、野間の絵画グループがいがみあってる状況が続いて、今、スタッフがチーム作りから懸命に改善している。

この前もフォトコンテストをやったんです。そういうのがあって、お互いの見る目が少しずつかわってきた感じはありますね。

「障害種別にこだわらない」というこだわり

西村:福祉作業所って、障害種別に分かれていることが多いという認識があるけど、まるにはみんないることに驚いた。

吉田:僕が作業所をまるっていう名前に変えて始めたとき、いろいろな障害のある人を積極的に受け入れたんです。障害種別で分けられているということ自体に違和感を感じてたので。

作業するにしても絵を描くにしても、みんなの持ち味を寄せ集めて、何かおもしろいことができるんじゃないかと。同じ障害のある人だけで集めるっていうのはちょっと違うなあと。

もうひとつ問題だなあと思っていたのが、世の中一般の「障害者」のイメージがばらばらであること。ある人は目が見えない人、ある人は知的障害の人を想像していたとしても表に出てくるのは「障害者」というひとつの言葉で、そこにまったく個性も人格も見えない。

それを、まるに来たときに払拭させよう、という意図がありました。

西村:障害種別が混ざっていると、どんないいことやおもしろいことがあるんですか?

樋口:メンバーミーティングっていうのをやるんですよ。そのときに、身体障害のある人が、知的障害のある人が伝えきれないことの代弁者になってくれたりとか。

移動のときは、知的障害のある人が車椅子を押してくれたりもします。

もともと、いろんな人がいてそれぞれ助け合えることができるよね、ということを見せていきたいと思っていたんですよね。

吉田:去年、法整備された「障害者差別解消法」っていうのがあって。要は、障害を理由にした差別をしてはいけませんよ、合理的配慮してないと差別になりますよ、という話なんですけど。

うちのメンバー同士だと、自然と合理的配慮がある程度成り立っているんです。同じ場所で毎日すごす仲間として、お互いの配慮をしあっているっていう。

差別・偏見の原因は、分け隔てられていること

西村:樋口さんは初めて作業所に行ったとき、障害者の方とどう接したら良いのか、わからなくなった。で、吉田さんにもそういうときがあった。

樋口:おどおどしてましたね。どうしたら良いか分かんなくて。

吉田:僕も町のなかで障害者の人を見ると、目で追ってしまったりする瞬間があって、僕はこの人たちを差別してるんだ、っていう罪悪感がすごくあって。

でも、あるとき撮影で、言葉の話せない寝たきりの子が、僕のぶらさげてるカメラにすーっと手をのばしてきた。さわらせてあげたら、その子は僕の顔をじっと見つめてきて、僕もその子を見つめ返して。

そのときに、あ、これでいいのか!と思ったんですね。

当時は「障害がある人には何かしてあげないといけない」という発信が多かったんです。でも、関係性を急がなくていいし無理しなくてもいいんだ、と思った。

真ん中になにかあればきっかけが作られて、そのあと、ひとつひとつは本当に小さい出来事ことかもしれないけど、関わりの時間を積み重ねていって。

長い時間をかけていけば、必ずその人とのコミュニケーションはできるんだ、と思いました。

世の中で障害者は分け隔てられていて、その人たちと出会う場もないし、関係性を深め合っていける場もない。だから、差別偏見っていうのは、そこが原因なんだと思って。

それをなくしていくための場所を作ろうっていうのが、原点なんです。

その人が生きていくための関係の線を、いかに作っていけるか

樋口:僕らは、メンバー以外のみなさんにも、まるに来てほしいという思いがあるんですよ。 外につながることによって、メンバー本人や家族の意識も変わるだろうし、社会のいろんな人たちからの障害者観も変わるだろうし。

福祉を学んでないんだけど、そこはすごく強いこだわりがあったんですよね。

西村:関係の線の数っていうんですかね。

親と一緒に暮らせない子どもたちをサポートする施設で、ある子がかっとなると、相手の目を鉛筆でつつきにいくんだという話を聞いて。 これは、そういうことをしたらあの人が悲しむ、と内在化されている人がいない、という話だったんだよね。

なるほど、と思って。僕のなかには内在化されてる人がいっぱいいて、あの人はどう思うかな、とか、あの人がこう言ってくれたとか、すごく小さなことに支えられて、何かを耐えたり、頑張ったりできている。 関係の線の数で生きてるようなところがあるなと。

でも、何らかの障害や困難さを持ち、社会のある一角に囲まれてしまうと、関係の線が作れないというか。

吉田:人と関わる機会が少なすぎるんですよね。まるも初期は、いかにその機会を作るか、でやってるところがありましたね。

西村:地域の人たちに、公民館みたいに開放してるんじゃなかったっけ。

樋口:自治会の会議のために貸したりとか、子ども会の「6年生を送る会」をやったりしてますね。毎週水曜日には見学者も受け付けています。

吉田:親の求める「安心」というのは、親無きあともこの子が無事に過ごしていける空間や施設、というのが上位に来ると思うんです。けど僕らが思う「安心」っていうのは、一緒にすごせる仲間がいて、助けてくれる仲間がいて、というコミュニティがあること。

その人自身の表現しているものは、人と出会うきっかけを作ったり、関係性を深め合えるものになったりしていくと思うんですよね。

だからこそ、うちではアート活動をしている意味合いが大きいんです。その人が生きていくための関わりをいかに作っていけるかが、まるの大きな目的なのかなと。

工房まる提供

「支援者と被支援者」ではなく「人と人」として、一緒に冒険をする

西村:ここから、「一緒に冒険をする」の冒頭インタビューの一節を読んでいきます。

樋口:この人たちをドキドキワクワクさせるものを、何か仕掛けてゆかなくてはと。たとえば彼らは、放課後に道草した経験がないんですよ。送り迎えがあるから。

西村:これを聞いたとき、なるほどと、すごく思ったよね。

それで一緒に寄り道をしたり、読みたいものがあれば一緒に書店に行ったり。「僕ここ行ったことないんですよ」と聞くと、「行ってみようよ」と連れ出して、「海って深い」とか「少し沖に出ると怖い」ということをちょっと体感してみたりして。

すると彼らもそんな時間のことを、あとから思い出話のように語りかけてくるわけです。で、こちらも一緒に楽しんでいるから、「だよね!」という応答になる。この感覚が大事というか、人と人というのは普通そうなんじゃないのか?と思う。友達同士であるとか、ときには兄弟のように感じられる相手が増えていく、この感覚を楽しんでほしいんです。

僕も吉田もスタッフには、指導ではなくて創造することを、つくってゆくことを一緒に楽しんでほしいと、すごく言っている。これは大事なことだと思うんですよね。あなたも知らないところへ、一緒に冒険しに行くんです、ということ。

西村:僕、この話が大好きで。人前でこれを読み上げることがあるんですけど、2回くらい泣いた(笑)。

樋口:僕も、ちょっと泣きそうになりましたよ(笑)。

西村:樋口さんに聞くけど、今改めて、この5年前の言葉を聞いてどう思う?

樋口:変わらないですね。最初から彼らのためにという感覚はなかったんです。高めあう、ということをやっていきたいなと思っていて。

西村:高めあう…。支援する・されるではなくて。

樋口:うん。一緒に豊かになるというか。それをイメージしていくと、僕自身がドキドキワクワクしたんですよ。

支援者って、舗装された安全な道を先に歩いてあげる、みたいに誤解されているところがあって。

でもそれって全然楽しくないじゃないですか。

一緒に寄り道しながら、自分はあれがしたいとか、ああいう人になりたいとか、そういうのを持つようになってほしいなというか。

障害者だからではなく長時間ともにいる仲間として、ちょっとした気づきや経験を思い返して話したり、明日こういうことをしようと話したり。そういうことが当たり前にできるのがいいな。

西村:要は、人と人であることだよね。支援者と非支援者ということではなくて。

例えばさ、人を変えたがる人がいるなあと思っていて。自分の思い通りにコントロールするって意味では、「人を良くしたい」ということさえ、そうなんだよ。本当、余計なお世話だなあと僕は思っていて。

人が関わりあうってことは、お互いに変わっていくってことだよね。人と人は関わり合いの中でお互いに育ちあうから、どちらか一方が育つってことがない。

それは親と子でも、先生と生徒でも、医者と、場合によっては患者さんの間でも。メーカーとファンでも。両方育っちゃう。そんなことをいろいろ思いながら、含蓄の深いところだなあと思うわけです。

「自立」とは、その人らしさが立ち現れること

西村:じゃあ、次のところも読んで、みんなで考えてみたいんだけど。

吉田:「立春」や「立冬」などの、季節の変わり目をあらわす言葉はありますよね。(中略)なにげない風景の中で、花が咲き始めていたり、雲に少し緩やかな感じがあったりして。そんな景色の広がりを「あ。春らしいな。」と感じた時が立春なんですよと。その季節“らしく”なったときが「立」で、それは、何かが立ち現れてきているということなんだ。

だから“自立”というのも、いろいろな人との関係性の中で、その人らしさが立ち現れてきたときを指す言葉なんだよ、と言われて、なるほどと思った。経済的に不安がなくなることや、1人だけで生きてゆけるようになることが「自立」というわけではないのだなと。

目の前のメンバーと、それこそ人間対人間の関係性を築きたい、そのためには公平な土台がいる、互いにその人らしくいることが可能な環境が。だから授産的なやり方ではなく、創作を通じて仕事を作り出す道を進んできた。

吉田:うちのメンバーを見ていると、障害が軽度の人から重度の人までいる。これを経済的な意味での「自立」という言葉で語ると、線引きをしてしまうんですよ。こんな言葉、絶対に使えないと思ってたんですね。

でもあるとき、ある団体の代表の方が

自立ってどういうことかそもそもちゃんと考えようよ

と言い出して、この話をしてくださったんです。このとき僕の中ではすっと落ちたような感じがあって。

僕らが表現活動をやっているのも、まさしくその人らしさをどうやって立たせるか、というところに向かっているから、僕らは「自立」を目指してたんだって。

で、「らしさ」は自分で作るものじゃないと僕は思っていて。

関わりあった人たちが「あの人ってこうだよね」っていう、その語り合いが「その人らしさ」を作っていくのかなと思うんです。

だから、その人の表現を表に出して、いろんな人に知ってもらって、その人たちと関わって行ってもらうことで、「その人らしさ」が作られていくのではないかと。

存在が存在に呼応する。スタッフの「自分らしさ」とは

工藤:私は組織でリーダーをしているのですがスタッフに対して、その人らしくなってほしいという思いから、良いところを見つけて、役割づけようとしている部分があるなと思って。ときどき無理にその人らしさをつくってあげようとしているようで、不安になります。

西村:人の在り方って、目の前にいる人の在り方に非常に応答するというか、存在が存在に呼応するというか。

スタッフが〝その人らしく〟いなかったら、利用者さんもその人らしくいようがないよね。利用者だけでなく、スタッフのその人らしさが立ち上がる瞬間はどんなふうに作られているのかを聞きたい。

吉田:この1、2年、そこを一生懸命やってきた感じです。スタッフにも、メンバーと関わるなかで、ここがちゃんと自分の居場所だという感覚を持ってもらいたいので。

去年は、実践報告会というのを初めてやったんです。

メンバーに対して自分たちが何をしているのかを振り返ってまとめて、気付きがあったことが、すごく良かった。そこで初めていろんな考えをもつことができたという声もあった。

吉田:スタッフとしてのその人らしさっていうのは、その人それぞれの持ち味がメンバーと関わって活かされたり発揮されたときに、出てくるのかなと。

そして、メンバーと関わっての気付きや発見は、必ず社会の役に立つものになっていると思っていて。だからもっと福祉関係者の人たちが、自分たちの気付きや、世に人が生きていくために何が必要か、というものの価値を表現しないといけないですよね。

障害のある人だけが特別な存在ではない。大事なのは、人はみんな違うのだという感覚

工藤:お二人のような障害がある人と関わる仕事をしている方の言葉を届けたい、というのは、私がsoarをやっている理由のひとつです。

吉田:「障害」という言葉を僕らは使ってしまいますけど、例えば「ダウン症」「脳性麻痺」ということそのものは、障害ではないと思っているんですよね。その人たちが、人や地域や社会と関わっていくときにその「間」に生まれてくることなんです。それがその人にとって生きづらさなのであれば、障害なのかなという思いがあります。

「その人らしさがいろんな人との関わりの中で立ち現れてくる」ということが自立であるという話も、障害のある人に限らず、誰しもが当てはまることだと思うので。例えば、子どもの自立なんかも含めて。

障害のある人だけが特別な存在ではなく、世の中いろんな人たちがいて、その延長のなかにつながっているのだということを、うちのメンバーとの関わりを通じて感じてもらえたらうれしいです。

樋口:僕が言いたいのは、みんな違う、ということなんですね。だからといって、「みんな違ってみんないい」と、スローガンとして掲げるべきではないと思っていて。みんながそれぞれ、その感覚を持っていたらいいんですよね。我が子と自分ですら、違いますから。

「待つ」ことの良さが分かったら、ちょっと気持ちよくなるんですよ。

西村:待つ。っていうのは、何を待つ?

樋口:先回りしないというか。その人がやりたいことを何かしら受け止めようとするというか。

鷲田清一さんの本に、「待つことは抱くことだ」って書いてあったんですよ。たしかに、「待つ」って何よりも「ラブ」って感じだなだと思って。個々がそんな気持ちで「待つ」ことができれば、互いにイライラしない。いい循環だなと思います。

吉田:それは子育てにもつながるよね。このバスに乗るって急ぐというより、1本後でもいいか、と思って子どもと一緒に歩いているときに、子どものちっちゃい発見なんかが、僕を育ててくれるっていうのもある。待つことは、その人を待つだけじゃなくて、ちゃんと自分にも返ってくるので、それがいいなと思います。

吉田さんも樋口さんも、メンバーの話をするたびに楽しそうな笑顔を浮かべていました。

その表情からは「指導ではなくて創造することを、つくってゆくことを一緒に楽しむ」という関係性が伝わり、会場も穏やかな空気につつまれました。

「人と人は関わりあいの中でお互いに育ちあう」

西村さんのこの言葉がすっと入り込んできたのは、ずっと心のどこかで分かっていたことだったからかもしれません。

「先生だから」「支援者だから」「親だから」

だから導かねばならない、というのはどこか違っていて、もっと「私」を主語にして自分を出してみたらいい。

そして相手をコントロールしようとするのではなく、「おもしろそうだから私も一緒にやってみたいな」と、対等な1人の人間として関わることで、互いに育ちあうのだと。

自分と相手が満たされることが循環し、互いに自分らしく在る。

そんな心地よい関係性を、様々な場において考えてみたいと思います。工房まるのお2人からいただいた言葉たちをお守りのように抱いて。

(写真/田島寛久)