こんにちは、松浦秀俊です。私は普段、うつ病や双極性障害などのある方の復職・再就職をサポートする会社リヴァで支援員の仕事をしています。

私自身も、双極性障害II型の当事者で、会社員として働きながら症状との付き合い方を模索しています。

双極性障害とは、健康な人より気分や体調の波が大きく、気分がハイになる「躁」や、「鬱」を繰り返す病気です。I型とII型があり、うつ状態に加え、躁状態が起こる場合を「双極I型障害」、うつ状態に加え、軽躁状態が起こる場合を「双極II型障害」といいます。

私は軽躁状態のときは働きすぎてしまい、しばらくすると、その反動でうつになり、あらゆる意欲がなくなる傾向があります。診断が下りてからは少しずつ症状との付き合い方に慣れてきましたが、それでもうまくいかないことが多く、周りにサポートされながら日々働いています。

今回は、私が双極性障害と診断されるまでの経緯や働きながら自身の症状とどう付き合っているのかをお伝えします。

起業への思いを持っていた大学時代

島根県の大社町という穏やかな町に生まれた私は、三人兄弟の末っ子でした。

中学時代は兄の影響で、バスケが好きでした。しかし、通っていた中学にはバスケ部がなく、中学1年生の冬に親の仕事の都合で愛知県に引っ越してから、バスケ部に入部しています。

高校でも、バスケ部に入部したのですが、中学時代にやりきった感覚があったので、すぐに辞めてバイトをはじめました。当時は「他の人とは少し違う自分でありたい」と考えており、1年生のときから受験英語の勉強に励んでいたことを覚えています。なにか目標があるとそこに向けて異様に頑張り・集中して取り組む傾向が見えてきたのもこの時期でした。

大学は、名古屋にある理系の大学に進学。化学専攻だったものの、インターネットのブロードバンドが普及した時期だったこともあり、もっぱらの興味関心はウェブ関連のビジネス。その分野で自分もいつか起業したいと思うようになり、就職活動でも「起業のステップになる場所」かどうかを判断基準にしていました。

「もうこれまでの生活には戻れないんじゃないか」はじめて精神科へ向かった日

就職活動の末、ありがたいことに名古屋にある小さな商社から内定をいただきました。入社を決めたのですが、その頃から迷いが生まれます。

起業したいなら、就職せずに実現すればいいのでは?大学の同期の7割は大学院に進学し、それ以外は大手企業に入社する。彼らと比べたときに自分は間違った選択をしているんじゃないだろうか…。

そこからマイナス思考に引っ張られ、実家に引きこもるようになりました。2週間ほど寝続け、あらゆることに意欲が湧かず、マイナスなことを考え続け、不安だけが大きくなる日々。「このままではまずい」と思った私は、自宅から近い総合病院の精神科に行く覚悟を決めます。

しかし、病院の入り口で、引き返してしまったのです。

このまま、診断を受けたらうつ病と診断され、もうこれまでの生活には戻れなくなるかもしれない。

そう思って怖くなりました。うつ病について、詳しく知らなかったからこその偏見もあったのかもしれません。しかし、そのまま数日経っても、マイナスのサイクルを抜け出せず、意を決して精神科に訪れました。

受付を済ませて待合室で待ち、しばらくすると名前が呼ばれます。診察室のドアを開け、そこに座っている先生におそるおそる自分の状態を伝えました。

軽いうつ症状です。お薬出しておくので、様子をみましょう。

…はい。

漠然とした恐怖を持って受診したのですが、先生からうつ病と伝えられたときは、少しほっとしました。この状態は病気が原因なんだ、と諦めに近い感覚を持てたのです。

そこから2週間ほど薬を飲み続けていたところ、意欲も戻り、回復していきました。そのため経過観察のための通院は行かず、そのまま大学に復帰しました。

事前相談もなく会社を退職、起業塾へ

大学卒業までの期間、内定先に入社することへの葛藤は常にあったものの、意欲は取り戻し様々な活動を行いました。

友人に誘われて、とあるNPO法人のイベントスタッフをしたのもその一つです。

当時はかなり過密なスケジュールで働いていました。大学に行き、バイトをし、イベントスタッフとして深夜まで作業。友人の家で数時間仮眠した後、家に帰り、学校に行くを繰り返す日々。しかし、「忙しくて苦しい」という気持ちはなく、「楽しい、幸せ」という充実感が得られていました。

そういった活動を続けていると、あっという間に学生生活は終わり、出社初日を迎えます。当日の朝もまだ、「本当にこの会社で働くのがいいのか」と葛藤していました。

モチベーションが低いまま新人研修を受けていましたが、研修終了後に転機が訪れます。新規事業関連の部署に配属されたのです。自分が求めていた環境で仕事ができる。そう思った私は、土日も返上し、朝から夜まで働きます。

しかし、あるとき、千葉にある起業塾の情報を見つけます。そこで入塾条件に年齢制限があることを知ると、事前の相談もなく上司に「会社を辞めます」と伝え、なりふり構わず会社を退職してしまいました。

当時実家に住んでいたのですが、当然母にも事後報告。それどころか、塾に通える場所に住むため、ネットの情報だけで物件を決め、一人暮らしをはじめると決めていました。

うつ病が再発。過ごしたいように過ごさせてくれる母に感謝

晴れて起業塾の生徒になり、泊まり込みでビジネスについて勉強する日々。あるサービスに出会い、それらに関連するセミナーを開催しはじめます。すると、セミナーがきっかけで自身の著書を出版することが決まりました。

しかし、そこから地獄のような日々がはじまったのです。

執筆開始当初は出版できる喜びを感じていました。しかし、短い期間で取材と執筆を繰り返した結果、残り一章になったときにはマイナスな思考でいっぱい。パソコンの前でぼーっとしている時間が多くなっていました。

今書いているサービスは、すぐにブームが去ってしまうだろう。このまま古くなる情報を世に出したところでどうなるのか…。

そんな葛藤を抱えながら、尽きそうなエネルギーを振り絞りながら、なんとか書き切ります。

発売日も決まり、そこに向かって、出版イベントの準備も進行。書籍は無事発売され、重版にもなりました。しかし、出版後のイベントを終えた私は、張り詰めていた糸がぷつん、と切れてしまいます。

ああ、なにもやりたくない、消えてしまいたい。

塾長に、起業を辞めること、本の印税もいらないことを一方的に伝え、その後の連絡は一切拒否。家に引きこもりました。

しかし、収入がなく、家賃や食費など出費だけがあることに不安になった私は、アパートを引き払い、当時いたパートナーの家に転がり込むことに。少し安心したのも束の間、パートナーとの生活もうまくいかず、ケンカも増え、家にいるのも限界がやってきました。

もう自分が安心できる場所がないから、実家に帰る方がいいかもしれない。でもいきなり飛び出てきた実家に、こんな状態で帰るのは恥ずかしい。だけどこのままでは、ますます体調が悪くなってしまう。

そう思った私は少ないエネルギーを振り絞って、母にメールをします。

たぶん、うつが再発した。こっちにはいられない。家に戻ってもいいですか。

わかった。待ってるよ。

あまり深く聞かず、ただ受け入れてくれた母の返事に、救われました。

実家に帰ってからは、午前中に睡眠、お昼過ぎに起床。なにをするでもなく、ベットから見える天井をぼーっと眺めていました。母が作ってくれた食事をとり、3日に1回のペースでお風呂に入る。夜中になり、かすかに意欲が湧いてると家の付近を散歩をする。

どこで間違えてしまったんだろう。友人はみんな、大手企業で働いている。なんで自分だけこうなってしまったんだ。

そう考えながら、1ヶ月間引きこもりました。ありがたかったのは、母がほとんと私に干渉せず、無理に復帰させようともせず、過ごしたいように過ごさせてくれたこと。そのおかげで、プレッシャーを感じずに、自分のペースで自分の状態と向き合うことができました。

症状を隠しながら就職。「会社に行かなければいけないのに、動けない」

1ヶ月後、意欲も戻ってきて転職活動をはじめます。しかし、応募先にはうつ病のことは隠していました。病気があるのは、働くことにおいてマイナス要素にしかならないと考えていたのです。

結果的には、書籍出版の経歴が活きたこともあり、すぐに転職先が決定。肩書きはWebプロデューサー。働きはじめてからは気分がどんどん上がり、平日は終電近くまで、土日も暇があれば出社して働いていました。

しかしある日、自分の判断で行なった業務で大きなミスをしてしまいます。そのリカバリーのための業務で自分で自分を追い詰めてしまい、「明日が来なければいいのに」と思うようになり、最終的には会社に行けなくなりました。

行かなきゃいけないのはわかっている、でも動けない。

手元にある携帯電話からメールで会社にお休みの連絡を入れて、電源を切り布団に潜り込みました。

当時は寝ている時間が一番安心感があり、目覚めた時には自責の念が強く襲ってきました。夕方になり、おそるおそる携帯電話を見ると、仕事先からの着信が数回と、心配している旨のメール。休んでしまった罪悪感があり、うまく返すこともできず罪悪感だけが膨らんでいく。

そのままぐるぐると考えはじめ逃げ出したくなり、次の日も出社できませんでした。なんとか、病院に訪れると、うつ病と診断。しばらく休んでから復帰を試みましたが、再び会社に行けなくなりました。

仕事ができない自分は社会に必要ないのではないか、もう消えてしまいたい。

そのまま1ヶ月間引きこもって過ごしました。意欲が湧いてきた段階で退職し、再び転職活動をはじめます。ある上場企業の選考を進めていると、大学時代の友人から久しぶりに連絡がありました。

障害のある人の就職を支援する会社の知り合いが、Web周りに強い人を探しているんだけど、話だけでも聞いてみない?

話を聞いたところ、そこではじめて「ソーシャルビジネス」という取り組みを知りました。社会問題の解決を目指して事業を展開し、社会貢献を目指す。「一旦考えさせてほしい」と伝えたものの、その仕事に魅力を感じていた私は、再び連絡をとり話を聞きにいきます。そして、トントン拍子で働くことが決まりました。

うつ病ではなく、双極性障害だった

入社にあたり、東京に移り住み会社が学生インターン用に借りている寮に入りました。

私はWebマーケティング担当として、営業部長と一緒に業務を進めていきます。生活サイクルは8時から19時まで働いた後、夕飯を食べ、20時から24時近くまで再び仕事。目の前にある業務にやりがいを感じていたので、土日も会社で働く。

そんな仕事の姿勢を会社も評価してくれたのか、入社3ヶ月で部門のMVP賞もいただきました。

しかし、またすぐに勢いは失速。平日に休んでしまう日が出はじめ、土日は寮に引きこもります。

「あのときと同じように会社に行けなくなくなってしまうのでは」という不安が頭をよぎりました。しかし、幸か不幸か住んでいるのは会社の寮。同僚も同居していたので、完全な引きこもり状態になることはなく、なんとか持ち直します。

その後は、新規事業開発プロジェクトでリーダーに抜擢されました。

「私に任せてくれるのならば、その期待に応えたい」その一心で土日問わず働きました。しかし、頑張りすぎた私は疲弊し、会社を休みがちになってしまいます。

自分の部屋で寝ていると、ドアを叩く音。

「松浦さん、いるんでしょう?」会社を休んでいる私を気にかけてくれた社長が寮まで訪ねてくれたのです。

今は休んでいるかもしれないけれど、うちには君が必要だからね。

正直、休んでいるところにいきなり来られて、戸惑う気持ちもありました。それでも、私を必要としている人がいるのは大きな支えになりました。

その後、チームのリーダーであるIさんと人事部のAさんも来てくれたのです。私はうつ病の診断歴や気分の浮き沈みの話など、これまでのことを洗いざらい伝えました。するとAさんは次のように教えてくれたのです。

それは、もしかしたら双極性障害かもしれないね。ちゃんと診断受けてみてはどうだろう。

助言を受けて双極性障害をネットで調べるみると、自分の症状と一致するものが多くありました。

私はすぐに病院に行くと、医師から双極性障害の診断を受け、休職するように告げられました。

これまでの気分の浮き沈みの激しさは、自分がおかしいからじゃない。病気が原因だったんだ。

そう知った私は、これまでの行動に説明がつくことに、少しほっとしました。

また休職にあたり、Aさんから、病気休業中に被保険者の生活を保証するための制度「傷病手当金」についても教えてもらいました。病気やけがによって会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に手当金が支給される制度です。

それによって、経済的な不安も軽減できしっかり休めました。しかし双極性障害の対処方法などは探してもいい情報がなく、周りに詳しい医師もいなかったため、これまでと同様、薬を飲んで休むことしかできませんでした。

1ヶ月後には会社に復帰。新規事業のリーダーの立場からは外れつつも、そのプロジェクトに携わりながら、広報業務を担当します。

そこからしばらく経って、チームのリーダーIさんが独立することを聞きます。信頼していた上司が辞めることはショックでしたが、全力で応援したいという気持ちもあり、送別会を行いました。しかし送別会から数日経った私は、また体調を崩し休職することになりました。

その休職期間中である2011年3月11日、東日本大震災が起こります。勤めていた会社の本社や拠点が東北にあったので、これまで関わったことのある人のことを心配しながら、そわそわしていました。

家でテレビを眺めるのが日課になっており、ACジャパンのCMや震災のニュース、緊急地震速報などが繰り返されることで、うつ状態はさらに悪化。そして3月の末に退職することが決まりました。

軽躁状態のときのエネルギー消費を抑えることが鍵になる

落ち込む私を気にかけてくれたのが、IさんやAさんでした。「農作業は、うつに良いらしい」と連絡をくれたり、約束をドタキャンしても懲りずに誘ってくれたりして、私を通院以外で外に連れ出してくれました。

ある日、Iさんから、こんな相談をもらいます。

うつ病などの精神疾患の方に特化した、社会復帰サービスをやろうと思っているんだ。

病気で会社を辞めた人や休職中の人が通えて交流できる場所。再発を繰り返さないようなトレーニングをし、今までの働き方、生き方を見つめ直す場所をつくりたい。松浦さんにも、使ってもらいたいのだけど、利用しながら意見をもらえないかな。

退職して仕事もなかった私は、他に何かやるあてもなかったので、そのサービスの利用を決めました。障害福祉サービスなので、住んでいた区の障害福祉課に問い合わせをし、担当の保健師さんと面談。障害福祉サービス受給証を発行してもらい、正式利用者第一号として利用をはじめました。

それが現職でもある、株式会社リヴァの社会復帰支援「オムソーリサービス(現リヴァトレ)」です。

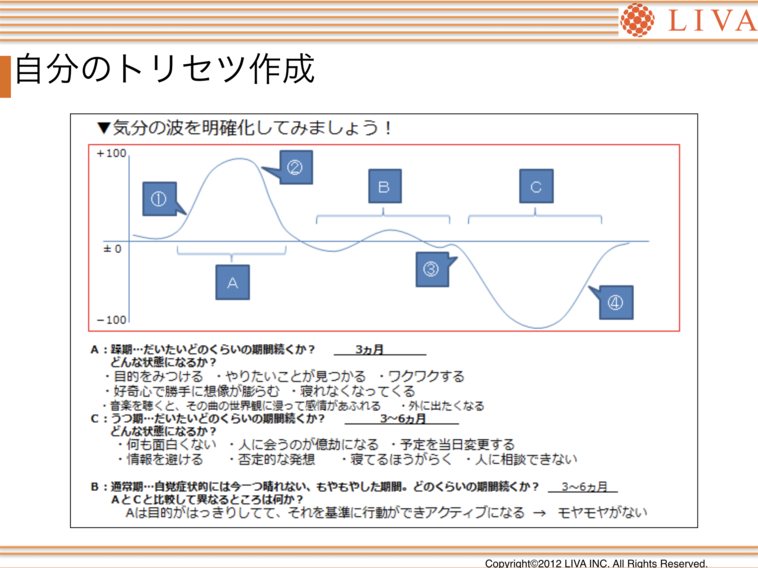

そこではじめて双極性障害の症状をコントロールする方法を試します。具体的には、軽躁で上がってしまう気分や行動を抑える取り組みを行ないました。軽躁状態のときは通常以上にエネルギーを使っていて、一定期間を越えるとエネルギーが切れてうつ状態に落ちてしまう。軽躁状態のときのエネルギー消費を抑えることが、鍵になると知りました。

まずは、自分のことを周囲の人に理解してもらうため、自分の「トリセツ(取扱説明書)」を作成。軽躁状態になるきっかけは何か、そのときはどんな状態か。どうすれば抑えられるのか、うつのときはどんな状態か。そう考えながら気分の波を書き出していきました。

軽躁・うつの期間がそれぞれどれくらい続くか、その時期にどんな感情を持ちやすいのか。自分の気分の波を記入し、把握するためのシート。2011年作成時のもの。(提供画像)

これまで自分について振り返り記録したことがなかった私は、自分で自分の病気をコントロールする意識を持つようになりました。

・新しい環境になると軽躁状態になりやすいので、過活動になりすぎないよう入れる予定の数を減らす。土日のどちらかには「休み」の予定をGoogleカレンダーに入れておき、休む予定がある状態にしておく。

・活動しすぎの状態を他の人に指摘してもらえるようにお願いする。SNSの投稿量が増えた場合も同様。

・眠くなくても、眠剤を利用して睡眠時間を確保したりする。

・Amazonでの書籍購入数から客観的に自分の状態を知る。軽躁だと月に20冊以上買っているが、うつ状態だとログインさえしないので、指標にする。

上記を試しながら3ヶ月が経ち、自分なりの付き合い方が少し見えたところで、再び仕事先を検討しはじめます。

社会人7年間で退職3回、気分の波が大きい自分には組織に所属して毎日出勤するような働き方は難しいだろう。

そう考えた私は、経験のある広報を軸に個人事業主の道を考え動き出します。でも、仕事につながりそうなイベントに参加したり、営業活動もしたりしましたが、仕事につながることはありませんでした。

このままでは、仕事をはじめることすらできないと焦りはじめ、一気にうつ状態になりました。

よく考えてみると、そもそも個人事業主だと自分が活動できなくなったら収入が無くなってしまう。それだと食べていけない。

ぐるぐると考えはじめ再び引きこもってしまいます。

「うちで一緒に働きませんか?」はじめて当事者としての経験が活かせると感じられた

悩んでいた矢先に、リヴァのAさんからメールが入ります。

大丈夫ですか?心配してます。他に利用者さんには会わない時間に来れそうであれば来ませんか?ちょっと話せると嬉しいです。

このままでは、なにも変わらない。私はAさんに会いに行きました。そして個人事業主として働こうと考えたこと、でも難しかったこと、どうすればいいかわからなくなっていることを伝えました。

でもうつ状態になって1週間でこうやって外に出られるようになっているのすごくない?今までは動き出せるようになるまで1ヶ月以上かかっていたんだよね。軽躁を抑えた効果が出てるよね。

Aさんに言われてはじめて気づきました。地道に行なっていたことに効果がある。少しずつ進歩している。そう思って嬉しくなりました。さらにその後、予想だにしないことが起こります。

松浦さん、個人事業主が難しかったらうちで一緒に働きませんか?Iさんともそう話していたんです。松浦さんの経験に基づいて、同じような困難のある人を支援する「ピアサポーター」としてからでどうでしょう。

驚きました。それ以上に自分を必要としてくれるところがあることが、嬉しかった。自然と涙がこぼれていました。すぐに、はい、と返事をしてリヴァで働くことになりました。

担当したのは、これまで経験のあった広報と支援員の仕事です。最初の数ヶ月はピアサポーターとして、その後は社員として働きはじめます。はじめてやる支援員の仕事でしたが、リヴァのサービスを利用している方の相談役やプログラムのファシリテーターは、場づくりに携わるのが楽しかったし、双極性障害当事者しての経験が活かせる実感がありました。

支援員として相談に乗るなかで気づいたことがあります。自分の経験を参考にしてもらうことはできるが、それは相手の解にはならない、ということです。

私が担当する利用者の方で、はじめて双極性障害の方が担当になったとき。私が双極性障害の当事者であるのをその方は知っている状況だったため、「こういう時はどう対応すればいいでしょうか」と私の経験を聞かれることが多々あり、私も嬉々として回答していました。

しかし、その人が体調を崩したときに私には効果があった対処がその人には何も効果がなかったんです。また、その人は事あるごとに私に回答を求める関係性にもなり、「社会に出たときに私がいなくなったら自力で対処できないのではないか」という事に危機感も覚えました。あくまでそれぞれの状態や症状は違うから、自分の正解を押し付けてはいけないと気づいた経験でした。

自分に嘘をつかず、やりたいことからはじめる

入社半年は、定時に帰る。その後や土日も極力予定を入れない。

新しい環境では軽躁のスイッチが入りやすいので、リヴァで働きはじめるにあたり、Aさん、Iさんとこんなルールを決めました。そのおかげで、働きすぎや活動しすぎで気分の浮き沈みが起こることなく仕事をはじめられました。また以下も自分で決めたルールとして実行します。

・スマートフォンで睡眠を記録し、睡眠時間が6時間を切っているときは早めに休む。

・話したいことが複数あっても、全てを話そうとせず、一つに絞ることでエネルギー消費を調節する。

自分に適した対処方法は、最初から把握できていたわけではないですが、何度か気分の波を繰り返すなかで、抑える方法を色々試し見つけていきました。私は躁鬱を頻繁に繰り返すラピッドサイクラーだったからこそ、色々なことを試せたと思っています。

有給休暇も積極的に活用しました。体調を崩したときや退職時に消化するのではなく、自分が仕事とは別に取り組みたいことがあるときにうまく休みを使う。より自分自身を大切にしていく感覚を持ちはじめていました。

また、チームで毎日情報共有する環境だったことで、1人で業務を抱え込まずにすみました。それらが、2年以上の勤続につながったのだと思います。

ちなみに安定して勤務できるようになってから主治医と相談して通院を辞める決断をしました。この時はそこまで服薬の効果を感じず、いつかは断薬したい気持ちもあったためです。

しかし、3年目に入り、異動があったことで新しい職場環境に変わってしまいます。そのタイミングでインフルエンザになったことも影響してか、生活リズムが崩れてしまって過眠気味になり、うつ状態になりました。これまで体調が安定していただけに辛い時期だったことを覚えています。

なんとか調子を取り戻すために行なったのは、「自分が取り組みたいと思えることだけに手を挙げること」。自分の状態に嘘をつかず、「やりたい」と思うことからはじめる。自分自身の心を大切にすることを優先しました。

それによって意欲は戻りましたが、若干軽躁に入っていた私は、定時を過ぎても仕事をしてしまいます。しかしチームのメンバーが指摘してくれたり、見守ってくれたりしたおかげでやりすぎを抑えることができました。

そんななか、自分が新しくチャレンジしたいことが生まれてきます。会社の事業「うつ・双極性障害などの方の社会復帰サービス」の対象をもう少し広げることです。休職、離職中に限らず対象範囲を広げてサービスを届けたい。

そう考えた私は、Aさんに相談し、新規事業プロジェクトの発起人として、リーダーを担当することに決まりました。

「まずは自分を大切にして」嬉しかった妻からの言葉

新規プロジェクトの起案をはじめて数ヶ月後、仕事だけではなくプライベートでも大きな変化がありました。

2014年から付き合っていたパートナーと入籍。その3ヶ月後に子どもを授かったのです。新しい変化が多くあることへの不安もありましたが「なるようにしかならない、周りとは比べず自分たちらしい家族を作っていこう」と考えていました。

新規事業の準備はできうる限り進め、無事子どもが生まれます。1ヶ月間の育休も取得しました。

子育てで一番大変だったのは夜の寝かしつけ。妻と交互に寝かしつけを担当しようとしたのですが、数時間に1回起こされることは想像していたよりもストレスになり、あげくの果てには、妻に助けを求める始末。情けない気持ちでいっぱいでした。

ただ、私にとって短時間での睡眠は、軽躁を引き起こしやすくさせてしまう。そこで、無理しすぎず素直に助けを求められたのはよかったと思っています。

しかし育休期間中、家とスーパーの行き来しかなく、気持ちが塞ぎ込みやすい環境だったこともあり、うつ状態になってしまいます。育休期間が終わって仕事に復帰したものの、完全に意欲がなくなっていました。そのせいで、会社も連続で欠勤もするようになってしまいます。それでも新規事業のプロジェクトメンバーは、そんな私を受け入れてくれました。

すぐに仕事内容を調整できたおかげで、3ヶ月後には意欲も戻り、再び新規事業に携われるように。

しかし、このプロジェクトは難航し、最終的には事業化しないことが確定し、チームの解散も決まったのです。

私は再びうつ状態になりました。思い入れのあるプロジェクトが一区切りしたのも要因の一つだったと思います。最初は風邪のような症状で会社を休み、翌日も行けず、その次の日も同じ。悪循環に陥ってしまいました。

精神科に通院した方がいい。そう思ったのですが、私は前とは違う状況にありました。私は子どもが生まれたのを機に生命保険加入を考えていたのです。加入審査には過去5年間の通院歴の提出がいる。そして、あと1ヶ月で精神科への通院が無くなるタイミングでした。

私は、思い切って妻に相談します。

通院を再開しようと思ってる。それだと保険に入れなくなってしまうんだけど…。

すると妻はこんなふうに言ってくれたのです。

そんなことどうでもいいから、自分のことを大切にするためにも病院に行っておいで。

すーっと肩の荷が下りました。

私はその当時、症状によって将来にも悲観的になっていたので、通院せず保険に入れれば私に万が一のことがあっても家族を助けることが出来ると考えていました。その一方で、「家族とずっと一緒にいることはできないのではないか」という漠然とした不安も抱いていました。

そんな風に完全に視野が狭くなっていた私に、通院を進め冷静な判断をさせてくれた妻。まだこの先も家族で居続けることができるかもしれない、この人となら不安定な私も織り込み済みで家族3人暮らしていけるかもしれない、と少し安心した気持ちが芽生えました。

「双極性障害でも自分らしく働ける」そう社会に認知してもらうために自らが起点になる

妻の言葉もあり、通院も再開。調子が戻ってきて、無事仕事にも復帰します。しかし、以前のようなモチベーションは生まれなくなっていました。そんな状態が続いていたある日、Iさんに悩みを相談します。

サービスや双極性障害でも働けるという事について、より広く認知をしてもらえるように、松浦さん自身が情報発信の起点になってみたら?

Iさんが、自分が心のどこかでずっと待っていた言葉を言ってくれた気がしました。

私はもともといいサービスを広めるために、当事者としての経験を活かせるのであれば、自らが表に出る覚悟を持っていました。しかし、自分からやりはじめてしまうと、どこか、独りよがりのものになってしまうのではないかと危惧して、動きあぐねていたのです。

自分でこれまで失敗だったと捉えていることも、すべて価値になるかもしれない。

これまでの経験が意味のあるものだ、と思える感覚が身体に広がっていきました。これまで友人や一部の知り合いに双極性障害の当事者であることは伝えていましたが、公にはオープンにしてはいない。私だからこそできる形で会社に貢献したい、双極性障害でも自分らしく働ける事を知ってもらうための起点になりたい。

そこで私は実名、顔出しでTwitterをはじめます。働く日々の私の症状とその対処方法をつぶやくと、 同じ症状のある方から「参考になりました」とコメントをいただいたり「双極性障害の可能性があると気づけました。通院して医師の診断を受けてみます」と反応をもらえたりしました。

私が働きながら双極性障害と付き合ってきた歴史を綴ったnoteを公開すると沢山の方がシェアしてくれました。また、双極性障害に関する活動や取組みをしている方からDMをもらい意見を求められたり、実際に一緒に企画をしたりもするようにもなったのです。

自分の経験を言語化し発信することで、つながりが生まれていく。そんな感覚を得られました。

このつながりをネットだけで完結させたくない。そう思った私は、「双極性障害×働く」をテーマにしたオフラインのイベントを個人的に企画しはじめます。「小さく。実験的に、柔軟に」をテーマに掲げ、自分自身が動けなくなる時期もあることを運営メンバーに共有し、周りに頼りながら、今では月1ペースで運営をしています。

あくまでその人の人生は、その人が生きるもの

自身の症状と付き合う上で支えてくれている家族の存在は大きいです。妻には結婚前から双極性障害のことを伝えていました。

一緒に住みはじめたころは、浮き沈みの激しさを目の当たりにして驚いていましたが、今では妻からのさりげない気遣いに助けられています。

私がうつ状態に落ちているときは踏み込みすぎないで、そっとしておいてくれる。気分が上がっているときは「さっき鼻歌歌ってたね」と声を掛けてくれる。「やりすぎなんじゃない」と、傍らどう見えるかという解釈を伝えるのではなく、事実ベースで伝えてくれることで、指摘されたとイライラすることなく、軽躁の状態になっていることを気づかせてくれます。

妻は、「自分の人生を生きるため、まずは自分自身を大切にすること」を大事にしています。その上で私や家族のことも大切にしてくれているのです。人によっては、近しい人が双極性障害になったときに、この人のために自分の人生を使いたいと思うこともあるかもしれません。

でもあくまでその人の人生はその人が生きるもので、私には私の、家族には家族の人生がある。自分のことを大切にしたうえで「この人のためにできることは何か」と考える。この姿勢は、一緒に生活していくなかで妻から学びました。

双極性障害は私の人生の一部

実は私は、過去に一度、自殺を図って失敗したことがあります。それ以降、心のどこかで、今の人生は偶然与えられた余生だと捉えています。だからこそ私自身が何かの役に立つのであれば貢献したい。

その一つとして、まだまだ顔出しでの発信やサポートする取り組みが少ない「双極性障害」×「働く」に関する活動は積極的にしていきたいと考えています。双極性障害と仕事を結び付けられる環境にいる私だからこそ、追求したときに見えるものがあるはず。

今は「”双極性障害×働く”の情報を届け 自分らしい働き方を考えるキッカケとなる」をコンセプトとし、「双極性障害と働く」に関する様々な情報にふれる機会をネットを通じて提供していく、その懸け橋となるWebサイト「双極はたらくラボ」を作ろうとしています。

いずれはオフラインでの場づくりもして、「双極性障害」×「働く」のインフラとなるような取り組みにしたいと思います。

これまでを振り返ると、浮き沈みがあったことで、辛いことはたくさんありました。今でもあります。ただ軽躁の状態で行動してきたことで得たものが多くあります。

元々の気質の部分もあるので全てが双極性障害のせいとは言い切れませんが、軽躁の勢いによって新しいチャレンジをしたり転職をしたり、うつによって引きこもりや退職を経験したり、命を絶とうとまでした。

そんなジェットコースターのような日々の中で出会った人との縁が積み重なって、今があります。自分がやりたいと思える職に就いて、自分の状態や症状をオープンに発信できるし、大切な家族や友人がいる。現在を築き上げる要因の一部には双極性障害があるのは事実です。

だからこそ双極性障害自体が自分の人生の一部だと思えています。双極性障害になってしまった過去は変えられずこれからも付き合っていくもの。だとするならば、自分なりの対処を持ち合わせた上でどうすれば活かせるか考えていきたい。

ただ双極性障害との付き合い方は、今後も変わりうるものだと思ってます。2020年の仕事面でのテーマは「新しいチャレンジは小さな積み重ねの延長でやる」。

実は昨年、双極性障害の方に特化した就労支援施設の設立を社内で提案し進めていた際、プレッシャーから気分が乱高下して大きく体調を崩しました。施設長になった経験もない中、大きな目標を達成するために無理をしていた事が要因です。

その経験を糧に、今までも経験があり、プロセスや完成形のイメージができるものから一歩ずつ挑戦をはじめていくことにしたのです。無理をせず、“自分にとって適切なチャレンジを課す”ことを大切にしていきたいです。

きっとこれからも苦しいことがあるかもしれません。それでも、自分がやれることを考えながら、自分を大切にしながら、家族や仕事や色々な活動を通じて出会った仲間と共に生きていこうと私は思います。

関連情報:

松浦さん Twitter

双極はたらくラボ ホームページ

双極ワーク ホームページ

(編集/工藤瑞穂、撮影/川島彩水)