障害や病気、セクシュアリティなど、世のなかには知らないことがたくさんある。そして“知らない”という状態は、いつの間にか自分と他者との間に過度な境界線や分断を生み出してしまう。

それをなくすために必要なのは、まず“知ること”。けれど、決してそれは容易ではない。限りある時間を使って、どんな情報に触れればいいのか。なにを手がかりにしたらいいのか。途方に暮れてしまい、結局、“知らないまま”でいることに甘んじてしまうことだってある。

そんなとき、ぼくが手がかりにしているのは自己開示をする“当事者の声”だ。

彼らがどんなことに悩み、苦しみ、あるいは喜び、幸せを感じるのか。それを知ることで、自分のなかにある境界線が薄くなっていくような気がする。

これを書いているぼく自身も障害者の両親を持つ当事者として、微力ながら発信活動をしている。記事を公開するたびに「知らない世界に触れることができた」というような声をいただくことが増え、とてもありがたいな、と思う。

同時に、社会が変わるスピードに対して、もどかしさも覚えてしまう。

こんなに困っている人たちがいるのに、どうして社会は変わらないんだろう…。

時折、自分自身の無力さに打ちひしがれることさえある。いくら自己開示をしたって、興味を持ってくれる人にしか届かない。そこになんの意味があるのだろう。

そんな風に落ち込んでいたときに知ったのが、樋口直美さんだった。

あまり知られていない「レビー小体型認知症(レビー小体病)」の当事者・樋口さん

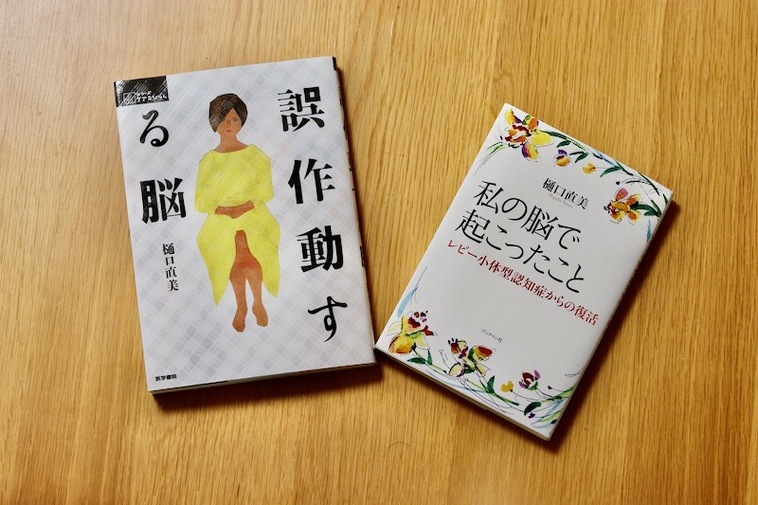

樋口さんは「レビー小型認知症」の当事者。2013年に病気を診断され、以降、著書『私の脳で起こったこと』(ブックマン社。2015年。日本医学ジャーナリスト協会賞優秀賞受賞)や『誤作動する脳』(医学書院。シリーズ ケアをひらく。2020年)で自身の体験や症状について綴り、まさに“当事者”として自己開示をしてきた人物だ。

レビー小体型認知症は、アルツハイマー型に次いで多い認知症とも言われる。個人によって現れる症状が異なるが、幻視、歩行障害などが出るパーキンソン症状、自律神経症状など症状が多種多様で、記憶障害が目立たない場合もある。

「診断名はレビー小体型認知症ですが、レビー小体病と説明してきた」と教えてくれた。

認知症は、病名ではなく、”認知機能が低下して自立した生活ができない状態”を表す言葉です。私の診断名はレビー小体型認知症で、様々な認知機能障害がありますが、介護が必要な状態ではないので、より広い概念であるレビー小体病と説明してきました。

樋口さんの著書を手に取るまでは、このレビー小体型認知症について知らなかった。友人に尋ねてみても、誰も知っている人がいない。ネットで検索すると、「アルツハイマー型と比べて、認知度が低い」と出てきた。

『私の脳で起こったこと』(ブックマン社。2015年。日本医学ジャーナリスト協会賞優秀賞受賞)『誤作動する脳』(医学書院。シリーズ ケアをひらく。2020年)今回の取材は2月初旬に行われました。(編集部撮影写真)

けれど、本を読み進めていくと、この病気が決して他人事ではないことを思い知らされる。それなのに、まだあまり知られていない。そんな現実に直面して、樋口さんは何度も悔しい想いをしたのではないだろうか。自分の病気が理解されない。それによって不便さを味わうこともきっとあったはずだ。

それでも、こうして樋口さんが自己開示を続けてこられたのは、どうしてなのか。樋口さんを奮い立たせているものに触れてみたいと思った。

当初は「うつ病」だと誤診されてしまった

樋口さんがレビー小体型認知症と診断されるまでには、実に長い年月を要した。最初に病院に相談に行ったのは、41歳の頃。重い頭痛と倦怠感を繰り返すようになり、不眠になったことがきっかけだった。

何カ月か不調が続いて、そのうち眠れなくなってしまったんです。すると、翌日はひどい頭痛で、仕事にならないんです。だから「睡眠薬を飲んで、なんとか乗り切らなくちゃ」と思って、保健センターに電話相談をしたら、大きな病院の精神科を紹介されて。受診してみたら、「うつ病」だと言われたんです。

「違うと思います」。診断結果を聞き、樋口さんは言った。気持ちが鬱々としているわけでもないし、とにかく仕事がしたいと思っていたのだ。けれど、医師の説明に従い、うつ病の治療薬を服薬することに。結果、病状は劇的に悪くなっていったという。

頭痛も倦怠感もひどくなって、意識が朦朧とするようになりました。銀行のATMに行けばカードを、スーパーに行けば買ったものを置き忘れてしまう。常に高熱が出ているような感じで、立っているのも苦しかった。

そのうち不安発作にも襲われて、居ても立っても居られなくなってしまうんです。このままだと自分はなにをするかわからないと思って、外に飛び出して全力で歩き回ったり…。

それを医師に伝えると、薬が増え、さらに悪化してまた増量の繰り返し。病状は悪化の一途だった。生命の危険を感じる地獄のような日々を4カ月ほど過ごした。そこで主治医が替わり、処方される薬にも変化があったことで激しい副作用はやっと収まった。

新しい主治医から「この薬はあなたには合わないようですね」と言われ、違う薬を処方されたんです。量も減りました。それで、だいぶ楽になりました。ただ、それでも頭はぼーっとしていて。読書が好きなんですけど、本も読めませんでした。文字は認識できるのに、なぜか頭からすり抜けていってしまう。

仕事も辞め、家で療養していると徐々に落ち着いてきた。薬を減らすと更に改善した。普通に生活できるようになるにつれて、「社会とのつながりを取り戻すために働きたい」と思うようになったそう。そして門戸を叩いたのはコールセンターでの仕事だった。無事に採用され、喜んだのも束の間、樋口さんをつらい現実が襲う。

薬の副作用で記憶力がものすごく低下していたんです。研修期間に教えられたことも、まったく覚えられなくて。必死で覚えようとしたんですけど無理で、講師も周囲も「え、なにこの人…」っていう顔で見ていました。そのうちストレスで具合が悪くなってきて、また頭痛と不眠に悩まされるようになってしまって。

それで病院に行くと、せっかく減った薬がまた増量されてしまう。その副作用でまた頭が朦朧とする…とその繰り返しが続きました。後で知りましたが、向精神薬で朦朧としたり、激しい副作用が起こるのもレビー小体型認知症の特徴だったんです。

「レビー小体型認知症」であることがわかって

うつ病と診断され通院していた樋口さんが、レビー小体型認知症を患っていると判明したのは50歳のとき。最初に病院を訪れたときから、9年の年月が経っていた。「あまりにも長いですね…」とこぼすと、樋口さんは苦笑しながらもその経緯を話してくれた。

うつ病治療のために同じ総合病院に通院しながらも、ずっと「薬をやめたい」と言っていたんです。毎年自動的に主治医が替わったんですが、7人目の主治医が減薬に熱心だったこともあって、初めてその希望を受け入れてもらえました。

薬をやめてみると、頭もクリアーになって、本も以前のスピードで読めるようになった。「うつ病が治った!」と喜んだのを覚えています。初診から6年近くが経っていました。

けれど、またしても体調不良の波が。しかも、今度は新たな症状が加わった。

視覚的な錯覚、いわゆる錯視が頻繁に起こるようになったんです。たとえば、夜に車を運転していると、人が変なところに座っている。それをよくよく見てみると、人ではなくて立て看板だったりするんです。

そんなことが続いて、「目の錯覚が多いなぁ」と思っていたんですけど、あるときとてもびっくりすることが起きました。そろそろ寝ようと思って寝室のドアを開けたら、私の布団に見知らぬ男性が寝ていたんです。思わず叫びそうになりました。でも次の瞬間、パッと布団に変わったんです。

目の錯覚にしては細かい部分までくっきりと見えすぎる、おかしいと感じた樋口さんは、自身に起きていることを調べてみた。そこで行き着いたのが、レビー小体型認知症という病名だった。

症状を見ると、ほぼすべて当てはまっていました。うつ病と誤診されやすいとか、薬の副作用が出やすいとか、悪夢を見て叫ぶとか、幻視とか…。でも、「私は認知症じゃないから違う」と自分に言い聞かせて、認めませんでした。

それから一年後くらいに、テーブルの上を這う虫を見つけたんです。それが目の前で小さな綿ゴミに一瞬で変わった。さっきまでは間違いなく虫だったのに、いま目の前にあるのはただの綿ゴミ。その瞬間、「あぁ、私はレビー小体型認知症なんだ」と思いました。

この病気に詳しい専門医を調べ、大きな総合病院を訪ねたところ、レビー小体型認知症と診断された。しかも「進行を遅らせるためにあなたにできることはありません」と言われてしまったという。

ある日突然、自分が未知の病であることを宣告されてしまったら――。当時の樋口さんの心境を思うと、胸が痛む。ぼくだったら、自暴自棄になってしまうかもしれない。ところが樋口さんはそうではなかった。

愕然とはしましたけど、「負けるもんか」とも思いました。このまま死んでたまるか、と。処方された抗認知症薬は、すごく効きました。幻視もなくなりましたし、動くのもつらかった体調不良も改善して。それもあって、「なんとかなるぞ」と希望を持てたんです。

身近な人たちの理解が、孤独から救ってくれた

病気と前向きに戦っていくことを決めた樋口さん。当時のことを振り返る表情も、どこか明るくあっけらかんとしている印象を受ける。でも、本当に最初から前向きでいられたのだろうか。

もちろん、なにかの間違いであってほしい、と願う瞬間は何度もありましたよ。診断された夜、布団に入っても眠れませんでした。これから毎日、私の脳は壊れていくんだ。

いまが人生のなかでのベストで、明日、明後日、明々後日とどんどん脳細胞が死んでいって寝たきりになって、本に書いてある通り10年以内には死ぬんだ。そう思うと、それまで経験したことのない恐怖に襲われました。

静かにまっすぐ、そう呟いた樋口さんを見て、ぼくはとても哀しい気持ちになった。どこか遠いものだと思っていた“死”が、急に身近なものになってしまう。その恐怖は想像以上のはずだ。

同時に、ぼくは樋口さんの家族にも思いを馳せた。大好きなパートナーが、大好きなお母さんが、未知の病気になってしまった。そんな状況を思い浮かべるだけで、涙がこぼれそうになる。ぼくはそれをグッと堪え、家族へカミングアウトするまでの経緯に耳を傾けた。

家族には言えない、と思いました。子どもには心配をかけたくなかったですし、夫はこんな絶望的な情報を受け止められるだろうかと。健康なふりもできなかったんですけど、それでも、わずかでも希望が持てる情報が見つかるまでは言えないなって思ったんです。

すると、そんな樋口さんの様子を察したパートナーが、あるとき口を開いた。「なにを思いつめているの」。それに対し、樋口さんは「虫が見える」としか言えなかったという。その先の言葉が続かず、次から次へと涙があふれてしまったのだ。

それはきっと目の病気だよ。治療すれば治るよ。大丈夫だよ。

樋口さんを励まそうとする、パートナーの言葉に、樋口さんは溝を感じてしまった。

大丈夫ではない。私の病気は治らない。でも樋口さんはそれをパートナーにどう伝えればいいのかわからなかった。

病気の進行にも幻視にも怯えていた樋口さんは「この気持ちを健康な人に理解なんてできるはずがない」と思っていた。

けれど、レビー小体型認知症を患っても元気に過ごしている人がいるという情報を聞いた樋口さんの胸に、希望の火が灯った。自分も元気で生きられるかもしれない。その可能性を提示することができれば、家族にも病気のことを伝えられる。

樋口さんは、本当のことを打ち明けることに。しかし、パートナーは当然ながらショックを受けていたそうだ。

なにかの間違いじゃないのか、と言ってました。むしろ子どものほうが冷静で。就職したばかりでしたが「大丈夫だ、心配するな。介護なら俺がやってやる」って。近い将来、歩けなくなる可能性もあると伝えても、「歩けなくなったら車椅子に乗ればいいじゃないか!」って…。

息子さんの言葉は、樋口さんの胸に突き刺さった。「なにを悩み、怖れていたんだろう」と吹っ切れ、進行を遅らせるためなら何だってしていくぞと奮い立った。

また、近しい友人たちも、みな自然に受け入れてくれた。なかには「もっと早くわかってあげたらよかった…」と声をかけてくれる人もいたという。

病気がわかってから、ずっと孤独だと思っていました。でも、決してそうではなかった。逆に、自分が勝手に心を閉ざして、孤独になっていただけなんですよね。話してみれば受け入れてくれるし、「こんなに支えてくれる人がいるんだ」ってわかったんです。

そして、最もショックを受けていたパートナーも、次第に樋口さんの病気を受け入れるようになった。

どんどん進行して、なにもできなくなってしまうという世間一般のイメージがあったんだと思います。そしたら誰だって簡単には受け入れられないですよね。でも、私も夫もそうじゃないって段々わかってきて、幻視も別に異常じゃないって、いまはふたりとも思っているんですよ。

だからいまは、「この虫、見える?」って訊くと、「見える、見える」とか、「いないよ〜」とか、お互い何でもない普通のこととして話せます。

過去にしがみつくのはやめて、前を向きはじめた

いまはなんとかレビー小体型認知症と付き合いながら暮らしている樋口さん。その日常生活には、「時間感覚がない」という。

いまが何年何月何日何曜日なのかがよくわからないんです。来週も来月も3カ月後も感覚的には区別がなくて、すべてがぐちゃぐちゃに混ざっている感じ。

過去の出来事も、それがいつ起こったことなのかわかりません。全部が濃霧のなかにあるようなイメージです。だから、予定も覚えられません。

ただし、「時間以外のタグ」があれば、過去のことをはっきりと思い出すことができる。

たとえば、「1週間前」というタグではなにも思い出せないけれど、手帳を開いて「品川」と書いてあるのを見ればそのタグからそのときのことを詳細に思い出せるんです。

これはちょっと不思議な感覚だ。当事者でないとイメージしづらい分、理解を得るのも難しいかもしれない。その温度差からなにかトラブルが起きたことはあるのだろうか。

以前、友人と旅行をしたとき、時間感覚のズレを痛感することがありました。私はまだ朝だと思って友人とずーっと話し込んでいたんです。すると友人が遠慮がちに「こうして話しているのも楽しいけど、せっかくだし外に行かない?」って言うんです。

最初は意味がわからなかったんですが、時計を見てみると、11時になっていて、「え!もうこんな時間なの!」と慌ててしまいました(笑)。

対人関係において、時間という概念はとても重要なもの。約束を守ることひとつとっても、正確な時間感覚がなければかなわない。そのため、樋口さんは日頃から工夫をしている。

予定は必ずカレンダーに書き込んで毎日何度も確認しています。外出するときは、電車に乗る時間、家を出る時間、戸締りをする時間、身支度をする時間、とすべて紙に書き出すようにしているんです。時間を逆算しながら行動できなくて、頭のなかで計算しようとすると失敗する。

だから、ちゃんと電卓を使って計算して、書き出して、それを見ながら行動する。でないと、自分ではまだ余裕があると思っているのに、その時間がなぜか消えてなくなっているってことがよくあるんです。

失敗を繰り返しながらも創意工夫を凝らし、なんとか過ごせてはいる。それでも取り返せないものもたくさんある。

病気になる前は料理が大好きだったんですけど、いまでは大嫌いになってしまいました(笑)。この病気の症状で嗅覚がほとんどないし、レシピも思い浮かばないし、同時進行で作業できない。タイマーがないと、料理は絶対にできません。ジョギングや水泳も好きでしたが、いまは血圧が下がって気持ち悪くなってしまうので控えています。

好きだったことが病気に奪われてしまう。その苦しみは、ぼくにはまだ想像がつかない。

残念ですけど、仕方ない。慣れちゃいますよ。それがふつうになるというか。でも、人間ってそういうものじゃないですか?私の場合、ストレスがかかると、病状が悪化するんです。体調も悪くなるし、幻視や幻聴も増える。だから、とにかくストレスを軽減させることを意識しています。

過去にしがみつくと、それがストレスになるでしょ。だから、「こうだったらよかったのに」とは思わないようにしています。

自身にかかる負荷をなるべく減らし、健やかに日々を過ごす。樋口さんにとってのそれは、まさに“生きる事”に直結している。だからこそ樋口さんは、「自分の身体の声」に耳を傾けることを意識しているという。

身体の感覚って、センサーだと思うんです。五感に異常を感じたら、自分を守らなければいけません。自分で自分を観察して、「こういうときは、こうなる」ということがわかっていれば、対応できますよね。

私も最初に不眠で悩んだときは薬で眠ろうとしましたけど、眠れないということは、身体が危険信号を送っているということですよね。ちゃんとその信号を受け止めなくちゃいけなかったんです。

病気になったことで、身体が放つメッセージに敏感になったという樋口さん。それはいま病気を患っていない人にとっても大事なことだ。自分の身体の声に耳を傾ける。ぼくはこの言葉に、耳が痛い思いをした。

社会は急には変わらない。それでも発信を続ける理由

樋口さんのこれまでの歩みを伺い、いよいよ核心に迫ろうと思った。なぜ自己開示をし、レビー小体型認知症のことを発信し続けてこられたのか。このインタビューで、ぼくが一番訊いてみたいと思っていたことだ。

率直に尋ねてみると、樋口さんはゆっくりと口を開いた。

レビー小体型認知症だと診断される前、病気のことを調べると、ひどいことしか書かれていなかったんです。「早期から問題行動が多い」「誰もいもしないのに、そこに人がいると騒ぎ出す」とか…。でも、そうじゃない。

私たちには、実際に人がくっきりと見えているんです。本物との見分けはつかないです。でも、この説明は違う、と言えるのは当事者しかいないじゃないですか。だから、私が言わなくちゃいけないと思ったんです。

世のなかには、当事者になってみないとわからないことがたくさんある。当事者ではない人たちは、それを道標にし、知らない世界への扉を開く。そう思うと、当事者の発信はとても重要で、ありがたいことだとも言える。

一方で、知られていないことを発信する上では、偏見が生まれるといったリスクもある。樋口さんはそこに恐怖を感じなかったのだろうか。

もちろん、ありましたよ。私が言わなきゃいけない、状況を変えていかなくちゃいけないとは思っても、すぐにカミングアウトする勇気もなかった。私が差別されるのは、耐えられます。

でも、子どもがこれから就職や結婚の時期を迎えるのに、もしも私のせいでダメになったら、と考えると、ものすごく悩みましたね。

樋口さんが病気になってしまったのは、樋口さんのせいではない。それなのに、自身の病気のせいで家族に迷惑がかかるかもしれない可能性を考慮しなければいけない。それはまるで、マイノリティの当事者だけがマジョリティに歩み寄っているようにも見える。

それはなんて哀しいことだろう。どうして社会は、もっとマイノリティ側に目を向けてくれないのだろう。

社会はこんなにも豊かなのに、いまだにマイノリティの人たちを置き去りにしている部分があると思う。それを痛感するたびに、ぼくは憤りすら覚える。

そう口にしたぼくに、樋口さんが言った。

それは、短いスパンで考えすぎなんです。

樋口さんは笑っていた。嘲笑などではなく、小さな子どもがゆっくりと大きくなるのを見守るような、とても温かい笑顔だった。

社会はそんなに急には変わらないんです。でも、ずっとしぶとく発信していくと、変わっていくんですよ。それこそ、5年くらい前なんて、レビー小体型認知症を知っている人なんてほとんどいなかった。

でもたくさんの人の努力があって、最近になって、病名が少しづつ知られてきたなぁと実感できることが増えました。

社会は、すぐには変わらない。樋口さんの言葉が、胸に響いた。そうか、ぼくは焦りすぎていたのかもしれない。

変わらない社会に対する悔しさはよくわかります。私も同じでした。でも、いまはもう少しポジティブに捉えていて。いまの社会って誰もが傷や不安を抱えて、引け目を感じて、ビクビクと生きていると思いませんか?

こんな社会のなかで、病気や障害のある人たち、いわゆるマイノリティの人たちは、先駆者というか、そんな状況を生き抜くための知恵を持っている貴重な存在だと思うんです。

だからこそ、“マイノリティはカッコいい”。樋口さんはそう続けた。

soarのインタビューに登場している人たちって、みなさんとてもカッコいい。彼らを見ていると勇気をもらえるし、こんな風に生きたいと思わされます。そういうマイノリティの人たちには、彼らが培ってきた知恵とか技があって、それは他の多くの人にも役立つはず。

だから、彼らが自分の考え方とか感じ方を発信していくことで、いわゆる「ふつう」と言われている人たちの生き方も楽になると思うんです。

『誤作動する脳』には、この病気のバラエティーに富んだ症状を私がどう体験し、どう困って、何を感じ、考えて、どう太刀打ちしているかが書いてあります。それがわかれば、どんな症状も“異常”とは思えなくなると思うんですよ。

私の症状は、発達障害とか高次脳機能障害とか、いろいろな脳の病気や障害の方と共通点がすごく多いんです。だから病名の括りを越えて、いろいろな当事者もそうでない人も、知ることでもっと楽になれるんじゃないかって。そんなふうに役立てばいいな、と思っています。

発信するってすごく時間がかかるし大変ですけど、諦めずに続ければ、見えないところで何かが少しづつ変わっていくって信じています。

樋口さんのお話を最後まで聞いて、ハッとした。このインタビュー空間にいた3人のスタッフ、ライターであるぼくと、カメラマンと編集者。この瞬間、3人には樋口さんの言葉がしっかり届いたではないか。樋口さんが発信を続けたことで、レビー小体型認知症について理解を深めた者が、また3人増えたのだ。

この数字を少ないと思う人もいるかもしれない。でも、樋口さんが言う通り、社会はゆっくりと変わっていく。だとするならば、たしかに理解をした人間が3人増えたという事実はとても大きいものだと言えるだろう。

そして、この記事を読んだ人もまた、レビー小体型認知症についての理解を深める。それがじわじわと広がっていけば、やがては社会全体に浸透していくのだ。

自身のマイノリティ性を開示し、発信していく。その行為は決して無駄なんかじゃない。声に耳を傾けてくれる人がひとりでもいるならば、それは“前進”と言えるのだから。

樋口さんに出会って、ぼくはとても大切で、忘れてはいけないことを教わった気がした。社会を“ゆっくり”変えていくために、これからも自己開示をし、また、それを続けている人たちの声をすくい上げていこう。

関連情報:

樋口直美さん公式サイト

『誤作動する脳』医学書院サイト

(編集/徳瑠里香、写真/川島彩水、企画・進行/木村和博、協力/高村由佳)