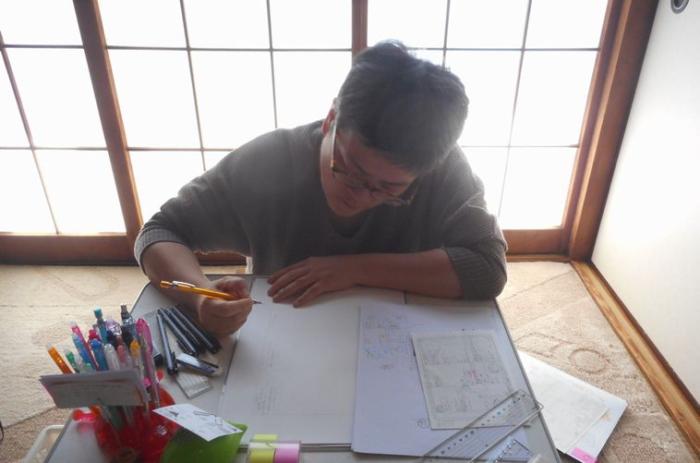

こんにちは!漫画家の岡田がるです。同じく漫画家である夫との二人暮らしです。

私には「多発性硬化症」という難病があります。多発性硬化症とは中枢神経系の疾患の一つで、今のところ原因不明であり、完全に治す治療法はありません。英語での表記はMultiple Sclerosisなので、頭文字をとって「MS」と呼ばれることもあります。

MS関連のウェブサイトや医学書などでは、脳や脊髄、視神経の病気とされており、症状としては感触や温度の感覚が鈍くなるなどの「感覚障害」、手足に力が入りにくいなどの「運動障害」、ものが二重に見えるなどの「目の障害」などが挙げられています。

症状の種類や程度、治療方法は人によってさまざまです。

現在、私は漫画やブログを通し、一MS患者としての体験談を発信しています。

今回、私がMSを発症してから現在までどのような日々を過ごしてきたのかや、病気を通して考えてきたことなどをお話します。

さまざまな縁や運が重なり始まった、漫画家としての人生

私は幼少期から漫画を読むことが大好きでした。弟もまた漫画が大好きで、二人そろってお小遣いはすべて漫画に使っていたほどです。

家には漫画がたくさんあり、同じ学校の知らない子がそれを目当てに家に来て読んでいることもありました。この頃はあくまで読者側で、「漫画家になりたい」とは思っていませんでした。

ところが、大学卒業後に新卒で入社した証券会社を退職し、漫画の世界に足を踏み入れることになります。

きっかけは父でした。これからどう働いていくかを考えているときに、漫画雑誌に掲載された「漫画家のアシスタント募集」を父が見つけ、勧めてくれたのです。

「漫画が好きなんだし、どうせ何もやることがないんだったら、応募してみたらどうだ?」

「漫画を描くのは上手い人で、私は読む側だから…」

読むのは好きなものの、描いた経験はなく、躊躇する私。

「なぜ、応募する前から決めつけてる?ダメ元で応募だけしてみればいい」

この一言がきっかけでアシスタントの応募を決めました。先生いわく、「漫画の技術は応募者の中で一番無かったけれど、やる気を感じたから」という理由で、採用されました。

(提供写真)

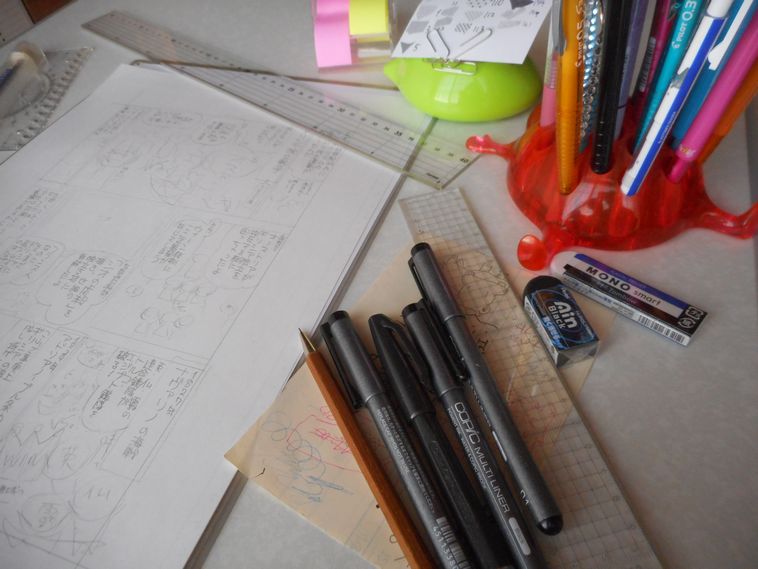

アシスタント時代は漫画を「描く」ことよりも、制作する上での知識を「学ぶ」ことの方が多かったです。

しばらく働いていましたが、ある日肋骨を2本折り、アシスタントを休まなければいけなくなりました。家で安静にしているタイミングで、知り合いの漫画家から「一生、アシスタントでいるつもり? 漫画家デビューする気はないの?」と突っ込まれ、自分でもどうしたいのか考えてみました。

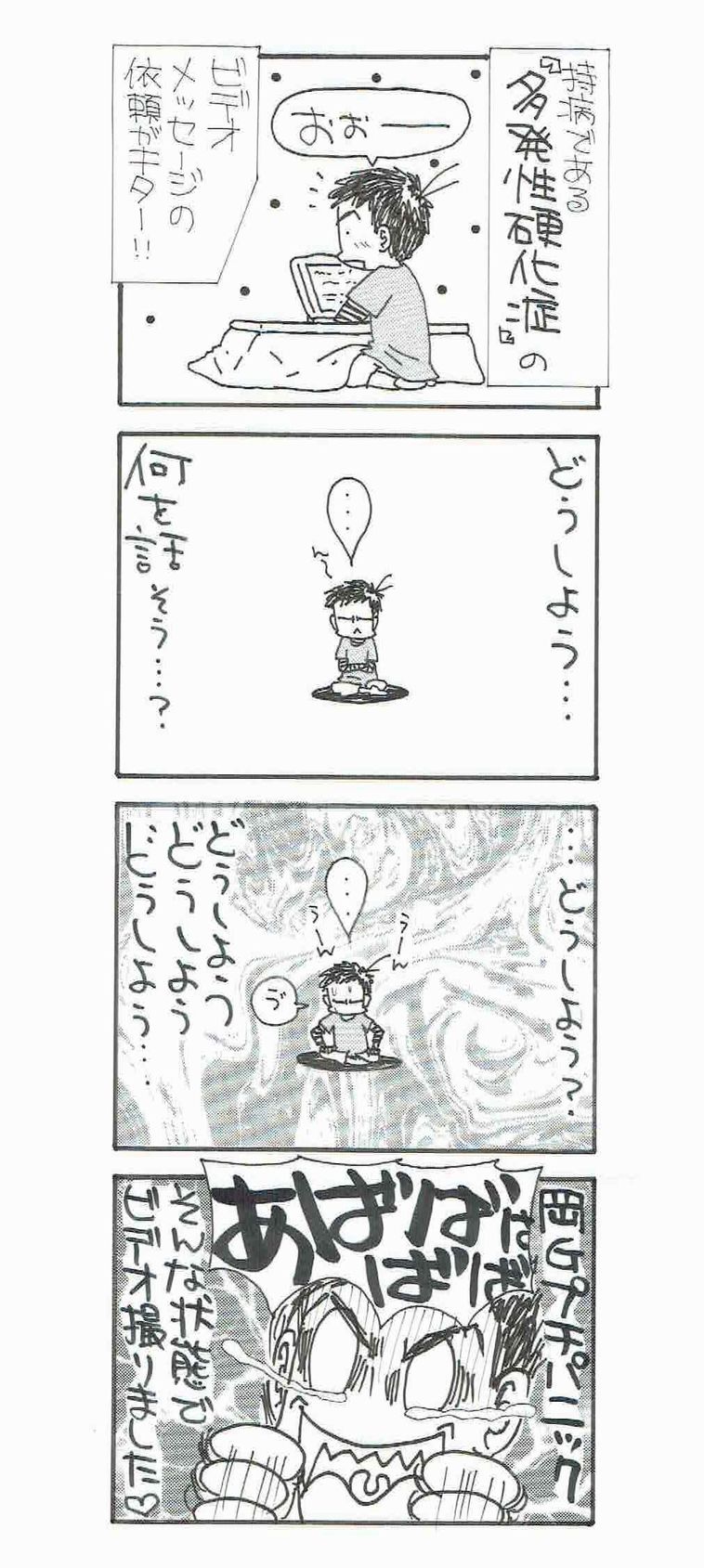

そこからなぜか「2週間以内に漫画を制作し、賞に応募するか、出版社に持ち込みに行かなければ、50型のテレビを買ってあげる」と言う約束をさせられ、有言実行せざるをえない状況となりました。

大慌てで四コマ漫画2本ととショートストーリー漫画1本を描き、三つの出版社に持ち込むと、一つは新人賞を受賞、二つの出版社で連載が決まりました。こうして気づけば私の漫画家人生が始まっていたのです。

原因不明の病。不安に包まれる中で診断された「多発性硬化症」

そこから漫画家として活動を続けてきました。しかし、あるときMSの初期症状が突然現れます。

ある日の散歩中から、突然電池切れしたような状態になり、動けなくなることが増えました。持病で腰痛があったため、原因はこれだろうと思っていました。

そして次第に無気力さを伴うようになります。布団から出る気力がなると同時に、食欲も減退。夫が気遣い声を掛けてくれるのに、返事をしたくても言葉が出てこず、自分になにが起こっているのかわからない日々が続きました。最終的には夫に付き添ってもらい、ホームドクター(かかりつけ医)がいる病院に向かいます。

しかし原因がわからず、詳しく検査ができる病院を紹介してもらいました。そこでも原因は分からず、最後は大学病院を紹介され、問診後、そのまま入院することに。

この時は手続きや調べもの関係など、夫が率先して動いてくれました。もし一人だったら、病院をたらいまわしの途中で諦めていたかもしれないです。

その間も高熱が続いていたため、前後の記憶はおぼろげにしか残っていません。ただ、入院が決まったことにより安心感を抱いたことだけは覚えています。

安心感も束の間、たくさんの検査を受けましたが、相変わらず原因がわかりませんでした。

ある日、持ち込んでいた電子辞書で『家庭の医学』を検索していたところ、自分の症状と近い「多発性硬化症(MS)」という病気を見つけます。挙げられている症状を見ると、かなり当てはまっており、中でも体温が上がると一時的に脱力する「ウートフ現象」に心当たりがありました。

入浴中にのぼせて動けなくなることがあったのです。入院中にシャワーを浴びた後、力が入らなくなり、病棟の廊下を這って移動することもありました。

ウートフの症状について先生に話し、MSを念頭に改めて検査をし、正式に確定診断されたのです。ずっと原因不明だった不調に名前がつくことで、やっと安心できました。

予測できない多発性硬化症と膨らむ将来への不安

病名が分かり安心するのも束の間、今度はそれ以上に将来への不安が大きくなっていきます。

MSの症状は人によりさまざまで、再発と寛解を繰り返すことが多いです。経過を予測することは難しいため、その時々の症状と付き合っていかなくてはいけません。

私の場合、半身麻痺で排泄困難だったためオムツを付けていたし、自力で車椅子に乗ることすらできない時期もありました。

「この状態のまま平均寿命まで生きたら、40年以上夫に介護をさせなきゃいけない。一生、迷惑をかけるんだ。どうしよう…?」

そんな思いが常に頭の中をめぐっていました。

左手はかろうじて少し動かせるものの、利き手の麻痺が酷く、漫画を描くことはおそらく二度とできない。そんなネガティブな気持ちを抱くことが多くなりました。

しかし時間が経つにつれ少しずつ気持ちを消化できるようになり、「どうしよう」から、考えてどうなるものでもない」と思えるようになったのです。

急性期の症状悪化を抜け、リハビリをはじめました。ところが字を書くときに手が震える、気を抜くと崩れるように倒れてしまうなど、とにかく体が言うことを聞いてくれません。

それでもMSを専門としている部長先生、呑気で優しい先生、いつも明るい先生がたが最善を尽くしてくれるという恵まれた環境にいたため、前向きに頑張ることができたと思います。

見舞いに来てくれた人たちと、涙が溢れた手紙

入院中は、多くの知り合いが見舞いに来てくれました。

漫画家の先輩は、「ほらほら、元気です~」と歩行器で歩いて見せたのが逆に痛々しかったようで、「がる…ごめん」と泣かれてしまいました。「常に元気な“がる”」というイメージを持っていたため、想像していた以上に弱っている私の姿にショックを受けたそうです。

その時もらった手紙には、次のように書かれていました。

がるはどうせ「大丈夫、大丈夫」っていうだろうけど、今は全然大丈夫じゃない。ちゃんと人の好意に甘えなさい。

その手紙を読んで、思わず号泣してしまいました。

心配かけないように笑って見せる。今までに無い困難だけど、「大丈夫」と無理してでも笑って踏ん張る。気持ちの部分は自分でどうにか消化するしかない。

そんな自分の心の奥底の思いを見抜いてくれていたのが、本当にうれしく、逆に申し訳なくも感じてしまいました。

ほかにも病院の近所に住む友人がちょいちょい顔をだしてくれました。さらに、その友達のお母様がこの病院で働いており、面会時間外に顔を出してくれることも。入院中は時間を持て余していたので、とてもうれしかったです。

長引く入院によるノイローゼ、突然の退院

入院当初は1週間くらいで退院できそうだったのが、あるとき肝臓の数値が急激に悪化し、退院延期となりました。入院期間が長引くにつれ私の心はやさぐれていきました。

外泊許可が出たときもありましたが、楽しい、うれしいことだけではありませんでした。白を基調とする病院に比べて、久しぶりに帰った家はなんだか暗く感じます。

夫は毎日ここで一人なんだ。

「家に帰っても暗いんだよね」と話していた夫を思い出し、申し訳ない気持ちになりました。

(提供写真)

久しぶりに家で過ごすなかで、いろいろな感情が溢れてきました。「こんなにも出来ないことがあるのか」と感じる現実の厳しさ。一時外泊は嬉しい半面、病院に戻らなければならないことで込み上げてくる寂しさ。入院前は家で夫と向かい合って仕事をし、当たり前に一緒にいたので、夫のいない日常生活が寂しく、不安でしょうがなかったのです。

肝臓の数値はあまり改善せず、退院時期も分からないし、先も見えなくなっていく……。気づけば私はノイローゼ気味になっていました。心の調子の悪化に気づいた先生と看護師さんが、退院に向け話し合ってくれました。

そして肝機能改善の投薬のため、近所のホームドクターの元へ毎日通院するという条件で、退院が許可されました。「30年以上肝臓の専門医をしているけど、ここまで原因を特定できないのは初めて」と言われ、現在も原因は分かっていません。

退院したものの、筋力が落ちたため「立つ」「座る」だけの動作すらも難しく、基本的には布団で安静にする生活でした。退院後の家では、こたつに一度座ると上手く立ち上がれないほどに筋力が落ちていたため、基本的には布団の中で安静にしている生活が続きました。

それでも入院しているときに比べれば、夫がそばにいてくれるだけで楽しく、十分幸せなのです。

現在、病気自体は寛解していますが、いくつか症状が残っています。一つがレルミット兆候という首を前に曲げると背中に電気が走るような痛みを感じる症状。もう一つが前述のウートフ。体温が上がると脱力してしまうので、時々動けなくなってしまいます。ただどのタイミングで症状が出るのかは判断が難しく、経験による勘に従い対処しています。

例えば入浴中はのぼせないように気をつけたり、倒れそうになったときのために椅子を用意したりしています。

症状に慣れるのは難しく、「再発したのではないか」と疑っては過剰に反応したりと、ストレスも大きいです。ですがMSと分からなかった時期比べれば、今は再発しても専門の先生に診てもらえるという、大きな安心に繋がっています。

一人の患者として、ありのままを届けるために

2015年5月からは、MSの患者さんやその家族、友人に向けて発信するため、私の体験をブログで綴っています。また入院中に出版関係の知人が見舞いに来た際、「せっかくだからこの体験を漫画に」という話になり、縁をたどって朝日新聞出版社に行き着きました。

そこから生まれたのがエッセイ漫画、『難病患者になりましたっ! 漫画家夫婦のタハツセーコーカショーの日々』です。

発症当初、インターネット上で病気について情報を探した際は、情報が溢れすぎていたため判断に困りました。そんなとき、一番安心できたのは患者さんの生の声です。

「自分には無い症状だけど、こういうのもあるんだ」「この人、すごく頑張っているなぁ…」などなど。

先輩患者さんから聞いた経験や情報が参考となり、勇気付けられ、助けられたことが多々ありました。次は自分がバトンをつなぎ、その立場になれれば嬉しいと思ったのがきっかけです。

発信する上で気を付けていることは、「等身大の経験を描く・書くこと」です。

もし症状について大変なことばかり書いていたら、病気への知識が少ない人が読んだとき、不安が増大してしまうでしょう。かといって、心配させまいと実際よりも控えめに書くと、病気になったばかりで何も分からず、ブログを参考にしたい人が「自分の症状はMSには当てはまらないの?」「実際は大したことないんだ」などと勘違いしてしまうかもしれません。

だからこそ自分の経験したすべてを等身大できっちり書く。加減はせず、ありのままの事実だけ。あくまでも一患者の経験として参考になればと思っています。

発売後はファンレターやお守りを実際にいただいたり、SNSで感想をいただき、相談を受けることもありました。また私の周りの人たちや友人も、漫画を通して病気に対する理解を深めてくれました。この本を通してMSについての知見を、もっともっと世の中に広げられればと思っています。

バイオジェンのMS DAY企画で、ビデオメッセージを収録したときの話。収録ページ:多発性硬化症サポートナビ内・World MS Day 2019(提供画像)

「倒れるときは前のめり」、できることを最大限に尽くす

私は病気を言い訳に「悲劇のヒロイン」にはなりたくない、と思っています。また病気が漫画家としてハンデになるとは考えてはいなかったし、今も感じてはいません。

難病も考え方によっては「単なる持病の一つ」。特別なものと考えなくていいと感じています。だから病気を「カミングアウトする」ことを大げさにはとらえず、インターネット上でも「岡G、こんなことになっちゃいましたー!」くらいの報告として発信しました。

今回、病気になり長期間の入院を経験して、いい意味でも悪い意味でも強くなったと感じています。また、病気になる前は「大丈夫です」が口癖で、何事も強がってしまう性格でしたが、困ったら素直に人に頼れるようにもなりました。

後遺症が強く出ると、つい「再発」を考え不安になることもあります。ですが、予測できない部分についてはいくら考えても仕方がないので、再発したらそのときはそのときだと考えるようにしています。悩もうが悩まなかろうが、時間は勝手に過ぎてしまうもの。その時に自分がやれることを最大限にやろうと決めています。

また、症状が出た時に「できない」こともあります。そんなときに「諦める」ことは、決して悪いことではありません。「いい意味」での諦めも受け入れられるようになりました。

大丈夫じゃないけど大丈夫。時間をかけて少しずつ消化していこう

今、とんでもなく辛いだろうけど、本当は恵まれている状況。「何言ってんだ?」と思うだろうけど、あとで分かるから。大丈夫じゃないけど、大丈夫。

入院中の自分に何か言葉をかけるとすれば、私はこう伝えるでしょう。

「あまり病気のことを分かってなくてごめんね」

これはMS罹患後に周囲から言われ、「逆にごめんね」と思ってしまう心苦しい言葉です。難病ゆえに、本人も周囲の人も分からないことだらけで当たり前。だから遠慮はせずにどんどん声をかけて、何でも聞いてくれれば喜んで答えます。もし聞かれて嫌なことや、答えのわからないことは、そのまま素直に伝えればいいとも考えています。

発症し、症状が出始めたとき、いつもはひたすら呑気な夫が懸命に行動し戦ってくれたから、今の私があります。一人だったら、何も分からず朽ち果てていったかもしれません。

担当の先生がた、看護師さんにも感謝の気持ちでいっぱいです。別の看護師さんから病気以外に、地域医療連携制度についても教わり、本当に助かりました。当時は意識が朦朧としていたので、看護師さんの顔も名前も思い出せず、お礼の気持ちを伝えられないのが悔しいです。

もちろん辛いことも多かったけれど、入院した病院にMSの専門医がいたこと、明るい先生や看護師さんをはじめ、人にも恵まれていました。

全てにおいて、人それぞれ違っている。その人の性格、考え方、仕事など周りの環境も千差万別。誰かと比べることなく、自分の心身の状態や要因を基準にして考えていくしかない。

どんなに辛いことでも、時間が経てばそれなりに慣れていきます。時間の経過と共に、経験から自分なりに学び、辛さを少しずつ消化し、緩和されていく。そうやって受け止めていくことが理にかなっており、楽になれるのではないかと思います。

私は「岡田がる」という名前で、顔を出し、仕事をしているので、読み手にとっては実在しているという安心感があるのではないでしょうか。今後も読み手が安心でき、参考となるよう発信を心がけ、病気や日々の暮らしのことを伝えて行こうと思っています。

関連情報:

岡田がるさん ブログ

『難病患者になりましたっ! 漫画家夫婦のタハツセーコーカショーの日々』 ソノラマ+コミックス

(編集/工藤瑞穂、企画・進行/木村和博、協力/杉田真里奈)