私たちの心は、たくさんの記憶で溢れています。

何度も思い出しては温くて、優しい、嬉しい気持ちになる記憶。逆にどんなに心の奥に封印したつもりでも不意にぽろりとこぼれ落ちて、心臓をぎゅっと掴まれるような、つらい記憶に苦しめられることもあります。

良いことを思い出すとき、一緒に喜んでくれた誰かの存在が隣にあることがよくあります。嬉しいことがあって繋いだ手、気持ちが通じたときのハグや、家族同様に大切なペットのふわふわな触り心地…。そんなふうに、記憶はさまざまな感覚と結びついているような気がします。

東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授の伊藤亜紗さん、臨床心理士で十文字学園女子大学の准教授を務める東畑開人さんに登壇いただいたのは、soarカンファレンス初日2つめのセッション「<記憶>と関わり」です。

このセッションでは心と身体、それらを結ぶ記憶との関わりを探ります。記憶は私たちにとって、一歩を踏み出す足がかりとなってくれるもの。一方でトラウマティックな痛みとして、苦しみの種にもなります。記憶が祝福となるか、呪いとなるかは、私たちがその記憶とどう関わるかにかかっているのです。

今回は出版されたばかりの伊藤さんの新著『手の倫理』のテーマである「触る・触れる」という身体の感覚と、記憶や人との関わり方について、お二人に語っていただきました。

お二人のお話を通して、記憶とそれに結びつくさまざまな感覚について考えを巡らし、深めていければと思います。

さまざまな特性のある身体を持った人たちの、記憶と生き方に迫る

トークセッションの前に、まずはお一人ずつそれぞれの活動や考えについてお話いただきました。

一人目の登壇者は伊藤亜紗さんです。

ゲストの伊藤亜紗さん(提供写真)

伊藤さんは、どもる“経験”に焦点を当て、自分のもののようで自分のものではない身体を抱えて生きることをテーマにした『どもる体』、障害のある人のエピソードをもとに、身体に蓄積する記憶と知恵を考察した『記憶する体』などの著者。美学のアプローチから、さまざまな特性のある身体を持った人たちの記憶と生き方の不思議に迫っています。

伊藤さんはカンファレンスの開催前の10月上旬に、新著『手の倫理』を出版しました。人が人に触るとき、あるいは触れるとき、そこにはどんな交流が生まれるのかをテーマに、さまざまなコミュニケーションについて書かれています。

伊藤さん:本のタイトルにも入っている“倫理”という言葉は、とっつきにくい印象を与えますが、よく考えるととても面白い言葉なんです。

よく倫理と近しい言葉として思い出されるのが“道徳”という言葉。学校の授業でもありますし、道徳には馴染みがありますよね。でもこの本のなかでは、「道徳」は倫理の対極の言葉として定義しています。

道徳とは、たとえば善悪をわきまえて行動しましょう、困っている人を助けましょうなどの一般論のこと。倫理は、ある具体的な場面に置かれたときに、そこにいる人のなかで、自分ならどう行動をするかを考えることです。

伊藤さん:倫理には、自分が置かれている状況やそこにいる人たちのなかで、どうやって最善の策を選択するのか、自分はどのように考えるのか、という具体的な他者との関わりがあります。今回のカンファレンスのテーマの“関わり”に通じる部分があると思うんです。

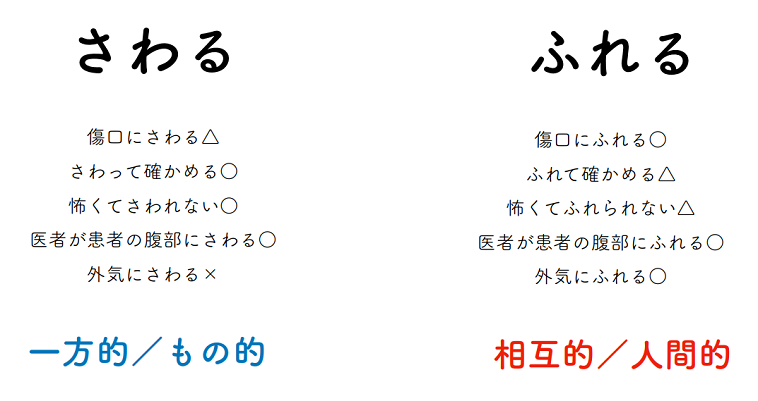

「手の倫理」というタイトルの通り、著書のなかでは手で何かを「触ると触れる」ことの違いについて説明をしています。

たとえば、“傷口に触る”と“傷口に触れる”。この似ている2つの言葉から、私たちは微妙な違いを感じるはずです。“傷口を触る”はどこか一方的で強制的なイメージ。「傷口に触れる」には、接触したら相手はどう感じるかなどを考えて行動に移しているような、相手を配慮する気持ちが感じられます。

伊藤さん:一般的に、医師は患者に“触る”と言います。“触れる”だと違和感を持つ方もいるのではないでしょうか。

これは医師が自分の身体を診療の対象としており、患者自身も一方的に「触る=診療する」関係性を望んでいて、心理的交流は含まれていないから成立するように思います。

“触る・触れる”それは言葉で交わすことができない情報を交換するコミュニケーションのひとつ

「手の倫理」の執筆にあたり、伊藤さんは「私の手の倫理」というプロジェクトを立ち上げました。それぞれが持っている触る・触れるなどの“触覚”に関するエピソードを、ホームページを通じて募集したのです。

伊藤さん:いろいろな方が投稿してくださったのですが、一番多かったのが心で思っていることとは違うことが、身体で起こるケースです。

たとえば、感情的には親しい気持ちは全くないのに、初対面の人の身体に触った瞬間に「この人を知っている!」という気持ちになったり、触られた瞬間に心は冷静なのに勝手に涙が出てくるような体験をしたことがある方も多くいました。

そんな“触覚体験”から、心と身体は分離しているんだと気付いたという声がたくさんあったのが印象的でしたね。

他に印象的だったのは、筋ジストロフィー当事者の方が、ずっと担当してくれていた介助者の方と久しぶりに会ったときのこと。介助してもらうときには、どれくらいの距離感だったとか、どれくらいの力具合だったかなどを、時間が経って忘れてしまったような気がして不安でした。でも実際に介助が始まると、瞬時にそれらを思い出したそうです。

また、仏像を修復する仕事をされている方が、「手を前に出したポーズをしている仏像の手に触れたい」という思いに駆られたときのことを投稿しています。その方は、欲求のままに仏像の手に自分の手で触れてみたそう。すると、その仏像のポーズが意味することが分かったといいます。

伊藤さん:そのポーズの意味は「Don’t fear.(恐れるな)」だったそうです。人間相手ではないけれども、触覚を通じてその物が持つ意味まで納得してしまう体験をした方もいて、触覚にまつわる記憶はとても興味深いなと思いました。

伊藤さんの話から、人それぞれさまざまな触覚の体験や記憶を持っていることがわかります。触る、触れる、あるいは誰かから触られる、触れることは、「言葉では交わすことのできない情報を受け取り合うコミュニケーションのひとつ」なのかもしれません。

ケアをすることは、される側とする側が互いに変化していくこと

二人目の登壇者は東畑開人さん。白金高輪でカウンセリングルームを運営しており、soarの記事やイベントにもたびたび登場してくださっています。

ゲストの東畑開人さん(提供写真)

東畑さんの著書『居るのはつらいよ』は、ケアとセラピーについて書かれたもの。本のなかで、「ケア」とは傷つきを抱えた人のニーズを満たして傷つけないように接すること、一方で「セラピー」は、その傷つきが生まれた要因をカウンセラーが一緒に探り、傷と向き合うことを試みることと定義されています。

東畑さん:本を出して以降もずっと、ケアやセラピーとは一体なんなのだろうと考えています。そんな中で出会ったのが伊藤さんの新著でした。『手の倫理』が発売された日に買って読んだのですが、刺激的で素晴らしかったです。

ケアとは、けっして“ケアする側”が、“ケアされる側”に与えることばかりではないと東畑さんは話します。

東畑さん:ケアは単に相手をケアするという意味だけではなく、ケアすることで“ケアする側”も変わっていくという意味を含んでいます。一方的なものではなく、ケアをする側とされる側が互いに変化していくことが「ケア」なのではないでしょうか。

他者への信頼は一度壊れたとしても、作り直し続けられるもの

東畑さんのお話は、カウンセリングに関わることへと続きます。

たとえば日頃からたくさんの人に囲まれているのに、「孤独で寂しい」と訴えるクライエントがいたとします。そういった人は、他者との関係で極力傷つかないよう、非常にうまく人と関わっているように見えるものの、一方で他者と深く関われない部分もある。そういったケースでは、クライエントと話し合いを重ねていきます。何回も何回も、時間をかけて。

東畑さん:そのとき、“転移”というものが生じます。転移とは、その人の傷ついた人間関係が治療者との間で反復されることを言います。

たとえば母親から軽んじられ、上司から軽んじられ、パートナーから軽んじられたことをカウンセラーにずっと語ってたら、「カウンセラーも自分のことを軽んじている」と感じはじめる。ここに傷つきが反復されるわけです。

それは危険な瞬間でもあるけれども、もしそれをうまく話しあえたならば、今までとは違う関係を始めるチャンスにもなりえます。

人は誰でも誰かと関係性を築くうえでの「型」を持っていて、私たちはその「型」を使って人との関係性を築いています。

その型は、過去の経験や記憶に大きく影響されているもの。相手がカウンセラーなどの治療者であったとしても、それを使って関係性を築こうとするので、過去の人間関係での傷つきと同じような痛みを、カウンセラーとのあいだに感じてしまうことがあるのです。

東畑さん:これは決してカウンセリングのなかだけの話ではないんです。実は私たちが日常生活でしょっちゅう体験していること。たとえば、これまでお付き合いした恋人を思い出してみたとき、別れ方が似通っていたりすることって多いと思うんです。

東畑さんはクライエントと転移について話し合います。過去に起きた痛ましいことと、今ここで起きていることを重ねながら話し合うことで、その型について理解を深め、違ったやり方を模索します。

東畑さん:ただ痛いだけの経験は、飲み込めなくて消化できずにトラウマになってしまう。でも、痛みにきちんと触れ、痛かったんだと話をできるならば、傷つきは消化されることもある。

転移という危機を、カウンセラーと二人で乗り越えることで、クライエントは他者への「信頼」を再生していきます。

東畑さん:もちろん、対応方法はひとつではありません。クライエントによって、転移が起こらないように注意深くカウンセリングを進めていくこともあります。

先ほどの伊藤さんの“触る”や“触れる”の話に近づけて言うなら、僕たちにとって「触らない、触れない技術」も大事です。触れると痛すぎるときには、離れることも必要です。

対話を続けることで誤解を解き、諦め、受け入れていく。ゆっくりと時間をかけることが大切

カウンセリングで使われる“転移”という言葉について、日常生活で誰もが体験したことあるようなケースに当てはめて、東畑さんが話を続けます。

東畑さん:転移について話し合うことを“仲直り”と言い換えてもいいかもしれない。そもそも対話はなんのためにあるのか。もちろん情報交換のためでもあるのだけど、それだけじゃない。

僕らは頻繁にすれ違います。だけど、同時に仲直りすることもできる。対話を続けることで、「自分が思っていたのと違うのかもしれない」と気付くこともできる。誤解を解くとは、きわめて人間的な営みだと思うんです。

仲直りには諦めの要素があると話す東畑さん。たとえば、「白馬に乗った王子様がやってきた!」と思い、お付き合いをはじめても、時間が経てば幻滅が起こります。

そうすると“白馬の王子様”に見えていた相手が、“醜い詐欺師”に見えてくる。その後、対話を続けて仲直りをしても相手が元のイメージに戻るわけではないでしょう。

だけど、「この人は“白馬の王子様”ではなかったんだ」と諦められたなら、逆に深い信頼関係が可能になることもあるのです。

東畑さん:“白馬の王子様”じゃないけど“ジャージの王子様”なんだな、っていう感じで(笑)、幻滅を受け止めていくわけですね。

ただ、一瞬で幻滅するのはトラウマティックなことなので、ゆっくりと時間をかけて諦めることが大切です。だから、カウンセリングは過去や記憶を扱うのに時間をかけるのだと思います。

その場に合わせた感情表現であっても、それ自体は本当の自分のひとつ

ここからは伊藤さんと東畑さんの対談へと進みます。まずは、伊藤さんの記憶に対するこんな問いかけから始まりました。

伊藤さん:人は自分の記憶に向き合うさまざまな方法を持っています。その方法のひとつのように感じるのが、最近自分の気持ちを名詞化して表現するのが増えていること。

たとえば、「気づいた」ではなく「気づきがあった」だったり、「納得した」ではなく「納得感があった」と表現したり。

これは感情を自分の内から湧き上がったものとせず、パッケージ化することで傷つくことに対する防御をしているように感じるんです。

東畑さんは、心理の世界にも似た流れがあると伊藤さんの問いかけに同意しました。

東畑さん:今は認知行動療法のように、自分を客観的に見ることで感情や思いを扱っていく方法が主流になっていると思います。自分のトリセツ作りです。

だけど、他にも方法はあります。たとえば自分の経験や思いを飾ることなく綴った私小説のやり方。とりとめのない私小説のような語りによって、自分自身の理解を深めていくんです。自己理解にはトリセツ的なアプローチと私小説的なアプローチの二種がある。

パッケージ化が増えているからこそ、ときどき私小説的なアプローチに出会うと、生々しく感じる、と話したのは伊藤さんです。オンンライン会議ツールを使った飲み会で起きたあるエピソードを語りました。

伊藤さん:ある飲み会で、ある人が自分の経験を語りながら涙を流したんですよね。生の感情をごろっとその場に出すということが逆に新鮮に感じられて、そんなことをしてもよいのだとその人が思ってくれたことに、自分たちやその場に対する信頼感を感じて、うれしくなりました。

そこに参加していた誰もが、その場で誰かが泣くこと、誰かが強烈な感情をオープンにすることは想像していなかったでしょう。でも、そうなっても意外と大丈夫なのだと伊藤さんは感じたといいます。

伊藤さん:自分の気持ちを素直に出していいよ…と言われてもなかなか出せるものではありませんよね。そういった場の設定ではなく、積み重ねた人間関係や自然に培われた空気感みたいなものが、大切なのかなと思います。

お二人の対談中に、参加者の方からこんなコメントが届きました。

参加者コメント:自分の感情をパッケージ化することは、マイナスなことにしか感じられません。人にどんな影響を与えるものだと考えていますか?

この質問に、東畑さんは「けっしてマイナスなことばかりではない」と返します。

東畑さん:“感情のパッケージ化”によって自分の気持ちを扱えるようになると助かりますよ。「つらい」とは言えなくても、「つらさ」についてなら語ることができる。そうやってつらい気持ちと距離を取ることもできるし、職場でそういえたら、周りがつらさの原因をなんとかしてくれるかもしれません。

自分の感情をパッケージ化することは、決して“偽りの自分”を作ることではありません。さまざまな感情をその場その場で使い分けることはあっても、そのすべてが自分自身なのです。

伊藤さん:ときどき、自分のなかに編集者がいて、その編集者が自分の思いを検閲している…と感じることがあります。その編集者が自分の本当の思いやリアルな部分を“トルツメ”したりして、綺麗なかたちに編集してしまうことも起こり得るかもしれません。

内なる気持ちをパッケージ化すること、感情を使い分けること、自分のなかの編集者が気持ちを編集すること…そのどれもが“本当の自分”であって、その人のなかにあって良いものなのではないでしょうか。

心に触れる、身体に触れる。それは相手にもう一歩近くこと。

自分が他者に表現しきれていない“本当の自分”は、あらゆる人が持っているものだと思いますが、”本当の自分”で他者と交わるときにはどんなことが起こるのでしょうか。

東畑さん:クライエントが目に涙をためているときがあります。その涙に共感できることもあれば、なんの涙なのか全然分からないこともある。涙をためている本人もその涙の理由が分かっていないことも多々あります。

だから、わからないときは尋ねます。涙について話をする。そういう話を重ねるなかで、はたと切実な気持ちがわかるときがあります。こういうときに“心に触れた”と感じるんです。

“心に触れる”も、“身体に触れる”も、言葉としては同じように使いますが、心は見えないので抽象的なもの。これをどういうふうに捉えたら良いのかという東畑さんの疑問に、伊藤さんが答えます。

伊藤さん:どちらにも触れることで、何かが変化するという意味が含まれているのかなと思います。たとえば、相手はこういう人だろうという思い込みが、心や身体に触れることで一回壊れるような、よりリアルに近づくような感覚があるんじゃないでしょうか。その前と後では違いがあるように思います。

(提供写真)

“心に触れる”や“身体に触れる”の背景には、相手へのポジティブな感情や、相手をもっと知りたいという気持ちがあるものなのかもしれません。でもそのときに考えている相手と、“本当のその人”とは大きくかけ離れていることも多いのではないでしょうか。

実際に相手に触れることで、自分のなかで考えていたのとは違うその人を感じられることがあるのです。相手に触れることは、それが心であっても、身体であっても、相手にもう一歩近づくことなのかもしれません。

敢えて触れないことが触れることにも。その人、その場によって何が良いのかは変わるもの

触れるという選択肢があれば、そこには必ず触れないという選択肢も存在します。「する・しない」と考えると正反対の行為のように思えますが、どちらにも相手を思う気持ちが含まれていることがあるのです。

東畑さん:学生を見ていて、お互いに“触れない”ように気を遣っているのを感じます。触れたらきっと傷つくと思って、あえて触れないのは優しさです。でも、遠慮して触れないことが逆に距離を作ってしまうこともあると思うんです。それが孤立に繋がることもある。

お互いに様子を見ながら触れるのがいいのか、触れない」がいいのか無意識に探りながら生活をしている人はたくさんいるでしょう。

たとえば、近しい人に何か悲しいことがあったとき、それを話題にして悲しみに寄り添うのか、敢えてその話題は避けて明るく振る舞うのか。どちらの行動を相手が望んでいるのかと、私の場合はよく考えてしまいます。

東畑さん:不登校の子が学校に久々に行ったときに、学校に久しぶりに来た事実に触れないでいてくれることが良かった、ということがあります。このとき、触れないことが、間接的に触れることでもあるんですよね。

また、障害のある人の支援者たちのあいだで使われている言葉のなかに、“温かい無視”があります。

たとえば、行動障害のある方が電車のなかで声を出しているとき。気を遣って何かしようとするよりも、「そういう特性の人もいるよね」という、“ほどよい無視”が、本人にとっては居心地が良いこともあるのです。

伊藤さん:私自身もすごく吃音が出ているときに、温かく触れないでいてくれるのも嬉しいんです。だけど、触れられるのも嬉しい。可視化されることで自分だけの問題じゃなくなるような…。気持ちが軽くなるので、やっぱり言われた方が嬉しいかもしれないです。

もちろん、言うか言わないかは相手との関係性もあるでしょう。また人によっては触れられたくないという人もいるはずです。

東畑さん:伊藤さんは、触れる人なんですね。確かに先に触れてもらった方が楽になる場合もありますね。

自分以外の誰かの行動は、思う通りにはいきません。触れてほしいのに、触れてもらえなかったり。触れられたくないのに、触れられてしまったり。

伊藤さん:そういうふうに考えてみると、記憶も思い通りにならない存在ですよね。思い通りにならない存在とどう関わっていくのか。人との関わりも、記憶との関わりも、切り離せないからこそ、どうしたらうまく一緒にいられるのかを考えなくてはいけないのかもしれないですね。

その時々でベストな選択を。誤っても作り直して色鮮やかな記憶を重ねたい

伊藤さんと東畑さんのお話を聞きながら、私自身も日々いろいろなものに触り、触れ、無数の選択をしながら、たくさんの人と関わり、記憶を重ねて生きていることを改めて感じました。

私たちは生きている限り、関わり続けていくのです。人とも、そして記憶とも。

自分にとってプラスになる記憶だけを残して、つらい記憶を消してしまえたらどんなに楽か。でも、それは不可能なこと。それなら、ときおり距離を取りながら、自分らしい記憶との関わり方を見つけられたらと思います。

また、人との関わり方にもさまざまな形があります。相手との関係性、その場の状況などで関わり方は変わるもの。誰にでも、いつでも当てはまる“正解”はありません。

伊藤さんのお話のなかで印象に残ったことのひとつが、「吃音に触れられた方が嬉しい」という言葉。私は触れた方がいいのか、触れない方がいいのかと迷う場面では、相手を傷つけるのが怖くて、触れないことを選択することがほとんどでした。

また、自分自身に触れようか触れまいか相手が迷うような要因がある場合も、そのことについてうまくコミュにニケーションを取れる自信がなく、そっと気配を消して相手が触れようがない状況を作っていたように思います。

でも、決して絶対に傷つけないことや、傷つかないことにだけこだわる必要はないのかもしれません。物事の感じ方や捉え方はひとつではないのだから。そして、万が一うまくいかなかったとしても、他者への信頼関係は作り直しができるということも今回のお二人のお話から得たことです。

これからは自分のなかのひとつの考えに固執するのではなく、その場の状況や相手との関係性のなかで、ベストな選択ができるようになればいいなと思います。きっとその先にその人との新たな関係が生まれ、色鮮やかな記憶が重なっていくものだと思うのです。

関連情報:

伊藤亜紗さん著書『手の倫理』

東畑開人さん著書『居るのはつらいよ』

(編集/工藤瑞穂、企画・進行/岡本実希、協力/越智えり子)