こんにちは、YouTubeで表皮水疱症(ひょうひすいほうしょう)という病気との日常を発信しているこむぎです。主にSNSでの発信を行いながら、時々モデルをしたり、家事をしたりしながら、毎日を過ごしています。

表皮水疱症は、表皮と基底膜、そして真皮を接着させるタンパクが生まれつき少ないか消失している遺伝性の病気です。

(C)栗田一歩 (提供写真)

私の皮膚は生まれつき、日常生活において皮膚に加わる小さな力に耐えることができず、皮膚や粘膜にただれや水ぶくれができやすいため、ガーゼで皮膚を保護しながら日常生活を送っています。そしてこの病気の人は生まれつき爪の変形や脱落が見られることも多いため、私は両手、両足共に爪もありません。

また、常に体にただれや水ぶくれができているため、水分やタンパク質などが漏出して栄養状態が悪化しやすいという特徴があります。また、慢性の炎症によって鉄欠乏性貧血を起こしやすく、突然体調が悪くなって入院が必要になることもあります。実際に私も、社会人になってから8年の間で7〜8回程度入院を経験しています。

この病気は残念ながら、いまだに根本的に治癒させることができる治療法はありません。

日常生活でも不便なことが多く見た目にも症状がある病気ではありますが、大好きなファッションも楽しみながら毎日を過ごしています。今回は、表皮水疱症はどんな病気なのか、これまで私がどんなふうに病気と付き合いながら生きてきたかについてお話ししたいと思います。

自分自身の病気のことをなだらかに認識。できないことが悔しかった

私が表皮水疱症だとわかったのは乳児期で、何かしらの異変があったことから両親が病院に連れて行って、診断を受けたと聞いています。

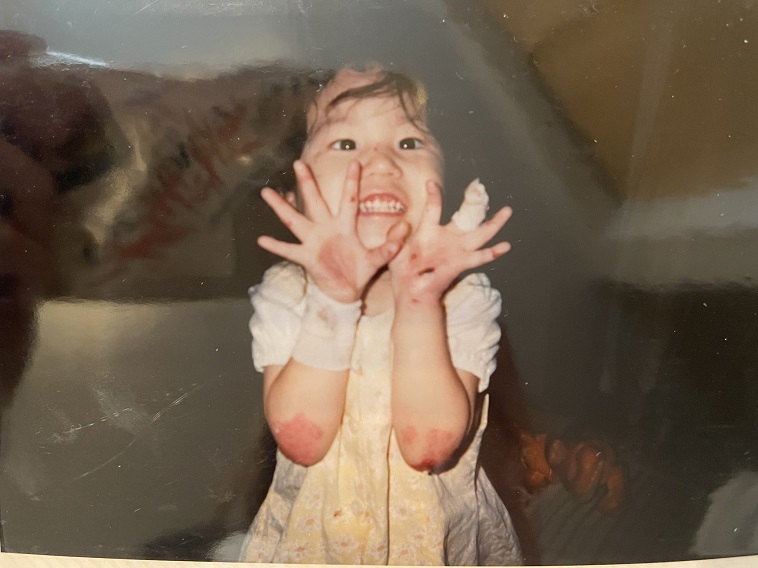

幼い頃のこむぎさん(提供写真)

小さい頃のことなのでよく覚えていませんが、自分自身の病気のことは、「成長とともになだらかに認識した」という表現が一番合っているかなと思います。生まれつきの病気のため、「自分はこういうことをするとケガをする(ただれや水ぶくれができる)」ということは、年齢が上がるにつれて自然とわかってきました。

親も私の病気について詳しい知識をなかなか得ることができなかったため、症状へのケアはどうしていいかわからなかった部分も多かったようです。そのせいか、大きなケガをして取り返しがつかないことにならないよう、「これはしちゃダメ」とやってはならないことはキッパリと言われていましたが、「あなたはこういう病気なんだよ」と詳しく説明されたことはなかったと思います。

物心がつく頃には、自分にできることとできないことを認識して、自分から「これができない」「あれができない」と周囲に伝えるように。例えば、大勢の中で揉まれて遊んだり転んでしまうと、そのはずみでケガをする可能性が高いから絶対にだめだ、と自分でも認識していました。

実は家庭環境が複雑なこともあって、家族との関係には難しい部分がいろいろとありました。病気以外にそういった家族の事情も重なり、私は幼少期はつらい経験が多かったようで、あまり残っている記憶が多くありません。

そのなかでも鮮明に覚えているのはつらかったこと。当時保育園にはやんちゃな子がいっぱいいて、他の子と比べてできないことの多かった私は、「弱くてすぐに泣く」と言われていました。

周囲との違いを実感した出来事も多く、特に苦しかったのは保育園の時に「雑菌が多いから」という理由で私だけプールに入らせてもらえなかったことです。頭では理解していても、その事実があまりに悲しすぎて、先生に八つ当たりしてしまったのを覚えています。

それでも、保育園では友達ができて一緒に遊んだり、近所でとても仲良しの女の子がいたおかげで、楽しい時間もあったように思います。

また、乗れるようになるまでの練習中にケガをする可能性が高いため、親から「自転車には乗らないで」と言われていました。でも私は、どうしても自転車に乗れるようになりたかったんです。すると、近所の友達が私が転ばないように後ろで支えてくれて、自転車の練習ができて乗れるようになった嬉しい記憶もあります。

「ゾンビ」と言われない日はなかった小学校時代、家にも居場所はなかった

小学校時代は、症状はわりと今よりも落ち着いていて、足にもただれや水疱が常にあるというわけではなく、動けなくなるまで具合が悪くなることもありませんでした。

ただ、小学生になるとやんちゃな男の子たちがいたので、私の見た目に関する悪口がひどくなりました。「きもい」「ゾンビ!」などの心ない言葉を言われない日はないくらいでした。

それでも、私自身は悪口を言われるのが小さいころからの日常だったので、あまりメソメソすることはありませんでした。ただ悪口を言われることにはムカついたので、よく言い返していましたね。でも、蹴られるなどの暴力があった時は、精神的なものだけでなく身体的なダメージもあって、泣いて保健室に行っていました。

もちろん先生は、私の病気について生徒たちに説明をしてくれていました。ただ、先生自身も理解しきれておらず、クラスの全生徒が病気をわかってくれるわけではなかったのか、つらい思いをすることがしょっちゅうありました。

よく覚えているのは、遠足の時のことです。長い時間歩いたため、途中でかかとの皮膚がズル剥けになって歩けなくなってしまい、途中から先生の車に乗せてもらったんです。それを私だけ特別扱いされていると勘違いされ、クラス会議で話し合いになってしまいました。

また、運動会の組体操の練習で、自分がケガをしていることに気づかずに一番上に乗ったことで、下の子の体操服が血まみれになってしまったことも。

こういった出来事が多くて、精神的にはかなりしんどかったです。

当時「学校に行きたくないな」って思う日がたくさんありましたが、親もフォローをしてくれることがあまりなくて、家にも居場所もないような気がしていました。「学校に行かなかったらめちゃくちゃ怒られる」とも感じていたので、不登校になるという選択肢は自分の中にはありませんでした。

今思い返しても、その時どうやって生きていたのかよく覚えていないんです。当時は学校に行っても家に帰ってもつらいことばかりで、何も考えないようにしていたのかもしれないですね。

なかなか安心して頼れる人を見つけられなかったせいか、私は悩み事を一人で解決する癖がついたように思います。

友達に家族や病気のことを話しても、相手が対応に困って暗い雰囲気になってしまうかもしれないと思っていた部分もあり、「できるだけ楽しい会話をしよう、マイナスなことは人に相談しないでおこう」と考えていました。

「自分はみんなと違う」足の症状が悪化して気づいた“逃げることの大切さ”

中学生になっても変わらず症状はありましたが、これまでと違い仲のいい友達もできて、学校生活を楽しく過ごせるようになりました。

当時鬼ごっこが流行っていて、体を動かすことがもともと好きだった私は、休み時間のたびに「よし、今日も鬼ごっこするよ」と校舎中を走り回って、ケガをしない範囲でみんなと遊んでいました。また、友達に誘われて美術部に入部して、イラストを描いたりもしていました。

その後、高校ではボカロ(ボーカロイド)が流行っていて、私もすごくハマって聞いていました。また、インターネットでできた友達と麻雀したりとか、そんなことばっかりしていたことを覚えています。インターネットを通じて何かを伝えたり、誰かと交流することに慣れ親しんでいたことが、今のYouTubeでの発信につながっているのかもしれません。

ただ、高校2〜3年生ぐらいの時に症状が悪化してきて、太ももから足首にかけて水疱やただれの症状が一気に広がって出始めました。自分の見た目が気になったり、おしゃれに興味を持ち始める時期だったのもあり、私は周りの子たちを見てはこう考えていました。

あの人はかわいくスカートがはけて、きれいな足でいいな。

自分はみんなとは違うな。

学校は制服着用が必須だったのでズボンを履かせてもらえず、足の傷が見えてしまう制服のスカートで登校するのがとても苦痛でした。みんなに見られるのがいやで、あの手この手を使って学校を休んだり、みんなが通学する時間を避けて登校したりしていましたね。

様々な事態に直面しながらも、学校で仲良くしてくれた友達や、インターネットを通してできた友達とのつながりが支えになり、なんとか高校を卒業することができました。

その頃の経験からは、逃げて逃げて、気が済むまで落ち込んだら、そのうち元気になれるということがわかりました。

親からは「逃げるな」と言われてきましたが、本当に苦しいときや落ち込んだときは、逃げた瞬間は少し楽になるんですよね。「逃げるは恥だが役に立つ」という言葉もあるくらいですから。でも、その時逃げることができたとしても、いつまでも逃げ続けることはできなくて、いつかは向き合わないといけないこともどこかで感じていました。

病気を理由にしたくない。関心があったアパレルの世界へ

高校卒業後は、家族の勧めで医療事務に関する短期大学へ進学しました。

その短大時代に始めたバイト先の居酒屋で出会った友達がいるのですが、とてもおしゃれな子で、私はその子からすごく影響を受けました。

バイトの時に着てくる服や一緒に遊ぶときの服がいつも可愛いかったり、SNSの投稿が素敵だったり。とにかくその友人と過ごす時間が刺激になっていたし、存在そのものが私にとっては大きかったんです。

振り返ってみると、それまでは何事にも病気を理由にしてあきらめがちでした。

「病気だからあれができない」

「病気だからあの洋服が着れない」

でもこの頃から、「病気があるからマイナス」なのではなく、私自身が病気を気にしすぎることでマイナスな自分をつくってしまっているのではないか?と思うようになりました。

自分には傷が目立つような露出が多い服は着れないけれど、服の着方次第でおしゃれに見えるはず。そしてみんなと対等のような振る舞いをすれば、傷のことが気にかからなくなるんじゃないだろうか。

そのような考えにたどり着き、自分のやりたい道に進もうと決意することができました。医療事務を学ぶのは元々自分がやりたいことではなかったため、大学は退学することに。そしてアパレルの採用試験に応募したところ、1社目で採用されて、アパレルの世界へ進むことになりました。

就職して感じた、職場で病気の理解を得ることの難しさ

社会人になってアパレル系の会社に販売員として就職してからは、今までより一層、自分の病気について理解を得ることの難しさを感じることが多くなりました。まず私の場合は、社会人になってから症状がかなり悪化してしまったんです。仕事場でのストレスや忙しさによる食生活の乱れが影響して、以前より傷の治りが圧倒的に悪くなりました。

そこにさらに新しい傷ができていくので、無限に傷が増えていくばかり。傷の範囲が広がることで、感染症にもかかりやすくなり、それによって熱が出たりかゆみや痛みで寝れなかったりすると、悪循環になってどんどん症状に拍車がかかってしまうんです。

この病気は個人差があって、私のように年齢を重ねて悪くなる人もいれば、逆に改善する人もいます。私は、年をとるとともに、一年を通して、元気な日がだんだん少なくなってきている感覚があります。

表皮水疱症は国が指定する難病で、日本国内では患者の数はわずか約500〜1000人だと言われている珍しい病気。どんどん出勤できない日が増えていく中、職場の人が全く知らないこの病気に対して理解を求めるのはすごく大変でした。

それまで友達に病気について伝えるときは、ふんわりと「皮膚が弱い病気なんだよ」だけで終わらせていましたが、職場ではそうはいきません。もし何も伝えないと、ただサボっている人だと認識されてしまうなと思い、休む際に症状の詳細を話しました。

それでも、見た目の傷と熱などの症状や体調の悪さとの関連性がわかりづらいこともあり、なかなかイメージがつきにくいようでした。「いつ治るの?」と聞かれても、それも自分ではわからないこと。

また、症状が悪化し急に入院が決まることもあるのですが「そうですか、お大事に」と冷たい反応をされることはとてもつらかったです。

1社めから3社めの職場では本当に苦労しましたが、それを経た4つ目の職場では病気のことをすごく理解してもらうことができました。

なぜなら職場の人たちの多くが、仕事中に私がケガする瞬間を見ていたからなんです。それによって病気のつらさをわかってもらえたので、「これぐらいの衝撃でもこんなケガをしてしまうんだ」ということを目の当たりにしない限り、大変さは理解できないんだということを、社会人になって特に実感しました。

そこからは、病気のことは自分さえわかって気をつけていればいいやと思っていたけれど、この体で生きていくためには周囲に理解してもらうことが重要なんだと、初めて認識しました。

病気と仕事でうつ病を発症。その後見つけた新たな道

私は「昇給したい!出世したい!」という気持ちが強く、どんどんキャリアアップしていきたいタイプなこともあり、社会人になってからは悪化する症状と付き合いながら、なんとか頑張って働いてきました。

病気でも努力すればキャリアアップできる。

そう信じてきたんです。ただ、私には体を動かす業務は症状のせいでできないことも多く、できる仕事の幅を広げたり、自身の評価を上げていくのが難しい状況でした。

そして昨年、ついに「自分の努力でなんとかできるのはここまでだな」と、キャリアの限界を感じてしまったんです。「どうにもならないんだ」という現実を認識しショックを受けた私は、初めてうつ病を発症して、休職することになりました。

洋服に関わる仕事が好きだから、続けたい思いは強くある。だけど具合が悪すぎて、この先ずっとアパレルで販売員として働くのは無理があるんじゃないだろうか。どんなに体調管理しても、もうコントロールができなくて、症状が悪化するだけなんじゃないか。

仕事を休んでいる間に、そんな思いが強くなっていきました。

そしてふと「前々から気になっていたYouTubeをやってみるのもいいかな」と思いつきました。

私が今まで社会に出て理解されずに苦労してきたことを伝えることで、たくさんの人にこんな病気があるって事を知ってもらうことができるんじゃないか。

そうしたら、同じ病気の小さい子たちが将来社会に出たときに、何か貢献ができるんじゃないかな。

そんな私の思いと、休職中で時間があった状況とが重なって、「まあやってみるか」という軽い気持ちで、YouTubeでの発信を始めることにしたのです。

「私も頑張ります」YouTubeでの発信が誰かの勇気になる喜び

2021年5月に始めたYouTube「こむぎのキロク」では、私のありのままの日常生活を発信しています。家事をしながらこれまでの人生経験や今の症状を話す動画が主で、気軽に見てもらえるような発信を心がけています。

現在(記事公開時の2022年12月時点)、フォロワーさんは約10万人、総再生回数2200万回とたくさんの反響をいただいています。でもYouTubeを始めたときは、私の発信内容で誰かに勇気が与えられるとは思っていませんでした。動画の再生回数が伸びはじめて、コメントをもらえた時は、すごくびっくりしました。

「元気をもらえる」

「勇気が出る」

「自分も頑張ろうって思える」

そんな言葉をもらって、「ええ、そんなこと思ってくれるんだ!」と感動しました。

コメントを読んでいると、いろんな理由でYouTubeを見てくださる人がいるなと感じます。

まずは、看護学生や医大生をはじめとする、病気に関心がある人です。表皮水疱症は患者数が少なくて、この病気のことをよく知らない医療従事者の方も多いので、興味を持ってもらえるのだと思います。そして、病気とは関係なく私自身に関心を持って応援してくれる人、何かしらの皮膚の病気や疾患がある人やそのご家族もいらっしゃいます。

ときどき視聴者のみなさんからの質問に答えるコーナーもしているのですが、その中では、病気のことについてはなんでもお答えするようにしています。

「爪は手も足もないんですか?」

「なんで傷が増え続けるんですか?」

「可哀想って言われたらどう返しますか?」

など、その質問はさまざま。「デリケートな質問なのでは」と思う方もいるかもしれませんが、私は自分の身に起こってないことはわからなくて当然だと思っているので、好奇心でいろいろと聞いてもらっても全然かまわないんです。真剣に関心を持って聞いてくれていることがわかるので、どんな質問もコメントも全部嬉しく感じています。

私の感覚では、病気のことを聞かれるのは、恋愛のことを聞かれるのと同じレベル感です。「気になるんだな。じゃあ答えるよ!」って。人の恋愛の話って気になるじゃないですか。だから、聞いてる人たちも多分そういう感覚なんじゃないかなって思っています。

また、YouTubeで自分の発信を始めてからは、病気による体の症状へのケアも以前よりはできるようになりました。毎日痒み止めと鉄剤を服薬して、塗り薬を使用し、ケガをしているところはガーゼで保護。貧血になりやすいので食事や生活習慣にも気を配っています。

仕事をやめたほうが自分の心と体にいい影響があるとわかったので、現在は販売員の仕事は退職して、YouTubeの仕事に専念しています。

病気があってもファッションは楽しめる

アパレルの会社は退職しても、短大時代に気づいた「ファッションが好き」という気持ちは変わっていません。今もYouTubeでコーディネートについての動画を配信していますが、今後も機会があればファッションにまつわる仕事がしたいと考えています。

もちろん病気があることで、洋服選びについてはどうしても制約が出てきてしまいます。例えば、ボトムスは硬い生地の物、伸縮性がない物は選ばないようにしています。動きにくいと服の摩擦が大きくなるし、生地が硬ければ傷にあたって痛いからです。

また、長時間歩いたりとかすると、傷になりやすかったり、大きなケガにつながりやすかったりするので、スニーカー選びは慎重にしていますね。

ただ、ファッションについてそこまで縛りは作らないようにしていて、何よりもまず「好きな服を着る」ことを大切にしています。

(C)栗田一歩 (提供写真)

気づいたら夢中になっていたファッションですが、関心を持った理由はあまりよく覚えていないんです。きっと、おしゃれをしてみたら自分の魅力が、最大限に引き出されているような気持ちになったからなんじゃないかなと思っています。

そして今の私にとってファッションは、当時感じていたのと同じように自分の魅力を引き上げてくれる存在であるとともに、外を歩く際にみんなと同じであると感じられる装備みたいなもの。これからも自分なりのファッションを楽しんでいきたいと思います。

日常を生きるしかないからこそ、あえて病気と向き合わない

よく「病気といつも向き合ってえらいですね」とコメントをもらいます。でも私は別に向き合ってはいなくて、むしろ向き合いすぎないように気をつけています。

「普通」って人それぞれで、自分なりの「普通」がある。私の「普通」は生まれたときからこうだったから、これが私の基準だっていう気持ちでずっと生きてきました。だから「これも自分だからしょうがない」っていう思いがどこかにあります。

病気と向き合いすぎると、症状が悪くなる度に落ち込んでしまいそうなので、私は、逆に向き合わないよう心がけています。

また、「なんでいつも笑っていられるんですか?」「なんで前向きでいられるんですか?」というコメントもいただくのですが、動画は元気なときに撮っているだけ。実は、動画を作れないほど精神が落ち込むことはあるんです。

そういう時には、1週間くらい友達にたくさん会ったり、弟とドライブやカラオケに行ったりします。それでも元気が出なかったら逆に2日間くらい誰にも会わず、スマホでも誰かと連絡を取るのをやめて「無」になる時間をつくるようにしています。さらにそれでもどうにもならなかったら、気が済むまで落ち込んで、忍耐で一週間くらい過ごしたら元気になります。

治療法がない病気だから、病気で落ち込んでも、結局は受け入れるしかないんですよね。病気であるが故のつらさは言い出したらキリがなくて、いやだいやだと言っていても、日常を生きるしかない。だからその日常の中で自分が楽しいと思えることを考えたり、自分なりの対処を考えてきました。

もちろん、毎日病気のせいで日常生活で面倒くささを感じることはあります。お風呂に入って体を洗うのも、ガーゼをはがしたらまた貼らなければいけないのも、その度痛みもありますしすごく大変です。また爪がないため指先に力が入りにくいので、ペットボトルや缶を開けるのが難しいのはなかなか面倒なところです。

(C)栗田一歩 (提供写真)

「あーもう、嫌になるなあ」って思いながらも、その“嫌になるレベル”を上っ面だけで済ませるようにしています。そのレベルをあまりにも高くしてしまって、心の深い部分で「なんで毎日こんなに大変な思いしなきゃいけないんだろう」と思い始めると、その分しんどくなってしまうんですよね。伝わりづらいかもしれませんが、「このご飯、おいしいなー」ぐらいの気持ちで、「めんどくさいなー」と思ってみる。

「どうしてこうなんだろう」って思ったところで、病状が良くなるわけではないので、そう考えるようにしています。

仲の良い相手やお付き合いする人に対して病気のことについて話すときも同じで、「あーもう痛い、無理」などはいいますが、なるべくそれ以上は言わない。それが私の乗り切り方なんだろうなと思います。

他人と比べず、自分にとっての“普通”を大切に

この病気を経験している私が強く感じているのは、「人によっていろんな普通がある」ということです。誰しもその人にとっての「普通」が存在するから、私の病気に限らず、何かハンデがある人に対して、「こういうこともあるんだ」と理解を持ってくれる社会になってほしいです。

みんな得意、不得意があるように、私に病気があることも得意、不得意があるようなもの。「これをしてあげなきゃ」と過度に親切になってほしいとも思っていなくて、困ったときは自分から「助けてください」と伝えて、ヘルプしてもらえたらいいなと思っています。

そして、病気があることをけっして「かわいそう」とは思わないでほしい、という願いもあります。「かわいそう」と言われることもあるんですが、私はそういうとき「大変ではあるけど、かわいそうではないです」と返しています。

もし今私と同じように病気で悩んでいる人がいたら、伝えたいのは「他人と比べないことが大事」だということ。相談をもらうことも多いのですが、他人と自分を比べてしまうことによってつらい思いをされている方も多いなと思うんです。

「あの人にはこれができて、あれもできてうらやましいな」とばかり考えてしまったら、そこで終わってしまう。ずっとそこにただいるだけになっちゃうのは、もったいない。

病気であったとしても、きっと自分には強みがあるはず。今の自分には何ができるかをしっかり見つめてほしいです。

私自身も、無理してつらいことを続けるのではなく、自分に合っていて楽しくできることをやってみたからこそ今があります。これからも自分の強みを活かしながら、自分の普通を大事に生きていきたいと思います。

関連情報:

こむぎさん YouTubeチャンネル Twitter Instagram

(執筆/高村由佳、写真、編集/工藤瑞穂、企画・進行/松本綾香、協力/磯部美月、金澤美佳)