以前、ろう者の女優さんをインタビューした際、前日からとてもドキドキしていました。「ちゃんと良い話が聞けるか」という不安もありましたが、それ以上に、初めて耳の聞こえない人とコミュニケーションを取ることに、ただただ緊張していたのです。

実際に話してみると、すぐに慣れて、会話を楽しんでいる自分がいました。なぜあんなに身構えていたのだろうと、不思議に感じたのを覚えています。

年齢や性別、国籍、障害の有無など、自分と違う点が多いほど、コミュニケーションをとる機会は少なくなりやすい気がします。日頃よく話す人を思い浮かべてみると、年齢が近かったり、同じ仕事をしていたり、何かしら共通点のある人が多いのではないでしょうか。

そんな、私たちを知らず知らずのうちに隔てている壁を、デザインによって取り払おうとする動きが広がっています。

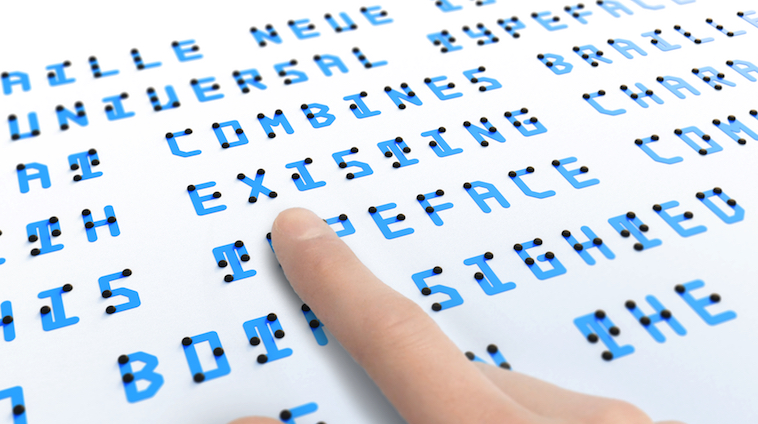

例えば、障害のある人のアートを用いて、魅力的なネクタイやブックカバーをつくっている『MUKU』や、目の見える人も見えない人も同じように読める点字『Braille Neue(ブレイル・ノイエ)』など、健常者と障がい者の壁をなくすプロダクトが注目を浴びています。

また、おばあちゃんが手作りでプロダクトをつくるファッションブランド『Beyond the reef』は、彼女たちが能力を活かして、社会とつながる場を届けてきました。

soarでは、そうした“デザインの力”が生む新しいコミュニケーションのあり方を考えるため、8月28日(火)に「人と人のコミュニケーションを生むデザイン」を開催。

ゲストスピーカーには株式会社ヘラルボニー代表取締役社長、MUKU代表の松田崇弥さん、Braille Neue開発者/デザイナー、発明家の高橋鴻介さん、株式会社ビヨンドザリーフ 代表取締役兼デザイナーの楠佳英さんをお呼びしました。

デザインによってコミュニケーションを紡ぎ、その輪を広げている人たちは、何を大切に、日々の仕事に向き合っているのでしょうか?

楽しい気持ちを通して福祉と社会を近づけていきたい

1人目の登壇者は、株式会社ヘラルボニー代表取締役社長、MUKU代表の松田崇弥さんです。

「ヘラルボニー」は、“異彩を、放て。”を掲げる福祉実験ユニットです。知的障害のある方のアート作品をプロダクト化する「MUKU」や、人と人の違いを学ぶ「まちといろのワークショップ」など、福祉を“おもしろく”する活動を展開しています。

松田さん:「ヘラルボニー」では、楽しさや面白さを媒介に、福祉と社会をつないでいきたいと考えています。

僕のプロジェクトではありませんが、認知症の店員さんが働く「注文を間違える料理店」という場所を、みなさんご存知でしょうか?そのお店では、店員さんが間違えることを許容するだけでなく、お客さんが間違いを心から楽しんでいて、コミュニケーションが生まれる。この空間が僕は大好きなんです。

「できないこと」を示した上で生まれるポジティブなコミュニケーションのあり方を、探っていきたいと思っています。

福祉的な文脈を超え、届けられるプロダクトをつくる

松田さんが“福祉”に関心を持つきっかけは、4つ年上の自閉症のお兄さんの存在です。

健常者と同じように笑って泣いて暮らしているのに、どうして兄だけが“かわいそう”と言われるんだろう。

物心のついた頃から抱いていた疑問を、松田さんは小学生の頃に書いた作文や、大学で制作した動画を通して表現していました。

「いつかは福祉に携わろう」という想いを抱え、大学卒業後、広告企画会社に進んだ松田さん。知的障害や精神障害を抱えるアーティストの作品を展示する「るんびにい美術館」を訪れた経験が、MUKUのアイデアにつながっていきました。

松田さん:美術館には、「知的障害者」であるという前置きがなくても、心を奪われるアート作品が溢れていました。これらを活かして質の高いプロダクトをつくれたら、「障害者支援」という福祉的な文脈を超えて広がるブランドができるのではないかと思ったんです。

ヘラルボニーのロゴはお兄さんの書いたもの

個性溢れるアートから、圧倒的な質のモノづくりを

MUKUが初めて形にしたのは、「るんびにい美術館」のアーティストの絵画をプリントしたネクタイ「TIE」です。

松田さんが柄を描いたアーティストたちを紹介してくれました。

松田さん:この幾何学模様のように見える絵画は八重樫 季良さんの作品です。これ実は建築の図面を描いているんです。そう聞くと、少し建物のようにも見えてきて、面白いですよね。

小林覚さんは文字をつなげて絵を描いています。昔から文字をつなげてしまう癖があったそうです。それに色を塗り始めたら、他にはないアートが生まれた。例えばこれ「let it be」という文字が隠れているので、ぜひ探してみてください。

会場にいた全員が見とれてしまうような印象的なアートの数々。独特な色味やデコボコした質感を伝えるため、高品質なシルクを用いているそうです。

MUKUのウェブサイトでは、ネクタイの他にブックカバーや洋傘が並んでいます。いずれも国内の有名ブランドとコラボして、高いクオリティの作品を目指しているといいます。

これからも”福祉”という文脈を超えていくため、松田さんたちは、“圧倒的なクオリティ”のプロダクトを生み出していきます。

松田さん:先日には、俳優の伊勢谷友介さんが代表を務める「REBIRTH PROJECT」、障害者の描いた文字や数字をフォント化している「シブヤフォント」とコラボして、Tシャツを作りました。

ほかにも自閉症のラッパーGOMESSさんにMUKUの歌を制作していただいたり、先日には渋谷のヒカリエでポップアップストアを開催したりと、新しい動きが始まっています。今後も福祉と社会の接点を届けていきたいです。

指で触って、目で見られる点字「Braille Neue」

続いて登壇したのは、Braille Neue(ブレイル・ノイエ)開発者/デザイナー兼“発明家”の高橋鴻介さんです。

高橋さんは広告会社でコピーライターとして働く傍ら、“発明家”としてモノづくりに取り組んでいます。Braille Neueの話をする前に、開発者でもデザイナーでもなく、“発明家”を名乗る理由について教えてくれました。

高橋さん:今までなかったものをつくりだし、私たちが暮らしている世の中を、少しでも明るく楽しいものにしたいんです。その役割を一言で表す言葉を探したときに、“発明家”という言葉にたどり着いたんです。

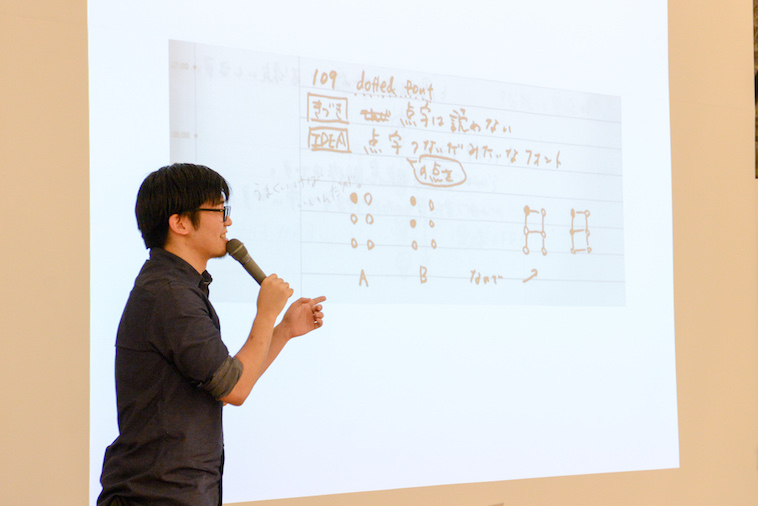

“発明家”として、高橋さんは「毎日1つアイディアを書く」ことを続けています。ノートに記された発明の種は、すでに300を超えるそう。その一つが、指で読む文字と目で読む文字を重ね合わせた文字、Braille Neueの原点となるアイディアでした。

高橋さん:仕事で、目の見えない人が点字を読む姿を間近で見る機会があったんです。指先で次々と文字を読み進めていて、「そんなに速いの!」と驚きました。

同時に、人生で一度も点字を読もうとすらしていなかったと気づいたんです。もっと点字を知りたい。そう思ったときに、指先でも目でも読める文字という着想を得たんです。アイディアをノートに書き留め、さっそく試作品をつくり始めました。

当時のノートを見せてくれた高橋さん

点字に対する興味から始まったBraille Neueを開発するなかで、点字をめぐる課題も浮かび上がってきました。

高橋さん:僕を含め、目が見える人のなかで点字を理解できる人って少ないですよね。そのせいか案内用に設置された点字は、上下が逆になっていたり、一部が剥がれて意味が変わっていることが珍しくない。Braille Neueを通して、解決していきたいです。

地球の裏側からも反響が!「Braille Neue」世界に広がる

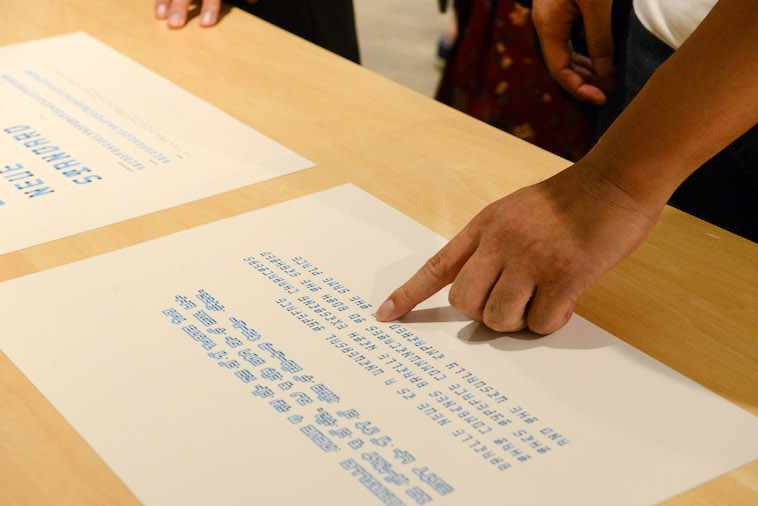

試行錯誤を経て完成したBraille Neueは、眼科専門の「神戸アイセンター」で開催されたイベントでロゴやポスターに初めて使用されました。

高橋さん:イベントを訪れた際に、目が見える人と見えない人が、一緒にポスターを読んでいる場面に遭遇したんです。目の見えない人が点字でそのポスターを読んでいたら、横にいる目の見える人が「点字ってそうやって読むんだ」と声をかけ、会話が始まった。

これまで分けられていた文字を同じにしたことで、新たなコミュニケーションが生まれる。Braille Neueがコミュニケーションの媒介になれるのではと感じました。

その後、高橋さんがBraille Neueが完成した旨をツイートすると、地球の裏側のブラジルなど、世界中から反響が集まりました。すでにロシア語や中国語での展開に向け、現地のデザイナーとやりとりをしているそうです。

人の心を動かすデザインは“正しさ”を超えたところにある

今後の展開をワクワクした様子で話す高橋さん。Braille Neueの開発を通して、発明家として大切にしたい軸も見つかりました。

高橋さん:以前、弱視の人から、「色も見やすいようにした方がいい」とアドバイスされ、濃淡の異なる文字を用意して、フィードバックをもらったんです。そしたら「一番読みやすいのはこれだけど、濃すぎて気分が暗くなるから、こっちがいいかな」と言われました。これは自分にとって衝撃でした。

でも当たり前なんですよね。人が何かを選ぶときって、正しさや便利さだけではなく、かっこよさやかわいさ、楽しさ、面白さが必要なんですよね。今後もその気持ちは忘れずにいたいです。

いくつになっても「スキ」を仕事にできる社会へ

3人目の登壇者は、一人暮らしのおばあちゃんたちと一緒に、ファッションブランドBeyond the reefを立ち上げた楠佳英さんです。

ブランドを始めるまで、楠さんはファッション雑誌の編集者として、忙しくも充実した日々を送っていました。転機となったのは、しっかり者の義母がうつ病になり、元気を失ってしまった経験でした。

楠さん:夫や子どもに尽くしていた日々から、家で朝から晩まで一人で過ごす日々への変化は辛かったのだと思います。毎日テレビの前に座って過ごしていました。けれど、ふと手元を見るとずっと編み物をしているんです。それをみて、「編み物をお願いしてみようかな?」と思ったんです。

楠さんがお願いしたのは、お義母さんが編んでいた小物やベッドカバーとは少し異なる、流行りのクラッチバッグでした。

楠さん:雑誌を見ながら「こんなイメージがいい」と伝えたところ、本当に想像通りの素敵なバッグを作ってくれたんです。当時の編集長からも好評でした。何より作った本人がとっても喜んで、「また作りたい」と目を輝かせて言ってくれた。きっと自分が必要とされていると、再び実感できたんじゃないかなって。

何度か編み物をお願いするうちに、楠さんの頭には「同じように孤独を感じている人は沢山いるのでないか」という考えが浮かぶようになりました。

楠さん:ニュースを見ていると「高齢者は孤独で、支援する対象」という印象を受けます。でも、わたしは自分が何歳になってもスキを仕事にしていたいし、それを通じて対等に社会に参加したい。義母と同じように、おばあちゃんたちには、その仕組みが用意されていないだけじゃないかって思うんです。

そこで、楠さんは仲間を探し始めます。地元の編み物スクールに通うおばあちゃんたちに声をかけ、Beyond the reefが産声を上げました。

続けていくために、経営もデザインも妥協はしない

「対等に社会に参加したい」という願いを込め、Beyond the reefはボランティアではなく、しっかり利益を挙げるビジネスとして運営しています。

楠さん:おばあちゃんも技術に対して適正な報酬を得るべきだと思っています。もちろんクオリティは厳しくチェックしますし、生産管理もクラウドで行い、おばあちゃんにもiPhoneを配布して、操作に慣れてもらいます。

デザインにも一切の妥協はありません。楠さんにとって「おばあちゃんがつくっていること」は付加価値のひとつ。20〜30代の女性が、思わず手に取り、ずっと大切にしたくなるようなプロダクトを追求しています。

楠さん:編集者時代には、毎月何千着もの、きらびやかな洋服を見ていました。でも3ヶ月後には誰も着なくなってしまう。そんな世界を見てきたからこそ、おばあちゃんたちの生み出すプロダクトに温かさと美しさを感じます。この魅力を広く伝えるためにも、現役のスタイリストや編集者を巻き込み、トレンドを取り入れたデザインを徹底しています。

夏のカゴと冬の毛糸を掛け合わせ、季節感を問わない独自のデザインが特徴

「ありがとう」を介して年齢を超えたつながりを紡ぐ

Beyond the reefのもうひとつの特徴は、人と人の関わり合いが生まれること。プロダクトを買った人には、おばあちゃんの名前の書かれたメッセージカードを届けています。

楠さん:Beyond the reeは、プロダクトを通じて、高齢者と若者をつなぐファッションブランドです。一人一人が能力を活かし、「ありがとう」の循環を通じてつながっていく。そういう場があることで、きっと何歳になっても尊厳をもっていきられる社会がつくっていけると信じています。

“その人がやるべき理由”が協力する仲間を集める

質疑応答では、参加者から「デザインや編集など、クリエイティブなスキルがないときは、できる人と組んだ方がよいのでしょうか」という質問が挙がりました。

松田さんがご自身の経験を踏まえて次のように答えます。

松田さん:やりたいことがあるなら、積極的に組んだほうがいいと思います。僕もアイディアはありましたが、形にするためのモノづくりについてはわからないので、職人さんにかなり助けてもらいました。

高橋さんと楠さんも「組んだ方がいい」という意見に頷きます。しかし、根本となるアイディアについては別だと考えているそうです。

高橋さん:「どうやってやるのか」という、スキルの部分は、積極的に協力してもらえばいいと思います。けれど、「何をするのか」という根本のアイディアは、その人がやる意味があった方が、きっと人の心に刺さるものになるんじゃないでしょうか。

楠さん:「どうしてその人がそれをやるのか」というビジョンでしか、仲間は集まりませんよね。それを発信するため、形にするため、スキルのある人に協力してもらうという形がいいのではないかと思います。

ビジョンの大切さについての2人の意見を聞き、当日の司会を務めたsoar代表の工藤が、質問を投げかけます。

工藤:今回皆さんをお呼びした理由の1つ目が、明確なビジョンを持っていること。2つ目が、売れば売るほどコミュニケーションが育まれ、人々の分断が解消されていくプロダクトをつくっていることでした。

きっとこの会場にも、社会をよりよくするアイディアを、いつか形にしたいと思っている人がいるはずです。そんな方にどんなメッセージを送りますか?

高橋さんは、モノの向こう側にいる人に想いを馳せる大切さを語ります。

高橋さん:ずっとデザインをしていて、最近やっと人とモノの関係を考えるようになりました。モノの周りに人がいて、その人たちがつながっていく。向こう側にいる人の気持ちに寄り添う意識を忘れず、手を動かし続けていきたいです。

松田さんや楠さんも、ご自身が仕事をする上で意識されていることを共有し、エールを送りました。

松田さん:僕はしょうぶ学園施設長の福森 伸さんがおっしゃっていた、「できることをさらにできる社会を」という言葉が大好きなんです。この言葉を体現するような“福祉”を実現していきたいですし、健常者や障害者問わず、何ができるかを突き詰めると、きっと一歩踏み出す勇気が出てくるんだと思います。

楠さん:「こうしたい」という自分の意思から一歩進んで、使う人と作る人の幸せを、半分ずつ考えていくことを忘れずにいてほしいと思います。そうすれば、きっと世の中に広く深く、届いていくものが生み出せるはず。そう思って私も日々仕事と向き合っています。

柔らかい雰囲気をまとった3人でしたが、プロダクトについて話し始めると、言葉一つひとつに熱い意思が感じられます。自分自身のことよりもプロダクトのことを語るときの方が、3人の心の奥にある感情が滲み出ているような。そんな気がしたのは私だけでしょうか。

思わず目を奪われてしまう、夢中になってしまうデザインの奥に、一人の人間の想いが宿る。そこに共感する人たちが集い、人と人のコミュニケーションが生まれる。

そんな連鎖を生むデザインがあれば、私たちは年齢や性別、国籍、障害の有無など、沢山の“違い”を超えて、違いを認め合い、理解し合っていけるのではないでしょうか。

(写真/馬場加奈子)