何か嬉しいことがあったとき、逆に悲しいことがあったとき、何もないけど誰かと話したくなったとき。

そんなときに、「ねぇねぇ、聞いて、聞いて。」と気軽にいえる誰かがいますか?

それは、親や兄弟、配偶者、子どもたちといった「家族」だという人も、親しい誰かだという人もいるでしょう。

あなたを孤独にしない誰かの存在。それは、たとえば血の繋がりがなかったとしても、かけがえのない存在であり、「かぞく」だといえるはず。

今の日本の社会には、家族といい関係性が築けていなかったり、信頼できる存在の大人がいないために、孤独を感じている子どもたちがいます。

どんな子どもたちも安心できる人とのつながりや居場所のなかで生きていくことができる社会をつくるには、私たちは何をすればいいのでしょうか。

soarでは11月13日(月)にイベント「もう一つの”かぞく”のかたち〜子どもたちに多様な大人とのつながりや居場所を生み出すには」を認定NPO法人SOS子どもの村JAPANと共催。

認定NPO法人SOS子どもの村JAPAN理事の田北雅裕さん、NPO法人アフターケア相談所ゆずりは所長の高橋亜美さん、NPO法人PIECES代表の小澤いぶきさんのお話を聞きながら、私たちにできることを考えました。

さまざまな大人が子どもや若者の人生に関わるために

工藤:一般に捉えられている血縁がある「家族」だけではなく、私たちは「かぞく」には多様なあり方や広がりがあると考えています。里親や養子縁組、もしくはそういった繋がりがなかったとしても、信頼できる人の存在は「かぞく」といえるのではないでしょうか。

soar編集長工藤瑞穂のこんな言葉でイベントはスタート。soarでは、認定NPO法人SOS子どもの村JAPANと「子どもたちにとって望ましい『“かぞく”のあり方』を巡る旅」というタイトルで共同企画を行い、メディア上で記事を連載しています。

この企画のイベントは今回で2回目。前回は、里親の経験をされている方などをゲストに迎え、里親や養子縁組など社会的養育について考えました。

工藤:今回は、どうしたらさまざまな大人が、子どもや若者の人生に関わることができるのかを考えます。多くの方が子どもたちに関わることで新しい「かぞく」の形が作られ、それが“社会全体で子どもを育てる”ということにも繋がっていくのではないでしょうか。

「かぞく」はいくつあってもいい。たとえ、血が繋がっていなくても

田北さん:僕は、地域社会を構成する最小単位である「家族」がいろいろな困難を背負い込み、プレッシャーを抱えてしまうような社会の現状があるのではないかと考えています。

そう課題提起したのは、認定NPO法人SOS子どもの村JAPAN(以下子どもの村)理事の田北雅裕さん。

家族と暮らすことができない子どもたちを新しい家庭環境「子どもの村」で養育している子どもの村。他にも、家族の分離を予防するための相談事業や里親育成のための研修など、その取り組みはさまざまです。

田北さんは、九州大学教育学部で教鞭をとりながら、子どもの村の広報を担うコミュニケーション部でディレクターを務めています。

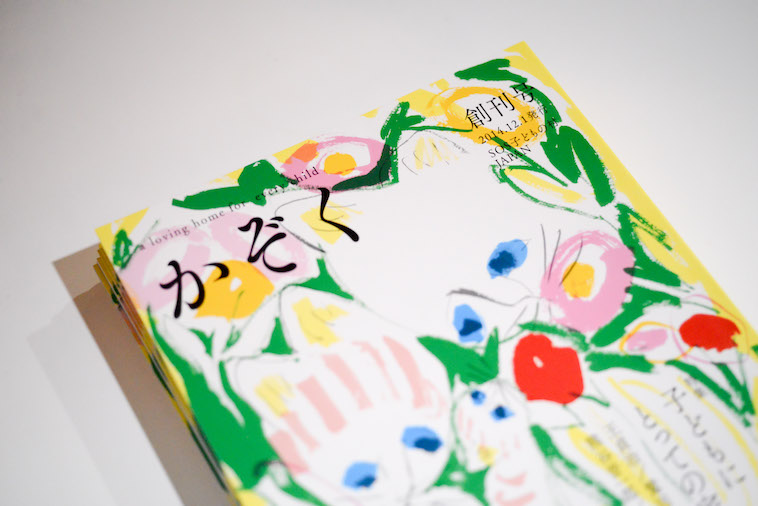

会場の参加者に向けて、田北さんが掲げたのが「かぞく」という冊子。その中から、子どもたちの居場所を巡る言葉を紹介していただきました。

「かぞく」は、田北さんが編集長を務め、子どもの村が2014年に発行した冊子。

この「かぞく」には、里親の元で育った方の実名インタビューや、現在里親をされている方のお話などが掲載されています。

子どもにとって、この先自分がどうなるか分からないということは、とてつもなく大きな恐怖なんです。

この言葉は、里親家庭で育ってきた女性から語られた言葉だそう。

田北さんは、この言葉から子どもにとっていかに安心できる場所が大切か感じたといいます。 子どもは、いま過ごしている場所が安心できるからこそ、次につながる未来を思い描くことができるのです。

私には2つのかぞくがいて、今は3つ目を育くんでいるという感じがしています。小さい頃から『なんで、わたしはこんなに幸せ?』ってよく周囲に話していました。『みんな家族は1つだけなのに、私には2つのかぞくがある。みんなとは違う経験がたくさんできてすごいよね!』って(笑)。

この女性は、血縁関係のある家族、自分を育ててくれた里親のかぞく、この2つのかぞくの存在に感謝をしたうえで、結婚・出産を経て今の自分の家族を3つめの家族と表現しています。

寄り添ってくれる存在は、誰にとっても安心感を与えるもの。特に子どもにとって、その存在は不可欠です。いつも近くで見守っていてくれる誰かの温かな眼差しを、子どもたちはしっかりと受け取ります。

そして、「かぞくはいくつあってもいい。」という考え方もあると田北さんは話します。けっして血のつながりだけに捉われなければ、私たちはたくさんの人とかぞくになれる。それは、人が孤独に陥らないために、とても大切なことなのだと思います。

子どもたちが複数の居場所を持つ大切さ

次の言葉は、車椅子で生活をしている医師の熊谷晋一郎さんが寄稿されたエッセイ「家族を巡る言葉」の一部です。「障害者の自立」について綴られたその記述は、一見かぞくとは関係ないようにも思えますが、「自立」や「依存」はかぞくのあり方に大きく関わっています。

健常な人は、逃げる方法がたくさんある。階段もあるし、はしごやロープを使うこともできる。複数のものに依存して逃げられるのに、私のように障害があると、依存先はエレベーター1つしかない。

これまで自立とは、その字の通り、自分一人で立っていることだと思っていました。自分以外の力を頼らずに、生きていけるということ。

そう考えている方は、たくさんいるのではないでしょうか。

田北さん:自立とは、何にも依存していないことと思いがちですが、そうではありません。実はその逆で、多くのものに依存している状態のこと。多くのものに依存しているからこそ、一つひとつの依存先が見えにくくなっていると、熊谷さんは語ってくださいました。

冒頭の田北さんの課題提起、かぞくがいろいろな困難を抱えプレッシャーを抱えているということも同じです。もっとかぞくをオープンにして、たくさんの依存先を持つことで、新しいかぞくのあり方が見えてくるかもしれません。

そして、それはもちろん子どもたちにもいえることです。子どもがたくさんの信頼できる大人と出会うというのは、多くの依存先を獲得するということ。それが子どもたちにとって、安心できる複数の「居場所」になるのです。

困難な状況に陥りやすい、社会的養護を巣立った若者たち

高橋さん:この日本の社会には、虐待や貧困などで家族と暮らせない子どもたちが、4万5,000人ほどいます。施設や里親の元で育つ子どもたちのなかで、その生活を自分で選んだ子はひとりもいません。そこでしか生きる選択肢がない子どもたちが、命を繋ぐために、暮らしているのです。

冒頭で、社会的養護の元で育つ子どもたちの現状を伝えてくださったのが、アフターケア相談所 ゆずりは(以下ゆずりは)の所長を務める高橋亜美さん。

ゆずりはでは、日々、児童養護施設や里親家庭などの社会的養護のもとを巣立った方々のその後をサポートしています。

高橋さんは、ゆずりはを立ち上げる前は、自立援助ホームに支援者として勤務。中学を卒業した15歳から22歳までの親と暮らすことができない若者たちと、ひとつ屋根の下、生活を共にしていました。

高橋さん:多くの子どもたちが20歳くらいで自立援助ホームを巣立ちます。ですが、その後の生活は決して順風満帆なわけではありません。それどころか、自分の生活を成り立たせるためにブラック企業と言われる過酷な労働条件の職場で働かざるを得なかったり、経済的な理由から望まないかたちで性産業に従事することもあります。予期せぬ妊娠や中絶、借金、そんな生活のなかで、犯罪を犯して刑務所に服役したり、支援してきた子どものなかには自死で亡くなってしまった子もいました。

そんな状況を目の当たりにした高橋さんは、自立援助ホームで子どもたちに掛けていた言葉を思い返し、反省したといいます。

困難な状況に陥らないように、子どもたちのためにと思いながら、「頑張れ!自立だ!」とプレッシャーを与えていたかもしれないと話す高橋さん。それはけっして“真の支援”ではなかったと振り返ります。

高橋さん:困ったことが起きても、迷惑をかけられないから誰にも相談できない。だから一人ですべてを解決しなくてはいけない。

自立援助ホームを巣立った若者の多くが、このような気持ちを胸に秘めて、気持ちを常に張り詰めて生活をしているのです。

高橋さん:施設を巣立った後も、子どもたちが安心して相談できる場所、助けを求められる場所をつくりたい。そんな思いからゆずりはを開所しました。

ではなぜ、社会的養護の元で育ったこどもたちが一般家庭で育った子どもたちと比べて、困難な状況に陥りやすいのでしょうか。それには、大きく3つの理由があるといいます。

1つは、虐待のトラウマです。養護施設に保護される前に虐待を受けていた子どもは、決して少なくありません。そういった記憶は、数年経てば綺麗に消えるというものではなく、幼少期に負った心と体の深い傷と、大人になっても向き合わなければいけないことは少なくありません。

トラウマや精神的不安から人とうまくコミュニケーションが取れない、発達障害に似た症状が出る、働けない。などの困難な状況に繋がる大きな要因となる可能性があるのです。

2つめは、親や家族を一切頼ることができないということ。それは、施設から出た後、立ち止まったり、失敗することができないということです。20歳に満たないときから働き続け、光熱費や家賃を払い、それを維持しなければ、たちまち住む場所を失ってしまいます。

3つめが学歴や資格の面でのハンディがあることです。高校を卒業した後の進学率は、一般家庭だと8割。でも、児童養護施設を巣立った子どもたちの進学率はたったの2割程度だといいます。

高橋さん:五体満足の元気そうな若者だとしても、目には見えないさまざまなハンディを背負って社会生活を送らなければいけません。ゆずりはでは、彼らから相談を受け、内容に応じた伴走型支援を提供しています。

子どもたちと過ごして気づいた、日常生活のかけがえのなさ

お話の最後に紹介してくださったのが、高橋さんが大学での実習中に出会った少女の体験を基にした詩集絵本「はじめてのくつした」です。

お父さんとお兄さんと3人暮らしだった女の子。お父さんは、トンネルやダムの工事をする仕事をしていて、1ヶ月帰って来ないこともありました。

小学校の頃の友達には会いたくないな。だって私、汚くて臭かったから。

女の子は、毎日同じ体操着を着て、素足に靴を履いて学校へ通っていました。

お兄さんは、次第に女の子に暴力を振るうようになります。友達も一緒になって叩いたり、蹴ったりという暴力が続きました。

その後、女の子は児童相談所を通じて、児童養護施設に保護されます。

大学の実習先の施設で、その女の子に出会った高橋さんは、彼女から直接お兄さんから受けた暴力や、施設に入る前の暮らしぶりについて聞いていました。そんななか、大学の先生から出された課題が「女の子に施設で暮らすようになって、一番嬉しかったことをインタビューしなさい。」というものでした。

高橋さん:その時、私はそんなこと聞かなくても分かると思いました。お兄ちゃんから暴力を振るわれないこと、お腹いっぱいご飯が食べられること、清潔な服が着られること…。そういうことだって決めつけていたんです。

実際に聞いてみると、彼女から返ってきたのは「マジ靴下。」という言葉でした。

その言葉に、高橋さんは大きな衝撃を受けます。女の子はつづけて、「靴下を履いたことがなかったら、ずっと履きたかったんだよね。」と話したそうです。

“皆さんは、初めて靴下を履いたときの記憶がありますか?”と高橋さんは、会場に問いかけました。今、これを読んでくださっている皆さんはどうでしょうか?

きっと「覚えていない。」という方が多いと思います。それはきっと、記憶に残らないくらい幼い頃のことだったからでしょう。そして幼い自分を育んでくれる誰かの存在が近くにあったからです。もしその時、側に誰もいなかったら、靴下を初めて履くのはもっと後のことだったかもしれません。

高橋さん:彼女の言葉から、当たり前の日常がどれだけかけがえのないものかに気づかされました。靴下を履くことも、歯を磨くことも、悪いことをしたら謝ることも。日常の全ては、自然に得られるものではなく、誰かに育んでもらっているから獲得できたことなんです。

その女の子に限らず、困難な状況を生き抜いてきた子どもたちの人を信頼する気持ちは、ある日突然に得られるものではありません。それは、日常生活の小さな温かい積み重ねのなかで育まれるもの。

血の繋がった家族でなくても、どんな繋がりでも、そばに寄り添い育み続けてくれる誰かの存在が、子どもたちの「死ななくてよかった。」「生きていてよかった。」という思いに繋がるのです。

子どもたちにとって、信頼できる大人を社会に増やしたい

NPO法人PIECES(以下PIECES)の代表を務める小澤いぶきさんは、PIECES設立前は、病院に勤務する精神科の医師でした。なぜ、勤務医を辞めて、PIECES設立に至ったのか。冒頭で語ったのは、そのきっかけとなった子どもたちとの出会いでした。

勤務医時代には、病院を受診する子どもたちはもちろんですが、さまざまな苦しい思いを抱えながら、医療に繋がる前に亡くなった子どもや困難が積み重なっていた子どもと出会うこともあったと小澤さんは話します。

小澤さん:自ら命を絶とうとしていた子が、後から教えてくれたことがありました。自分なんていない方がいいと思っていたこと、誰にも頼っちゃいけないと思っていたこと、自分の家のことは外では言っちゃいけないと思っていたこと。何を信じていいか分からなかったこと。そんななかで、生き抜いてきたこと。医療に繋がる前に命を失っている子もいます。これを仕方がなかった、では終わらせたくなかったんです。

医療に繋がる前に亡くなってしまう子どもたちの存在に気付いたという小澤さん。もちろん、出会った子どものなかには、身近な人がそのしんどさに気付いて医療に繋がった子どももいます。

でもその事実を、「助かった子は運が良くて、誰にも助けを求められずに亡くなってしまった子がアンラッキーだった。」という個人の問題にしてはいけないと、小澤さんは話します。

小澤さん:困難な状況に陥ったとしても、その後なんとかなる子どもたちの側には、親じゃなくても、信頼できる人がいました。子どもたちにとって信頼できる人を社会に増やしたい、という思いから勤務医を辞めて、仲間とともにPIECESを立ち上げました。

こうして2015年に生まれたのが、NPO法人PIECESです。現在は、様々な分野の専門家が集まり、子どもにとって信頼できる他者を増やし、子どもが孤立しない仕組みをつくることをミッションに活動をしています。

目には見えない孤独に苦しむ子どもたち

PIECESが日々向き合っているのは、周囲に信頼して頼れる人がいなくて、孤独な状況に追い込まれている子どもたちです。小澤さんは、その孤独は、2種類に分けられると語ります。

1つは、生活に必要なインフラがない、サービスがあってもアクセスができない、そもそもその人に合ったサービスがないという物理的孤独。

もう1つが、信頼できる人がいない、安心できる場所がない、などの精神的孤独です。

小澤さん:精神的孤独は、目には見えません。困難な状況に陥ったとき、信頼できる人がいなくて、誰にも相談することができなかったら、どんな人でも孤立してしまいます。私たちは、物理的孤独にはもちろん、目には見えない精神的孤独を抱える子どもたちに対して取り組みを行っていきたいと考えています。

誰かに頼る、というのは主体的な行為。生きる意欲が奪われていたり、信頼できる人がいなかったり、そもそも頼ることを否定されているような状況だと、人は誰でも頼ることが難しくなります。それは、きっと個人の問題ではなく、社会全体の仕組みの問題ともいえるでしょう。

PIECESでは、精神的孤独を抱える子どもにとって、親でも学校の先生でもない、信頼できる第三者「コミュニティーユースワーカー(以下CYW)」を育成しています。

CYWは、途切れることなく継続的に子ども達に伴走する支援者のこと。CYWは子どもたちが抱える課題や興味関心に寄り添い、子どもたちの可能性を広げていきます。

また、子どもたちと関わるなかで見えてくるニーズに対して、多様な大人を巻き込み機会を生み出していくという役割もあります。子どもたちは、CYWを通して、さらにもっと多くの人や頼り先に繋がっていくのです。

小澤さん:私たちが考える子どもの自立は、その子がいろんな人に頼れるようになること。何かあったときに、こっちは難しかったけど、あの人には頼れるな、といろんな人に頼りながら自己決定をしていくことです。

1対1の関係をつくり、子どもにとっての伴走者になるCYW。その具体的な活動は、一緒に話をしたり、ご飯を食べたり、遊んだりしながら日常を重ねること。そういった関わりのなかで子どもたちの意欲を育くんでいきます。

当たり前、が当たり前ではない困難な状況で生活をしてきた子どもたちのために、まずは“安心”をつくることが一番大切だと小澤さんは話します。

小澤さん:CYWと触れ合うなかで、子どもたちは、今日のごはん何食べる?今日はどこに行く?など、小さな自己決定をしていきます。そういうことが、人の尊厳を育んでいくのだと思います。

社会に届きにくい子どもたちの声が、希望に変わるように

最後に小澤さんが話してくださったのが、CYWと子どもが出会って生まれた物語でした。

家庭でも学校でも困難な状況のなかで、苦しい思いをしていたある子は、CYWのお姉さんと繋がり、家族や先生や友達にはなかなか話せなかったことを丁寧に聞いてもらいました。その子は、「初めて自分の話を聞いてくれる人と出会った。」と感じたのだそう。

お姉さんとの関係を続けるなかで、少しずつ外にも出られるようになっていきます。ある日、PIECESが主催するイベントに出かけ、参加者たちに温かく迎えられた経験をしたことから、その子はさらに変化していきました。

PIECESの活動の様子

小澤さん:集団が苦手なその子は、最初は口をきかなかったけれど、そこにいる人たちが話を聞いてくれることや、自然に受け入れるてくれる様子を感じて変わってきたんです。慣れてきた後は、自分の意見を話すことも増えてきました。最近では、新しく入って来た人が馴染めるような雰囲気を作ってくれたり、自分から別のイベントにも行きたいと言って出かけたりもできるようになったんです。

最近、その子は小澤さんに「自分のことが大嫌いで、いなければいいと思っていたけど、最近自分を好きになったんだよ。」と伝えてくれたのだそうです。

社会に届きにくい、子どもたちの声。もしかしたら、これまで取りこぼしてきたかもしれないその声を大切に、そこに希望が生まれるように活動していきたいと小澤さんは話します。

小澤さん:そのためには、いろいろな人の力が必要です。何か選択をするときに「子どものために」と考えることは、面倒なこともあるかもしれません。でも、それが私たちの幸せや豊かさにも繋がっていくのではないかと信じています。ぜひ、多くの方にPIECESの仲間になっていただきたいです。

何層にもなった支援を子どもに、そして親にも

信頼できる大人に出会う、頼り先をたくさんつくる、当たり前の日常を積み重ねる…など、共通することも多かったゲストトーク。その内容は、対談でも話題にのぼりました。

田北さん:一般的な支援だと、例えば学習支援や食事の支援などのように、機能によって分かれてしまうことが多いんです。二人のお話を聞いて、機能で分かれていないというのが、すごく“日常的”な支援のありかただなと感じました。

日常のなかでの支援が大切だからこそ、オンとオフの境を大切にしたいと話したのは高橋さんです。

「今電話に出てくれないなら死んでやる。」というメッセージを、まだ信頼関係が築けていない方から受け取ることもあるといいます。

高橋さん:どんなときにも相手の気持ちに応える、というのが信頼関係ではないと伝えるようにしています。日常のなかで、相手を思いやったり、待つということはとても大切なこと。なので、ゆずりはを通して信頼関係を育む練習をしてほしいんです。

そして、子どもにとって、重要なのは、たくさんの頼り先があって、援助が何層にもなっていること。その何層もの援助は、子どもが生まれてきてからではなく、親や、そしてこれから親になろうとしている妊娠期の母親やその配偶者にも必要なことなのかもしれません。

小澤さん:妊娠期から、子どもとの関わり方など、親に向けて情報提供をしていくことが大切になってくると思います。欧米でも妊娠期からのペアリンティングに注目が集まっているんですね。その時期から親と子どもへの支援を何層にもしていくことが、子どもを孤独にしないことなのかなと思います。

親へのサポートは、巡り巡って子どもの幸せにも繋がるもの。ゆずりはでも、虐待をしてしまう親向けのグループワークが行われています。

高橋さん:グループワークでは、毎回親が涙を流しながら「振り上げてしまうこの拳をなんとか抑えたい。「怒鳴りつけてしまうのをやめたい。」と話す姿を見ています。親へのサポート、子どもへのサポートの両方が大切だと思います。

親へのサポートにまで話が及んだ対談。最後に小澤さんが語ったのは、こんな言葉でした。

小澤さん:子どもたちにとって、無条件で「ここにいていいんだよ。」「あなたが大事だよ。」って言ってもらえる土壌が何より大事だと思います。

子どもたちのためのそういった土壌を作れるのは、けっして家族だけではありません。すぐにはできないかもしれないけれど、小さな日常を重ね、信頼関係を育むことで、私たち大人は、子どもにとっての居場所をつくることができるのです。

私たち一人ひとりが、子どもたちを社会に繋ぐ

親や血縁関係のある家族。子どもたちとって、それが全てではありません。そこで苦しい思いをしたとしても、「あなたがいてくれて良かった。」そう言って深く寄り添える存在がいれば、子どもたちの誰かを信頼する心は育まれていくものなのかもしれません。

子どもたちにとって大切なのは、今回の3人のゲストトークにも共通していた“日常を積み重ねる”ということ。多くの人にとっての“当たり前”が当たり前でなかった子どもたちにとって、その小さな積み重ねが、信頼関係を育む大きな一歩になります。

私たち大人は、その日常を温かく見守る伴走者。子どもたちは、伴走者から多くの影響を受けるはずです。なので、私たち自身が自分を大切にすることも忘れてはいけません。だって、子どもたちにも、自分自身のことを大切にしてほしいから。

そうして繋いだ子どもたちの手を、さらに社会に繋いでいければ、今よりずっと温かい社会が実現するはずです。

soarとこどもの村との共同企画の連載は続きます。これからも、皆さんと一緒に子どもたちやかぞくについて一緒に考えていけたら嬉しいです。

関連情報:

NPO法人アフターケア相談所ゆずりは ホームページ

NPO法人PIECES ホームページ

<1>親と暮らせないこの子たちに、安心できる家庭をつくってあげたい。「子どもの村福岡」で里親をする田原正則さんと子どもたちの日々

<2>福岡は「里親」先進都市って知ってました?まちぐるみで子どもを育ててきた地域の軌跡

<3>どの子どもにも「生きていてくれて、ありがとう」と伝えたい。児童養護施設等から巣立つ子どもたちを支える「ゆずりは」高橋亜美さん

<4>この保育園はまるで“家族”みたい。夜の歓楽街をやさしく灯す「どろんこ保育園」という親子の居場所

<5>日本でただ一つ、匿名で赤ちゃんを預かる「こうのとりのゆりかご」に託された思いとは?ひとりで妊娠・出産に悩む女性のためにできること

soarと認定NPO法人SOS子どもの村JAPANは、「もう一つの“かぞく”のかたち〜これからの社会的養育について考えよう」と題し、子どもたちにとってより望ましい「“かぞく”のあり方」とは何か、読者のみなさんと一緒に考えていく企画を展開しています。

特定非営利活動法人SOS子どもの村JAPAN ホームページ

SOS子どもの村JAPANの活動をサポートしたい方は、こちらからご寄付を受け付けています。

(写真:馬場加奈子)